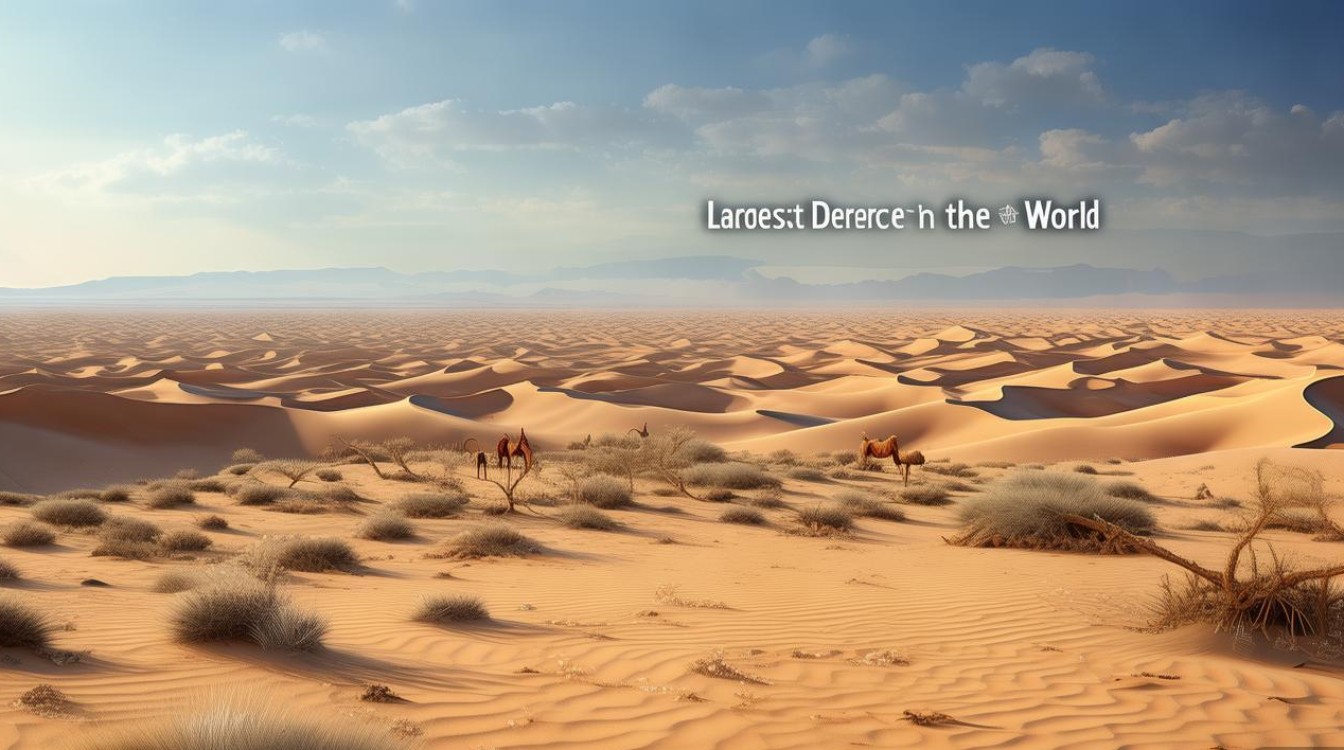

世界上最大的沙漠并非人们印象中黄沙漫天的撒哈拉,而是被厚厚冰层覆盖的南极洲沙漠,沙漠的定义并非取决于沙子的多少,而是以年降水量为标准——年降水量低于250毫米的地区即可称为沙漠,按照这一标准,南极洲大陆及周边岛屿组成的南极沙漠总面积约1400万平方公里,是撒哈拉沙漠(约906万平方公里)的1.5倍以上,堪称地球上最辽阔、最极端的沙漠。

南极洲沙漠的“辽阔”超乎想象,它几乎涵盖了整个南极大陆,以及南大洋中的一些岛屿,从太平洋沿岸的大西洋沿岸,跨越东西半球,相当于一个半中国的面积,这片沙漠的核心区域是南极冰盖,平均厚度达2450米,最厚处接近4800米,冰层总体积约2900万立方千米,占全球淡水总量的70%,冰盖之下并非荒芜一片,而是隐藏着世界最大的冰下湖——沃斯托克湖,面积约1.56万平方公里,被冰层封存了至少1500万年,湖水可能存在独特的生态系统,成为科学家探索生命极限的天然实验室。

作为沙漠,南极洲的“干旱”程度令人咋舌,尽管冰盖储量巨大,但这里的年降水量极低,内陆地区年降水量不足50毫米,沿海地区稍多,但也仅100-200毫米,与沙漠中的绿洲相当,更极端的是,这里的降水形式几乎全是雪,且风力极强,年平均风速17-18米/秒,最大风速可达90米/秒(相当于32级台风),狂风会将积雪吹起,形成“白化天气”,能见度几乎为零,使得南极成为地球上最干燥、最寒冷、风力最大的大陆。

南极洲沙漠的“寒冷”堪称地球之最,年平均气温约-25℃,内陆地区可达-60℃以下,东方站曾记录到-89.2℃的全球最低气温,在这样的环境中,钢铁会像玻璃一样脆裂,呼出的气体瞬间凝结成冰晶,极昼极夜现象进一步加剧了环境的极端性:每年10月至次年3月是极昼,太阳全天不落,但阳光因冰层反射而变得刺目;4月至9月则是极夜,长达半个月的黑暗笼罩大陆,气温骤降至冰点以下。

尽管环境恶劣,南极洲沙漠并非生命的禁区,冰缘地带、企鹅聚居区附近,存在着独特的生态系统,帝企鹅是唯一在南极冬季繁殖的鸟类,它们挤在一起抵御严寒;磷虾、冰鱼等海洋生物构成了南极食物链的基础;陆地上,一些耐寒的微生物、苔藓、地衣和缓步动物(俗称“水熊虫”)能在岩石缝隙或冰雪中存活,甚至可以在极端低温下进入“隐生状态”,脱水数十年后仍能复苏,这些生命形式为研究地球生命起源和地外生命可能性提供了重要线索。

与人们传统印象中的“沙质沙漠”不同,南极洲沙漠展示了沙漠的另一种形态——冰漠,下表对比了南极洲沙漠与撒哈拉沙漠的核心特征,帮助理解其独特性:

| 特征 | 南极洲沙漠 | 撒哈拉沙漠 |

|---|---|---|

| 面积 | 约1400万平方公里 | 约906万平方公里 |

| 位置 | 南极大陆及周边岛屿 | 非洲北部 |

| 年降水量 | 内陆<50毫米,沿海100-200毫米 | 大部分地区<100毫米 |

| 极端温度 | 最低-89.2℃,平均-25℃ | 最高58℃,平均30℃以上 |

| 主要地貌 | 冰盖、冰山、岩石 | 沙漠、戈壁、绿洲 |

| 典型生物 | 企鹅、磷虾、地衣、微生物 | 骆驼、沙蜥、仙人掌、金合欢 |

南极洲沙漠作为地球上最大的沙漠,不仅是气候变化的“指示器”——冰盖的消融直接导致海平面上升,也是科学研究的“天然实验室”,科学家通过冰芯钻探获取过去80万年的气候数据,研究宇宙射线的“中微子望远镜”埋藏在冰层之下,对极端生命的研究也为医学和航天领域提供了启示,这片被冰雪覆盖的沙漠,以其辽阔、极端与神秘,持续挑战着人类对生命与环境的认知。

相关问答FAQs

Q1: 为什么南极洲全是冰,却被定义为沙漠?

A: 沙漠的核心判定标准是年降水量低于250毫米,而非地表是否有沙子,南极洲内陆年降水量不足50毫米,沿海地区也仅100-200毫米,远低于沙漠阈值,因此属于沙漠,尽管冰盖储量巨大,但冰雪是固态降水,并非液态水,无法形成湿润气候,反而因蒸发量极低、空气干燥,符合沙漠的“干旱”特征。

Q2: 南极洲沙漠里有哪些生物?它们如何生存?

A: 南极洲沙漠的生物主要集中在相对温暖的沿海、冰缘区和海洋中,陆地有耐寒的微生物(如细菌、藻类)、地衣、苔藓和缓步动物(水熊虫),它们通过分泌抗冻物质、进入休眠状态抵御低温;海洋中则有磷虾、冰鱼、企鹅、海豹等,磷虾以冰藻为食,企鹅和海豹则以磷虾和鱼类为生,形成了独特的极地食物链,这些生物通过生理适应和行为策略(如集群御寒、厚脂肪层)在极端环境中生存。