世界上最大的鱼是鲸鲨(Rhincodon typus),作为现存最大的鱼类,它不仅是海洋中的“温柔巨人”,更是维持海洋生态平衡的重要物种,鲸鲨的体型远超其他鱼类,成年个体平均长度可达10-12米,最大记录长度甚至超过18米,体重估计可达36吨以上,相当于3-4头成年非洲象的重量,这种庞大的生物在海洋中缓慢游动时,常被误认为是“移动的小岛”,但其独特的生理结构和生态习性却充满了令人惊叹的科学细节。

体型与外观:海洋中的“斑纹巨兽”

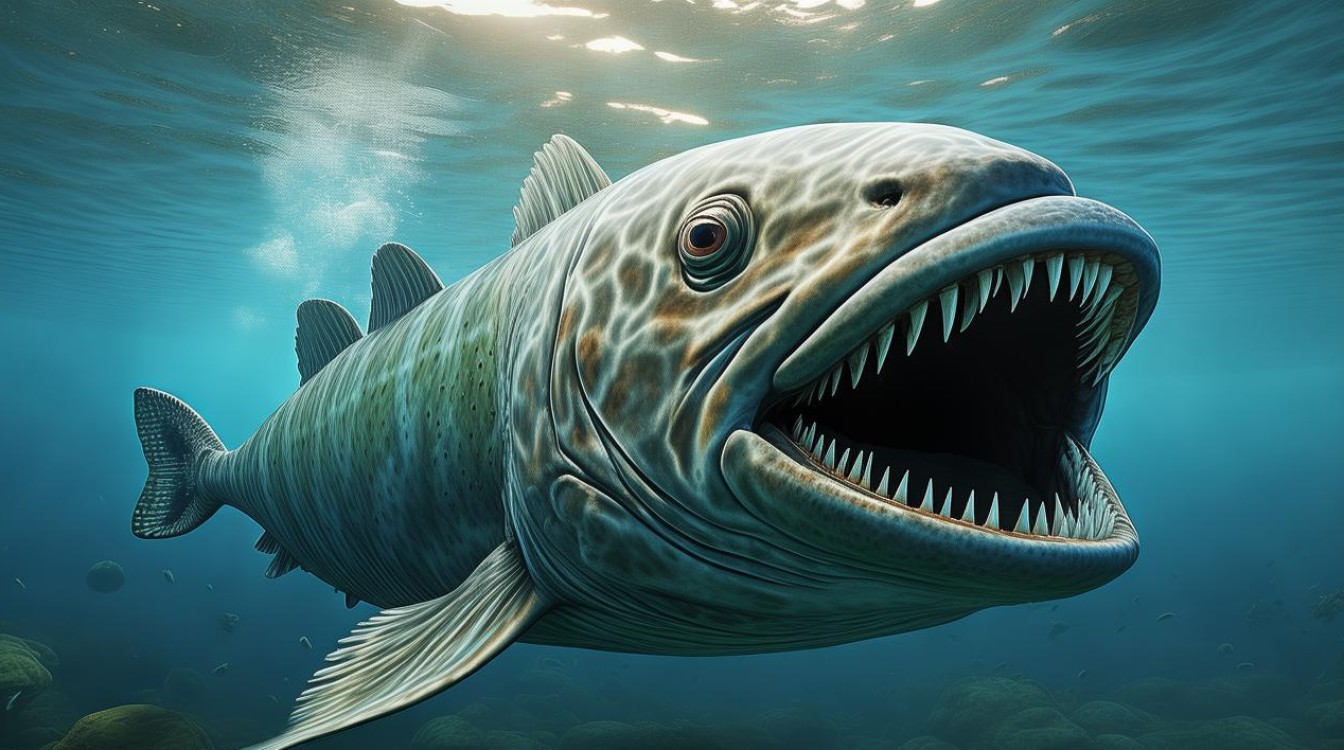

鲸鲨的身体呈纺锤形,头部扁平而宽大,几乎占据身体长度的三分之一,吻部短钝,眼睛位于头部两侧,小而圆,视力相对较弱,主要依靠嗅觉和侧线系统感知周围环境,最引人注目的是它全身覆盖的灰蓝色或深褐色皮肤,上面布满了白色或淡黄色的斑点和横向条纹,这些斑纹如同人类的指纹般独一无二,可用于个体识别,皮肤厚度可达10-15厘米,表面粗糙,布满细小的菱形鳞片,既能减少游动时的阻力,又能起到保护作用。

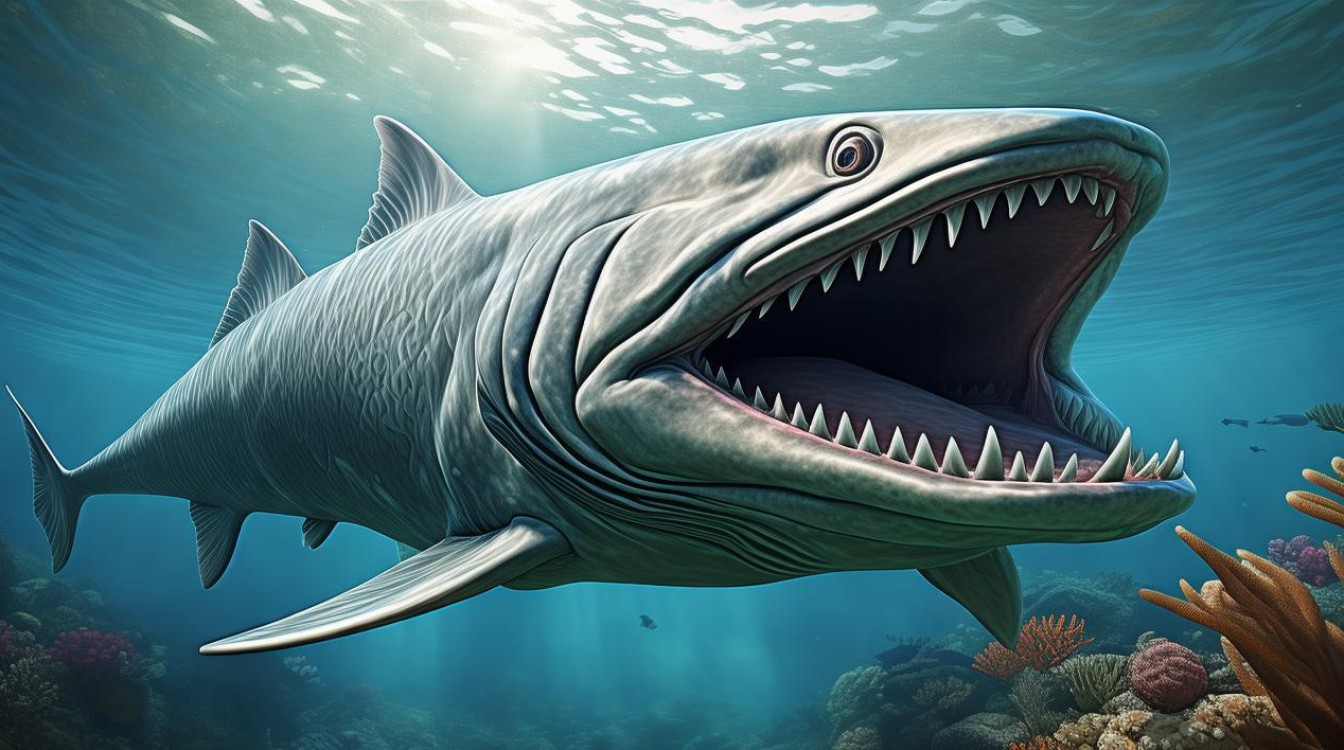

鲸鲨的口裂极大,几乎与头等宽,张开时可宽达1.5米,内部长满了数百排细小而密集的牙齿,每排约有300颗牙齿,但这些牙齿并不用于咀嚼,而是辅助滤食,它的鳃裂有5对,宽大而密集,鳃弓上布满鲸须状的鳃耙,长度可达10-20厘米,是过滤食物的关键结构,尾鳍呈新月形,上叶长于下叶,提供主要推进力,胸鳍宽大而有力,帮助控制方向,整体游速缓慢,通常每小时仅移动3-5公里,属于“慢游型”鱼类。

以下是鲸鲨体型数据的详细对比:

| 特征 | 数值范围 | 备注 |

|---|---|---|

| 最大体长 | 18米(记录) | 多数个体不超过12米 |

| 平均体长 | 10-12米(成年) | 幼鲨出生时仅0.5-0.7米 |

| 最大体重 | 约36吨(估算) | 因体型差异较大,精确测量困难 |

| 口裂宽度 | 最宽达1.5米 | 可容纳一个成年人通过 |

| 鳃耙长度 | 10-20厘米 | 过滤浮游生物的核心结构 |

生活习性:滤食性的“海洋清道夫”

鲸鲨是滤食性动物,主要以浮游生物、甲壳类、小型鱼类(如凤尾鱼、鲭鱼)和鱿鱼为食,偶尔也会摄食藻类和鱼卵,它们的摄食方式独特:通过张开大口将海水与食物一同吸入,然后闭合口腔,用鳃耙过滤海水,保留食物颗粒,最后通过鼻子或鳃裂排出多余水分,一只成年鲸鲨每天可过滤数吨海水,相当于消耗数百公斤浮游生物,因此被称为“海洋清道夫”,在控制浮游生物数量、维持海洋生态平衡中扮演重要角色。

尽管体型庞大,鲸鲨的性格却异常温和,从未有可靠记录显示它们主动攻击人类,相反,它们常与潜水员和平共处,甚至会主动靠近好奇的观察者,这种“温顺”可能与它们的食性有关——作为滤食性动物,它们无需捕猎大型猎物,缺乏攻击性动机,受到惊扰时,鲸鲨也会用巨大的尾鳍拍打水面或潜水逃离,此时需保持安全距离。

鲸鲨具有长距离迁徙的习性,会根据季节、水温、食物分布等因素在热带和亚热带海域间移动,在澳大利亚西部、墨西哥、菲律宾、中国台湾等海域,每年特定时期会出现鲸鲨聚集现象,可能与当地的浮游生物繁殖或繁殖行为有关,科学家通过卫星追踪发现,部分鲸鲨的迁徙路线可达数千公里,跨越多个国家管辖海域,这对跨国保护提出了挑战。

分布与生态地位:热带海域的“移动地标”

鲸鲨广泛分布于全球热带和亚热带海域,从西大西洋的墨西哥湾、加勒比海,到印度洋的马尔代夫、塞舌尔,再到太平洋的夏威夷、菲律宾和中国南海,均有它们的身影,南海、台湾东部海域、广东大亚湾等地是鲸鲨的主要活动区域,其中台湾的墾丁曾因鲸鲨聚集被称为“鲸鲨故乡”。

作为海洋生态系统中的“旗舰物种”,鲸鲨的存在指示着健康的海洋环境,它们处于食物链的中上层,摄食浮游生物,其自身又被大型鲨鱼(如虎鲨、大白鲨)和虎鲸捕食,同时其排泄物能为海洋提供营养物质,促进浮游植物生长,鲸鲨还是“生态系统工程师”,通过摄食控制浮游生物爆发,避免赤潮等问题,维护海洋生物多样性。

保护现状:濒危的“海洋巨人”

尽管鲸鲨体型庞大,生存能力看似强大,但由于人类活动的影响,其种群数量在过去75年间下降了约50%,被世界自然保护联盟(IUCN)列为“濒危”(EN)物种,列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)附录Ⅰ,禁止国际商业贸易。

鲸鲨面临的主要威胁包括:

- 渔业误捕:延绳钓、拖网等商业渔业作业常将鲸鲨误捕副渔获,其肉质和鱼翅经济价值较高(尤其在亚洲市场),导致非法捕杀和贸易。

- 船只撞击:随着航运业发展,鲸鲨因游速缓慢、浮出水面呼吸,易与船只发生碰撞,造成致命伤害。

- 栖息地破坏:沿海开发、污染、珊瑚礁退化等破坏了鲸鲨的繁殖和觅食环境,尤其是产卵场和幼鲨栖息地。

- 气候变化:海水温度上升、酸化影响浮游生物分布,可能导致鲸鲨食物短缺,改变其迁徙路线。

为保护鲸鲨,各国已采取多项措施:如澳大利亚、菲律宾、墨西哥等国家设立鲸鲨保护区,限制观光船只距离;加强打击非法捕捞和贸易;通过卫星追踪、基因技术研究其种群动态和迁徙路线,制定针对性保护计划,鲸鲨属于国家二级保护动物,南海和台湾海域已建立自然保护区,同时推动“观鲨旅游”规范化,减少对鲸鲨的干扰。

相关问答FAQs

Q1:鲸鲨和鲸鱼有什么区别?

A:鲸鲨和鲸鱼虽然名字相似,但分类完全不同,鲸鲨属于鱼类(软骨鱼纲),用鳃呼吸,体表覆盖鳞片,卵胎生(胚胎在母体内发育,出生后即为幼鲨);鲸鱼属于哺乳动物(鲸目),用肺呼吸,体表无鳞,胎生,且需要浮出水面换气,鲸鲨是滤食性,而鲸鱼中须鲸(如蓝鲸)也滤食,但齿鲸(如虎鲸)捕食猎物,食性和生态位存在差异。

Q2:为什么鲸鲨被称为“温柔的巨人”?

A:鲸鲨被称为“温柔的巨人”主要基于两点:一是食性温和,它们以浮游生物和小型鱼类为食,不主动攻击大型动物,更从未有记录攻击人类;二是性格温顺,潜水员和渔民多次观察到鲸鲨允许人类靠近、触摸,甚至跟随船只游动,表现出对人类的无害性,尽管体型庞大,它们却以“和平方式”在海洋中生存,与“凶猛的鲨鱼”形象形成鲜明对比。