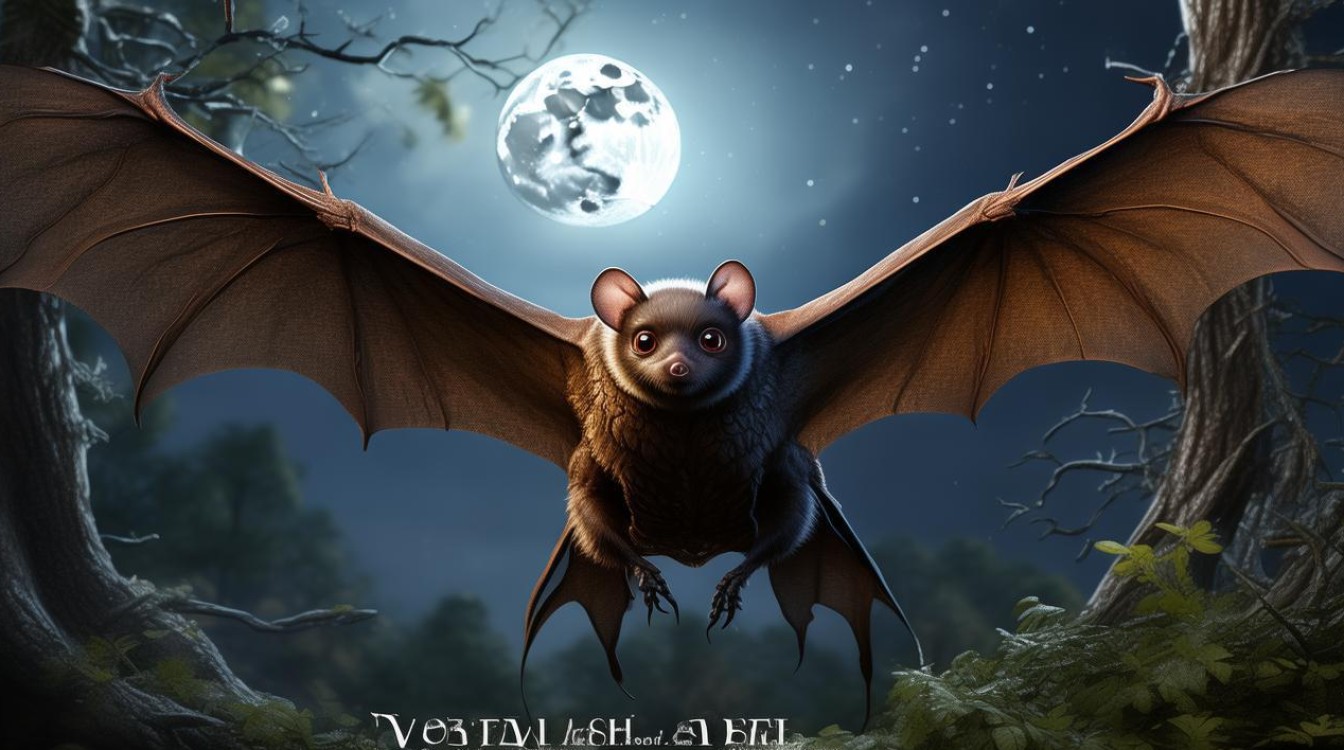

世界上最大的蝙蝠是菲律宾特有的巨型金冠飞狐,学名Pteropus vampyrus,隶属于翼手目狐蝠科,因其头部独特的金棕色毛冠和宽大的翼展被誉为“空中巨兽”,这种蝙蝠的体型在哺乳动物中极为罕见,成年个体的翼展可达1.5至1.8米,相当于一个成年人的身高,体重通常在1至1.5公斤之间,体型堪比小型犬,它们主要分布在菲律宾的热带雨林、次生林及果园地区,依赖高大树木的树冠层栖息,是东南亚生态系统中的重要一环。

从形态特征来看,巨型金冠飞狐的身体结构高度适应飞行生活,其前肢极度特化, elongated的指骨支撑着巨大的翼膜,翼膜从延长的前臂延伸至身体两侧和后肢,形成高效的滑翔面,头部两侧的大眼睛帮助它们在黄昏和夜间导航,而吻部较短,牙齿结构适合啃食水果,臼齿呈低冠型,便于压碎果肉和种子,最显著的特征是头顶的金棕色至橙黄色毛冠,呈V形分布,在阳光下熠熠生辉,这也是其“金冠”名称的由来,身体背部的毛发多为深棕色或黑色,腹部颜色较浅,呈灰褐色或浅棕色,这种毛色有助于它们在树冠中隐蔽,与许多小型蝙蝠不同,巨型金冠飞狐没有尾骨或仅保留微小的尾骨,尾膜退化,这减少了飞行时的阻力。

以下是巨型金冠飞蝠的形态特征详细对比:

| 特征 | 描述 |

|---|---|

| 翼展 | 成年个体1.5-1.8米,最大记录达1.83米 |

| 体重 | 1-1.5公斤,雌性通常略大于雄性 |

| 体长(头躯干) | 约20-25厘米,不计翼膜和尾巴 |

| 毛色 | 头顶金棕色毛冠,背部深棕/黑色,腹部灰褐/浅棕色,翼膜深褐色 |

| 面部特征 | 吻部短而钝,耳朵大且圆,无耳屏,鼻部裸露呈黑色 |

| 前臂长度 | 约18-22厘米,翼骨和指骨 elongated,支撑翼膜 |

| 尾长 | 尾骨退化或无,无尾膜 |

在生态习性上,巨型金冠飞狐是典型的植食性动物,以热带水果、花蜜和花粉为主食,尤其偏爱无花果、香蕉、芒果、石榴等软质水果,它们具有高度的食果性,每天需要消耗相当于自身体重10%-15%的食物,因此会在夜间飞行数十公里寻找食物,在飞行中通过嗅觉定位成熟果实,取食时,它们用牙齿咬破果皮,用舌头舐食果肉和汁液,同时将种子吐出或随粪便排出,成为许多植物的重要种子传播者,它们在取食菲律宾本土的“无花果属”植物时,能将种子传播到数公里外,对森林更新和生物多样性维持至关重要,除了水果,它们也会吸食花蜜,为某些植物(如棕榈科和兰科植物)传粉,在生态系统中扮演“双重角色”。

繁殖方面,巨型金冠飞狐的繁殖周期与季节相关,通常在每年年初(1月至4月)进入繁殖季,雌性妊娠期约6个月,每胎仅产1只幼崽,妊娠期间会形成“繁殖群”,由多只雌性和一只雄性组成,共同抵御天敌和干扰,幼崽出生时无毛、眼睛未睁开,体重约50-70克,完全依赖母蝠哺乳,母蝠在飞行时会用翼膜包裹幼崽,或将其留在栖息地的“托儿所”(由多只母蝠和幼崽组成群体),外出觅食后返回哺乳,幼崽约3个月后开始尝试飞行,6-8个月完全独立,性成熟需2-3年,它们的寿命在野外约15-20年,圈养条件下可超过25年。

作为生态系统的关键物种,巨型金冠飞狐的存在对热带雨林的维持具有不可替代的作用,它们传播的许多植物是森林的先锋物种,有助于恢复退化的林地;它们也是食物链中的中级消费者,可能成为大型猛禽(如菲律宾鹰)和树栖蛇类的猎物,由于栖息地丧失、非法捕猎和人类活动干扰,巨型金冠飞狐的种群数量在过去20年间下降了约50%,已被世界自然保护联盟(IUCN)列为“濒危”(EN)物种,其主要威胁包括:森林砍伐导致栖息地碎片化,农业扩张和城市侵占使它们失去食物来源和繁殖场所;部分地区的居民将其视为“食物来源”或“农业害兽”而非法捕猎;风能设施的撞击、电网缠绕以及与家畜的疾病传播(如尼帕病毒)也威胁着它们的生存,菲律宾已在多个省份建立了自然保护区,如奥洛斯山自然保护区和锡基霍尔州森林保护区,并通过立法禁止捕猎和贸易,同时开展公众教育,提高人们对蝙蝠生态价值的认知。

相关问答FAQs

Q1:世界上最大的蝙蝠和最小的蝙蝠体型差异有多大?

A1:世界上最大的蝙蝠(巨型金冠飞狐)与最小的蝙蝠(猪鼻蝙蝠,Craseonycteris thonglongyai)体型差异极为悬殊,巨型金冠飞狐的翼展可达1.8米,体重1.5公斤,而猪鼻蝙蝠的翼展仅约15厘米,体重仅2-3克,相当于一枚硬币的重量,从翼展来看,最大蝙蝠是最小蝙蝠的12倍;从体重看,最大蝙蝠是最小蝙蝠的500倍以上,这种差异在哺乳动物中极为罕见。

Q2:巨型金冠飞蝠会攻击人类或传播疾病吗?

A2:巨型金冠飞狐是植食性动物,性格温和,不会主动攻击人类,它们主要以水果和花蜜为食,缺乏攻击人类的动机和行为能力,尽管所有蝙蝠都可能携带病原体(如病毒、细菌),但巨型金冠飞狐与人类的直接接触较少,自然条件下传播疾病的风险极低,由于它们可能携带某些人畜共患病(如亨德拉病毒),建议避免直接接触或食用野生蝙蝠,若发现受伤或异常个体,应联系专业野生动物保护机构处理,而非自行处置。