在浩瀚的海洋中,存在着一种形态飘逸、体型庞大的生物,它以“世界上最长的水母”称号闻名于世,那就是狮鬃水母(Cyanea capillata),这一称号并非虚名,其伸展的触手可长达数十米,远远超过成年蓝鲸的体长,成为海洋中一道既壮观又令人敬畏的风景线,狮鬃水母不仅以其体型取胜,其独特的生态习性、神秘的色彩以及与海洋环境的复杂关联,更让它成为海洋生物学研究中备受关注的物种。

分类与分布:冷水域的“巨伞”

狮鬃水母隶属于刺胞动物门、钵水母纲、旗口水母目、狮鬃水母科,是现存最大的水母种类之一,其学名的“capillata”意为“多毛的”,恰如其分地描述了它伞部边缘下垂的无数触手,宛如雄狮颈鬃般飘逸,这种生物主要分布于北大西洋和北太平洋的冷水域,从北极圈内的寒带海域向南延伸至美国缅因州、加拿大东部、北欧沿海以及日本北部等地区,值得注意的是,狮鬃水母对水温极为敏感,通常栖息在表层水温低于20℃的海域,因此在热带和亚热带海域极为罕见,它们多出现在近海或大陆架边缘,随洋流漂移,有时会被风和海流带到较深或较浅的水域,甚至在河口附近也能偶见其身影。

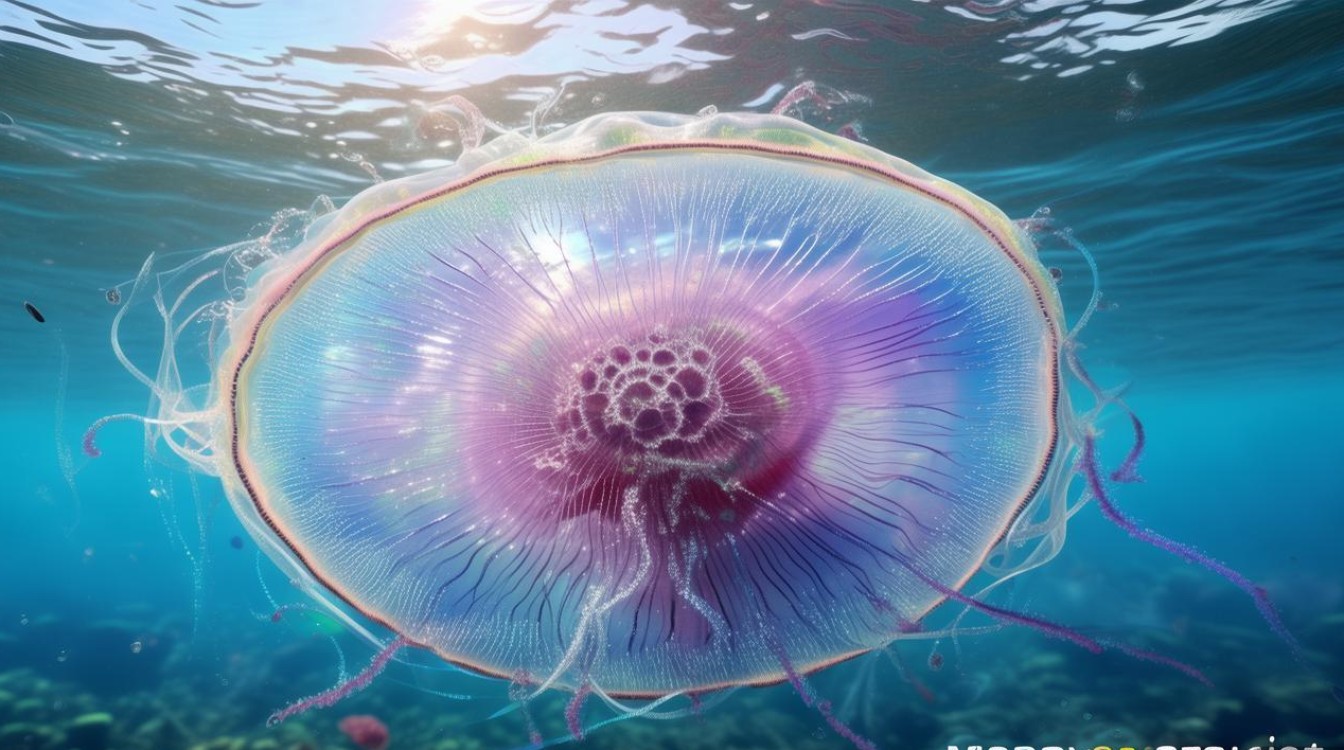

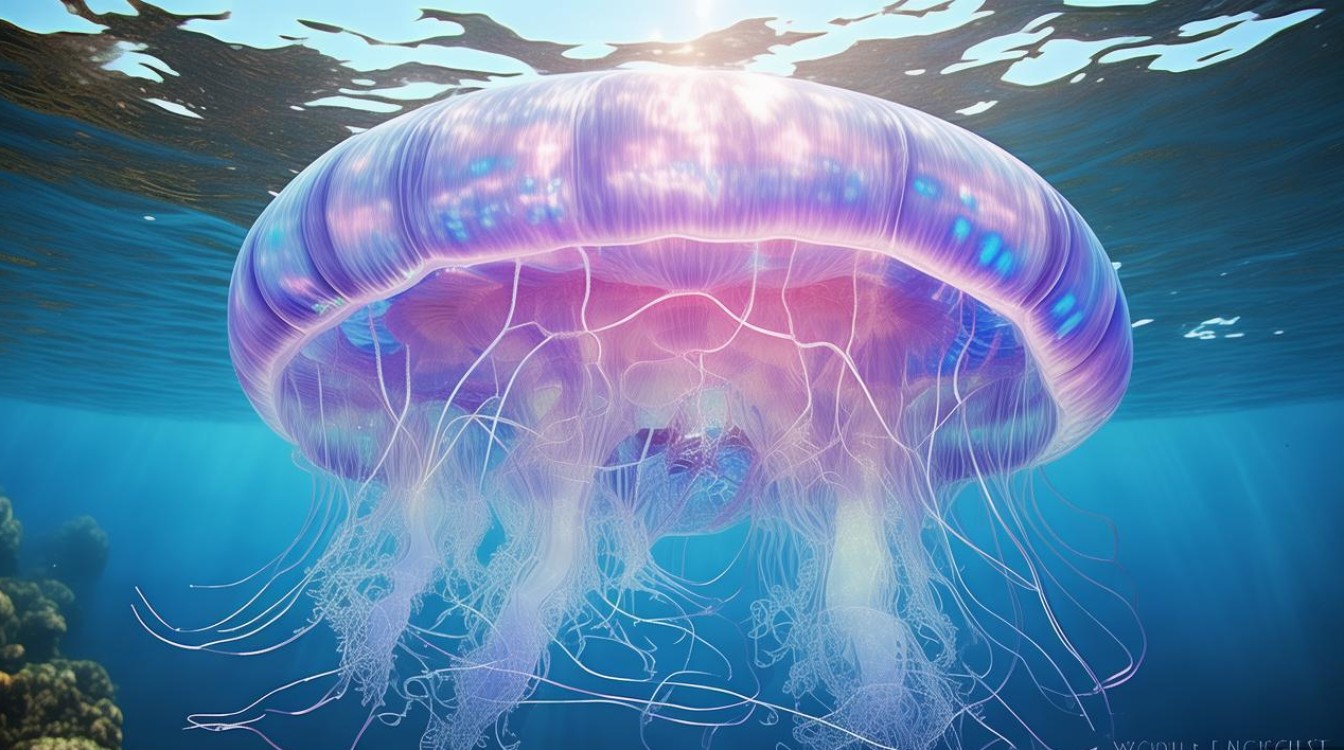

形态特征:巨伞与长鬃的完美结合

狮鬃水母的体型结构极具辨识度,整体可分为伞部和触手两部分,其“最长”的称号主要源于触手的惊人长度。

伞部:如巨伞般撑开

狮鬃水母的伞部呈圆盘状或半球形,直径通常在1米以上,记录中最大的伞部直径可达2.5米,伞部质地柔软而富有弹性,表面覆盖着一层胶状物质,内部填充着90%以上的水分,使其能够在海水中保持浮力,伞部的颜色随年龄和生长环境变化,幼体阶段多呈淡粉色或浅黄色,成体则因体内共生藻类的数量不同,呈现出深红色、褐色或紫褐色,伞部边缘常有放射状的褶皱,进一步增强了其视觉冲击力。

触手:海洋中最长的“飘带”

狮鬃水母最令人惊叹的特征是其触手,伞部边缘垂下的触手数量可达数百条,甚至上千条,这些触手可分为两种类型:位于伞部边缘的短触手(称为“缘膜触手”)和从伞部下垂的长触手(称为“悬垂触手”),悬垂触手是狮鬃水母“最长”的关键,单条触手的长度通常在10米以上,最长记录可达36米——这一长度相当于12层楼的高度,甚至超过了蓝鲸(约30米)的体长,这些触手并非完全笔直,而是像绸带般在海水中随波飘动,末端膨大,密布着刺细胞,是其捕食和防御的主要武器,需要注意的是,触手的长度并非固定不变,在收缩状态下可缩短至数米,遇刺激或捕食时才会完全伸展。

为了更直观地展示狮鬃水母的形态特征,以下是其主要身体结构的详细说明:

| 结构部位 | 形态特征 | 功能 | 最大记录数据 |

|---|---|---|---|

| 伞部 | 圆盘状/半球形,直径1-2.5米,胶状质地,颜色深红/褐/紫 | 主体结构,通过收缩喷水推动运动 | 直径2.5米 |

| 缘膜触手 | 短小,数量较多,位于伞部边缘 | 辅助运动、感知水流 | 长度约30厘米 |

| 悬垂触手 | 细长如丝,数量数百至上千条,末端膨大 | 捕食、防御,密布刺细胞 | 单条最长36米 |

| 口腕 | 伞部中央下垂的棒状结构,末端有口 | 捕获猎物、输送食物 | 长度可达3米 |

生活习性:随波逐流的“海洋猎手”

作为海洋中的漂浮生物,狮鬃水母的生活习性与其体型和栖息环境密切相关,它们缺乏主动游泳的能力,主要依靠伞部的收缩和舒张,将海水从伞下排出,产生反作用力进行缓慢移动,但更多时候是随洋流和海流漂移,属于“被动游泳者”。

食性与捕食

狮鬃水母是肉食性动物,食谱广泛,包括小鱼、甲壳类(如虾、蟹)、浮游生物,甚至其他小型水母,其捕食过程依赖触手上的刺细胞——这些细胞内含刺丝囊,当猎物触碰到触手时,刺丝囊会瞬间弹出,将毒液注入猎物体内,使其麻痹或死亡,随后,触手将猎物卷入口腕,伞部中央的口会将其吞入,食物在胃腔内被消化吸收,未消化的残渣仍由口排出体外,由于触手极长,狮鬃水母可以在广阔范围内“布下天罗地网”,提高捕食成功率。

繁殖与生命周期

狮鬃水母的繁殖方式较为特殊,属于“世代交替”类型,即无性生殖的水螅体阶段和有性生殖的水母体阶段交替出现,成体水母(雌雄异体)在繁殖期会将精子和卵排入海水中,受精卵发育成幼虫,幼虫附着在海底岩石或藻类上,形成水螅体,水螅体通过无性出芽生殖,形成小的螅状幼体,最终脱离母体,发育成漂浮的水母体,这一过程通常需要数月时间,而成体水母的寿命相对较短,一般仅为1年左右。

运动与感知

狮鬃水母的神经系统较为原始,没有大脑,仅通过一个神经网来协调身体各部的活动,它们对光线、水流和化学物质有一定的感知能力,伞部的缘膜触手上的感觉细胞可以感知水压变化,帮助其避开障碍物或寻找猎物,由于运动能力有限,它们在面对天敌时更多依赖“体型威慑”和刺细胞的毒性进行防御。

与人类的关系:美丽与危险并存

狮鬃水母虽然体型庞大,但性情并不“凶猛”,它们不会主动攻击人类,其触手的伸展更多是为了捕食和漂浮,由于其刺细胞含有毒性,若人类不慎触碰,可能会引起刺痛、红肿,严重时甚至出现过敏反应,呼吸困难,狮鬃水母的毒性对人类而言通常致命性较低,除非被大面积触手蜇伤或个体体质特殊,历史上虽有被狮鬃水母蜇伤的记录,但极为罕见。

在生态系统中,狮鬃水母扮演着重要角色,作为捕食者,它们控制着小鱼和浮游生物的数量;作为被捕食者,它们是海龟、某些鱼类(如金枪鱼)和海鸟的食物来源,近年来全球气候变化和海洋污染导致部分海域的狮鬃水母数量有所增加,这可能打破原有的生态平衡,对渔业资源和海洋生态系统造成潜在影响。

相关问答FAQs

Q1: 狮鬃水母的触手为什么能长得这么长?

A1: 狮鬃水母触手的超长长度是其长期适应冷水环境的结果,在食物相对分散的寒冷海域,长触手可以扩大捕食范围,提高捕获猎物的概率;触手的长度与水母的体型和生长阶段相关,成体狮鬃水母通过不断分泌胶状物质和细胞增殖,使触手持续生长,触手的内部结构由中空的管状细胞组成,既保证了足够的强度,又不会因过长而增加过多的重量,使其能够在海水中灵活飘动。

Q2: 狮鬃水母和箱形水母哪个更危险?

A2: 虽然狮鬃水母体型庞大且有毒,但箱形水母(如澳大利亚箱形水母)对人类的威胁更大,箱形水母的刺细胞毒性极强,可在短时间内释放大量神经毒素,导致心脏骤停或呼吸衰竭,若不及时救治,死亡率极高,而狮鬃水母的毒性相对较弱,通常仅引起局部刺痛和红肿,很少致命,箱形水母的运动能力较强,会主动追逐猎物,增加了与人类接触的风险;狮鬃水母则多随波逐流,主动攻击性较低。