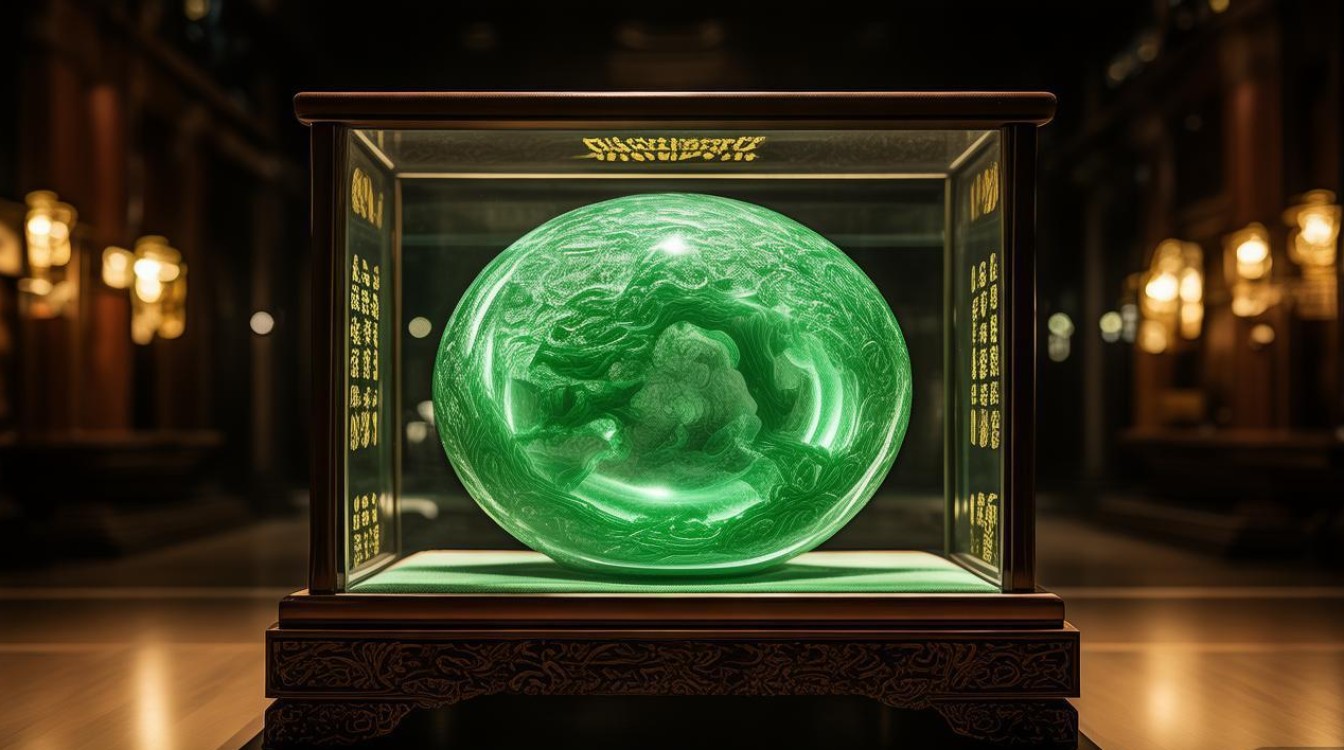

文物是文明的密码,是历史的见证者,当人们谈论“世界上最珍贵的文物”时,答案往往并非单一的金钱估值,而是其在人类文明长河中不可替代的文化坐标、艺术巅峰与精神象征,它们跨越千年,以物质形态承载着古人的智慧、信仰与审美,成为全人类共同的文化遗产,从尼罗河畔的黄金面具到黄河岸边的陶俑军阵,从两河流域的法典石碑到爱琴海畔的大理石雕塑,这些珍贵文物串联起人类文明的脉络,让我们得以触摸历史的温度,理解文化的根脉。

在古埃及新王国时期第十八王朝,年轻的法老图坦卡蒙(公元前1341-前1323年)短暂的人生因一座墓葬的发现而永恒,1922年,英国考古学家霍华德·卡特在帝王谷揭开KV62号墓葬的封印,这座未被盗扰的宝藏震惊世界,其中最瞩目的,便是覆盖法老面部的黄金面具,它由11公斤纯金打造,镶嵌青金石、石英、绿松石等宝石,面具上的黄金浮雕细腻勾勒出法老的五官——宽额头、高鼻梁、薄嘴唇,眼神庄重而温和,额上的蛇鹰饰纹与胡须象征王权与神性,面具不仅是古埃及“来世信仰”的物质载体,更展现了公元前14世纪金属工艺的巅峰:金箔捶打技术、宝石镶嵌的精密对接、细节处的线条处理,都让现代工匠叹为观止,它静静陈列于埃及开罗博物馆,成为古埃及文明最具辨识度的符号。

如果说图坦卡蒙黄金面具是古埃及“神性”的缩影,那么秦始皇兵马俑则是秦帝国“人性”与“军威”的史诗,1974年,陕西临潼的农民打井时意外发现了这一世界奇迹,8000余件真人大小的陶俑组成的军阵,排列成面向东方的严整方阵,每个俑的面容、发型、服饰甚至鞋底的针脚都不相同——有的凝眉思索,有的目光坚毅,有的嘴角微扬,仿佛是秦代军士的真实写照,陶俑原本通体彩绘,因埋藏环境导致大部分色彩脱落,但残留的红色、绿色仍能想见当年的绚烂,坑内的青铜剑历经千年锋利如新,弩机上的青铜部件至今灵活转动,展现了秦代“标准化生产”的惊人能力,兵马俑不仅是中国古代军事制度的实物档案,更是雕塑艺术从“神本”走向“人本”的里程碑,1987年被列入《世界遗产名录》,联合国教科文组织评价其“是中国古代文明的辉煌见证”。

公元前18世纪,古巴比伦王国第六代国王汉谟拉比颁布了一部法典,并将其刻在黑色玄武岩石碑上,留给后世一部“社会秩序的教科书”,石碑高2.25米,顶部浮雕为太阳神沙玛什(也是正义之神)端坐宝座,将象征王权的节杖授予汉谟拉比,画面中神比国王高大,凸显“君权神授”的合法性,碑文用楔形文字书写282条法律条文,涵盖财产、婚姻、继承、伤害赔偿等方方面面,以眼还眼,以牙还牙”的同态复仇原则和“证据至上”的审判理念,深刻影响了后来的法律体系,1901年,法国考古队在伊朗苏萨遗址发现石碑时,它已断裂为三块,但仍能清晰辨认文字,它藏于法国卢浮宫,与《蒙娜丽莎》《胜利女神像》并称镇馆之宝,成为人类从“习惯法”走向“成文法”的重要见证。

古希腊古典时期的艺术巅峰,凝结在帕特农神庙的雕塑群像中,这座建于公元前5世纪的雅典卫城建筑,供奉着智慧女神雅典娜,其山墙、檐壁上的雕塑由大师菲迪亚斯主持设计,东山墙描绘雅典娜诞生的神话场景,西山墙讲述雅典娜与海神波塞冬争夺雅典守护权的传说,92米长的浮雕饰带则描绘泛雅典娜节游行的盛况——骑马的青年、牵羊的孩童、弹竖琴的乐师,人物动态自然,衣褶轻盈如流水,雕塑原品大多散落世界各地:大英博物馆的“埃尔金大理石”包括部分浮雕饰带与女像柱,雅典卫城博物馆则收藏了部分原作残件,尽管这些雕塑的归属争议持续百年,但其“高贵的静穆与单纯的伟大”(温克尔曼语)已成为西方艺术的永恒标准,展现了古希腊人对人体美、比例与和谐的极致追求。

东晋永和九年(公元353年)三月初三,会稽山阴的兰亭迎来了一场文人雅集,王羲之与谢安、孙绰等42名流临流赋诗,汇成《兰亭集》,王羲之乘兴挥毫,写下序文,这就是被誉为“天下第一行书”的《兰亭集序》,全文28行,324字,笔法飘逸如惊鸿照影,字字珠玑——“之”字出现20次,形态各异,无一雷同;行气贯通,如行云流水,将魏晋风度中“放浪形骸”与“哲思深沉”完美融合,传说唐太宗李世民对真迹痴迷不已,临终前命人殉葬,从此真迹下落成谜,现存最早、最接近真迹的摹本是唐代冯承素的“神龙本”(因卷首有唐中宗年号印而得名),现藏于北京故宫博物院,其墨色如新,笔锋转折间仍能感受到“飘若浮云,矫若惊龙”的艺术张力,成为中国文人书法不可逾越的高峰。

这些珍贵文物之所以“最珍贵”,不仅在于其工艺的精湛与年代的久远,更在于它们是特定文明的精神图腾——古埃及人对永生的信仰、秦帝国对统一的追求、两河流域对秩序的构建、古希腊对理性的崇尚、中国文人对自然与人生的感悟,都凝固在这些物质载体中,它们不仅是国家的文化符号,更是全人类共同的记忆,提醒着我们文明虽历经沧桑,但人类对美、真理与秩序的追求从未停歇。

| 文物名称 | 所属文明/时期 | 出土地 | 核心价值 | 现存地点 |

|---|---|---|---|---|

| 图坦卡蒙黄金面具 | 古埃及(新王国时期) | 帝王谷(卢克索) | 古埃及金属工艺巅峰,法老权力象征 | 埃及开罗博物馆 |

| 秦始皇兵马俑 | 中国(秦朝) | 临潼(陕西西安) | 秦代军事制度与雕塑艺术代表 | 陕西秦始皇陵博物院 |

| 汉谟拉比法典 | 古巴比伦(巴比伦第一王朝) | 苏萨(今伊朗) | 最早成文法典之一,古代法律体系见证 | 法国卢浮宫 |

| 帕特农神庙雕塑 | 古希腊(古典时期) | 雅典卫城(希腊) | 古希腊古典艺术典范,神话与历史叙事 | 大英博物馆等(部分) |

| 《兰亭集序》神龙本摹本 | 中国(东晋,唐摹) | 会稽山阴(今浙江绍兴) | 中国书法艺术巅峰,“天下第一行书” | 北京故宫博物院 |

相关问答FAQs

问题1:为什么这些文物难以用金钱衡量其价值?

解答:文物的价值远超金钱范畴,历史价值上,它们是特定时代的第一手资料,如汉谟拉比法典填补了古代法律史的空白;文化价值上,它们承载着一个文明的集体记忆与审美基因,如《兰亭集序》代表了中国文人精神的极致;艺术价值上,其工艺与美学成就难以复制,如图坦卡蒙面具的黄金锻造技术;精神价值上,它们能跨越时空引发共鸣,如兵马俑让现代人直观感受秦帝国的雄浑,文物的不可再生性——一旦损毁便永不存在,更使其价值无法用金钱量化。

问题2:全球珍贵文物面临哪些主要威胁?如何保护?

解答:威胁主要来自自然与人为两方面,自然威胁包括环境侵蚀(如温湿度变化导致彩陶剥落)、地质灾害(地震对遗址的破坏)、微生物腐蚀(壁画霉变);人为威胁则包括战争破坏(如叙利亚帕尔米拉古城损毁)、非法盗掘与走私(全球每年文物黑市交易超60亿美元)、过度开发(城市建设导致遗址破坏)、保护技术不足(部分发展中国家缺乏专业修复团队),保护需多方协作:技术上运用数字化扫描(如兵马俑3D建模)、无损检测;法律上完善国际公约(如1970年《UNESCO关于禁止和防止非法进出口文化财产的方法》);公众教育上提升文物保护意识;同时推动“文物回归”,通过外交途径追索非法流失文物(如中国流失文物追索工程)。