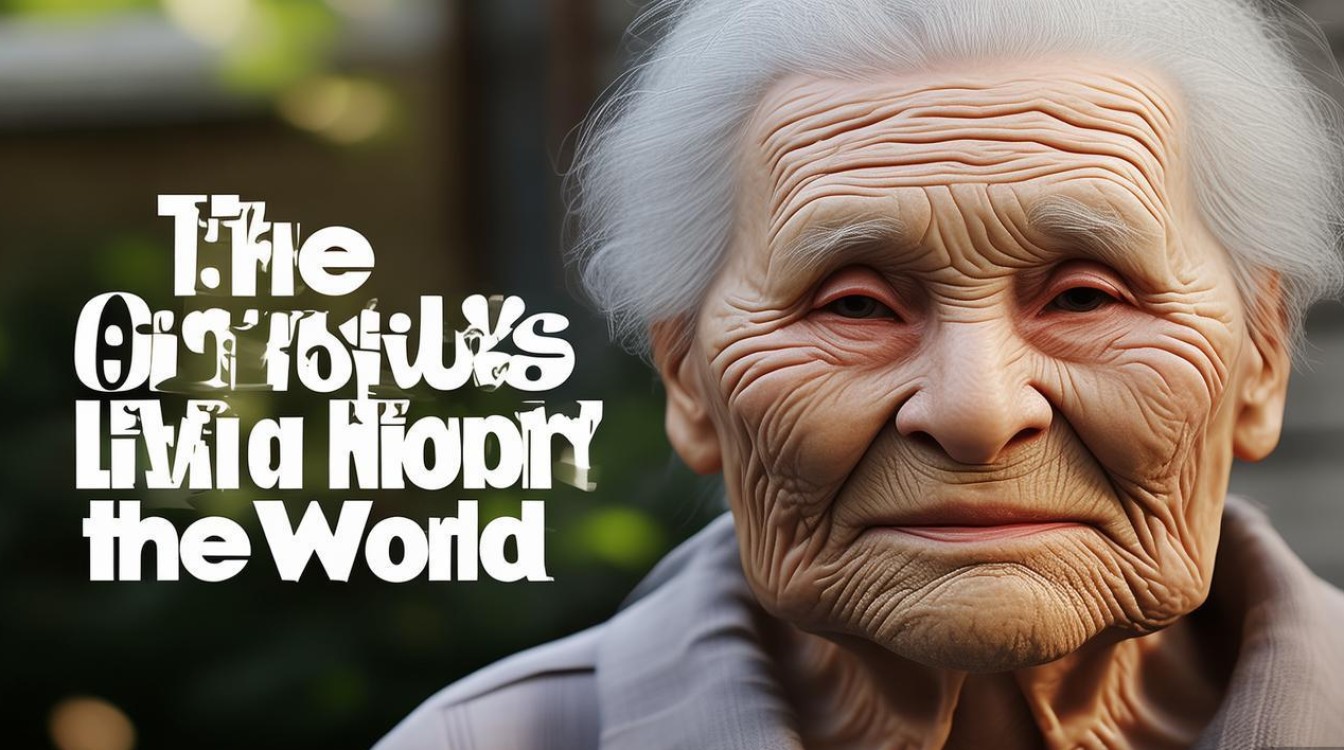

人类对寿命的探索从未停止,而“世界上最大年龄多大”这个问题,不仅关乎数字的极限,更折射出生命科学的奥秘与人类生存环境的变迁,经权威机构认证的有史以来最长寿者,是法国女性珍妮·卡尔芒(Jeanne Calment),她的一生跨越了19至20世纪,最终以122岁零164天的寿命创造了无法被打破的纪录,这一数字至今仍是人类寿命极限的“天花板”。

珍妮·卡尔芒:122岁的生命奇迹

珍妮·卡尔芒于1875年2月21日出生在法国阿尔勒的一个富裕家庭,她的长寿人生堪称一部“活历史”,她出生时,电话尚未普及,汽车还未诞生;她年轻时见过印象派画家文森特·梵高(据她回忆,梵高曾到她父亲的商店买画材,性格“阴郁、不友善”);她经历了两次世界大战、经济大萧条、科技革命……历史的每一次动荡与变迁,都成了她生命中的注脚。

卡尔芒的生活习惯并无特别“秘诀”:她从26岁开始吸烟,直到117岁才因视力下降戒烟;她喜欢喝甜酒、吃巧克力,每天喝两杯波特酒;她直到85岁才学会骑自行车,100岁时还能击剑,她的心态也常被提及——面对衰老,她曾说:“老年就像是一个银行账户,你不断提取,但偶尔也会存入点什么。”1997年8月4日,她在养老院中因自然去世,医生确认她的死亡原因是“自然衰老”,没有任何重大疾病。

卡尔芒的长寿并非偶然,她的家族就有长寿基因:她的父亲活过94岁,母亲则活到86岁,哥哥也活到了97岁,但基因并非唯一因素,她的一生保持着独立、乐观的生活态度,以及与社会环境的持续互动——直到晚年,她仍能与人交流、阅读报纸,这种“社会参与度”被认为是延缓衰老的关键。

接近极限的长寿者:那些“差一点”打破纪录的人

尽管卡尔芒的纪录难以撼动,但历史上仍有不少长寿者曾无限接近122岁的门槛,根据吉尼斯世界纪录和老年学研究机构“老年医学研究组”(GRG)的认证,以下是有记录以来最长寿的前5位人士(均为女性):

| 排名 | 姓名(中文) | 出生日期 | 去世日期 | 终岁(天/年) | 国籍 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 珍妮·卡尔芒 | 1875年2月21日 | 1997年8月4日 | 122岁164天 | 法国 |

| 2 | 田中力子 | 1903年1月2日 | 2022年4月21日 | 119岁107天 | 日本 |

| 3 | 露西尔·兰登 | 1904年1月11日 | 2023年1月17日 | 118岁73天 | 法国 |

| 4 | 莎拉·劳斯 | 1880年9月24日 | 1999年12月30日 | 119天零97天 | 美国 |

| 5 | 维奥莱特·莫斯 | 1899年3月10日 | 2015年11月12日 | 117岁248天 | 英国 |

从表格中可以看出,最长寿者几乎集中在女性群体(前10名中有9位是女性),这与生物学中“女性平均寿命高于男性”的规律一致,日本和美国是长寿者最多的国家,这与它们的医疗水平、饮食习惯和社会福利体系密切相关,田中力子作为日本最长寿者,生前喜欢玩扑克、做数学题,饮食以鱼类和蔬菜为主,直到110岁还能独立生活;露西尔·兰登则是在110岁感染新冠后康复,成为全球最长寿的新冠康复者,她的经历也反映出高龄老人对疾病的抵抗力与医疗进步的关联。

为什么122岁是“极限”?科学家的解释

卡尔芒的122岁纪录为何难以打破?科学家从生物学角度给出了答案:“海弗里克极限”(Hayflick Limit),1961年,科学家莱昂纳德·海弗里克发现,人体细胞在体外培养时,分裂次数大约为50次(相当于40-60年),之后细胞会停止分裂并衰老,这一理论被称为“海弗里克极限”,它暗示了人类寿命的“生物钟”存在上限。

端粒(染色体末端的“保护帽”)的缩短也是关键因素,端粒在细胞分裂时会逐渐变短,当短到一定程度,细胞就无法再分裂,走向衰老,虽然端粒酶可以修复端粒,但过高的端粒酶活性会增加癌症风险,因此人类在“长寿”与“抗癌”之间形成了天然的平衡。

科学界普遍认为,人类自然寿命的理论上限在120-125岁之间,而卡尔芒的122岁正好处在这个区间内,尽管通过基因编辑、干细胞技术等手段,未来或许能延长寿命,但“打破122岁”仍面临巨大的生物学挑战。

争议与挑战:未被认证的“更长寿命”

在卡尔芒之前,曾有过“更长寿”的 claims,但因缺乏可靠证据未被认可,印度的德维普雅亚·萨玛(Dewputai Sarma)声称出生于1800年,终年180岁;美国的莉泽洛特·托马斯(Lizzebeth Thomas)自称出生于1800年,终年132岁,但这些案例均因没有出生证明、人口普查记录等官方文件,无法通过吉尼斯世界纪录的认证——老年学研究强调,长寿记录必须“多重证据交叉验证”,避免身份欺诈或记忆错误。

近年来,随着基因检测技术的发展,科学家开始关注“长寿基因”的奥秘,APOE基因的某些变异与阿尔茨海默病风险相关,而FOXO3基因则与细胞修复能力有关,但这些基因只是“影响因素”,而非决定性因素——拥有长寿基因不代表一定长寿,生活方式和环境同样重要。

长寿的启示

从卡尔芒到田中力子,这些长寿者的故事告诉我们:寿命的极限不仅是数字的突破,更是对生命质量的诠释,他们中多数人并非“被动长寿”,而是通过保持社交、适度运动、积极心态,主动拥抱生活,正如老年学家所说:“活得久不如活得好。”在追求健康长寿的道路上,科学的生活方式或许比“寻找秘诀”更重要。

相关问答FAQs

Q1:世界上最长寿的人是如何被认证的?需要哪些证据?

A:认证全球最长寿者需经过吉尼斯世界纪录或老年学研究组(GRG)的严格审核,核心证据包括:官方出生证明(如教堂记录、政府档案)、人口普查数据、婚姻证明、子女/亲属的证词、医疗记录等,珍妮·卡尔芒的出生证明、1875年阿尔勒市的婴儿受洗记录、1896年的人口普查表等多份文件相互印证,才确保了其纪录的真实性,对于缺乏官方记录的案例,即使有亲友证词,也难以通过认证。

Q2:普通人可以借鉴哪些长寿经验?

A:研究长寿老人的共同习惯,可归纳出以下几点:①饮食均衡:多摄入鱼类、蔬菜、全谷物,减少红肉和加工食品;②适度运动:每天散步30分钟、做瑜伽等低强度运动,避免久坐;③社交活跃:保持与家人、朋友的互动,参与社区活动,减少孤独感;④心态乐观:面对压力时积极应对,培养兴趣爱好(如阅读、园艺);⑤定期体检:早发现早治疗慢性病,避免小病拖成大病,戒烟限酒、保证充足睡眠也是基础要素。