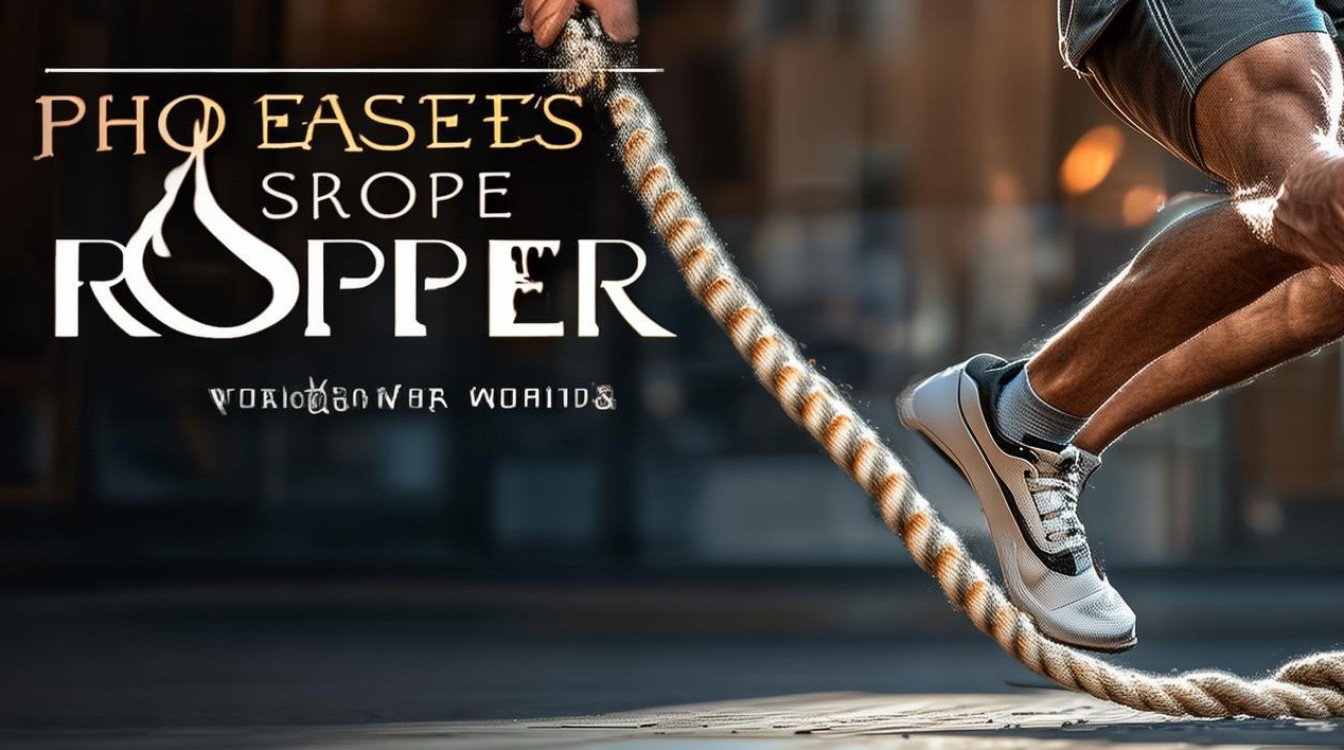

跳绳作为一项兼具趣味性与竞技性的运动,在全球范围内拥有广泛的参与基础,而在速度跳绳领域,人类对“更快”的追求从未停止,不断刷新的纪录不仅展现了身体的潜能,更推动着这项运动向专业化、极限化发展,截至2024年,吉尼斯世界纪录及国际跳绳联合会(FISAC-IRSF)认证的“世界上跳绳最快”的称号,属于来自中国的跳绳运动员张空,他在2023年10月的一场国际赛事中,以30秒单摇跳绳224次的惊人成绩,打破了尘封多年的世界纪录,这一数据相当于每秒跳绳7.47次,每次跳跃的时间仅约0.13秒,其速度与协调性令人叹为观止。

张空的突破并非偶然,背后是日复一日的科学训练与身体潜能的极致开发,他自幼接触武术,对身体协调性和节奏感有独特优势,12岁开始专业跳绳训练,至今已有十余年,他的技术特点可以概括为“稳、准、轻、快”:手腕发力幅度极小(转动角度小于5度),依靠前臂快速摆动带动绳体;脚部以前脚掌着地,膝盖微屈缓冲,落地时间极短(约0.08秒),几乎与地面“擦肩而过”;他通过长期训练形成了“肌肉记忆”,无需刻意计数,仅凭节奏感即可维持高速跳绳状态,据其教练透露,张空日常训练中每天进行2小时以上的专项速度训练,包括空摇绳(不跳跃练手腕)、负重跳绳(绑沙袋增强爆发力)、节奏听辨(跟随节拍器调整频率)等,同时配合核心力量训练(如平板支撑、俄罗斯转体)以保持身体稳定性,这种“细节控”式的训练让他的动作几乎达到了标准化。

从历史维度看,跳绳速度纪录的刷新始终伴随着训练方法和器材的革新,早期运动员多依赖传统棉绳,重量大、空气阻力高,难以突破每秒6次的瓶颈;21世纪后,随着高分子材料的发展,轻质、低阻的钢丝绳、轴承手柄普及,让速度提升成为可能,2017年印度选手Baji Rout以30秒210次首次突破“每秒7次”大关,而张空的224次则得益于更科学的体能恢复方案(如筋膜枪放松、低温浴)和生物力学分析(通过高速摄像优化动作角度),国际跳绳联合会的技术总监曾表示:“当前的速度纪录已接近人类生理协调的极限,但通过神经反应速度训练和动作微优化,未来仍有5%-8%的提升空间。”

为了更直观展示不同时间跨度的速度极限,以下是部分吉尼斯认证的跳绳速度纪录:

| 项目 | 纪录保持者 | 国籍 | 成绩 | 认证日期 |

|---|---|---|---|---|

| 30秒单摇跳绳 | 张空 | 中国 | 224次 | 2023年10月 |

| 1分钟单摇跳绳 | 岑小林 | 中国 | 448次 | 2022年8月 |

| 3分钟单摇跳绳 | Baji Rout | 印度 | 1320次 | 2021年5月 |

| 24小时连续跳绳 | Ashrita Furman | 美国 | 2165370次 | 2020年4月 |

(注:24小时项目以总次数为衡量标准,非瞬时速度)

跳绳速度的极限背后,是生理学与运动力学的结合,从生理层面看,高速跳绳依赖快肌纤维(白肌)的快速收缩能力,顶尖选手的快肌纤维占比可达70%以上(普通人约50%),且神经对肌肉的募集效率更高,能在极短时间内同步调动手臂、腿部、核心肌群,从力学角度看,绳体的甩动半径越小、阻力越小,速度越快,因此顶尖选手的手柄握法多采用“三指捏握”(减少晃动),绳长精确调整至身高1.1倍(确保绳子过地时无多余行程),这些细节的优化,让“更快”从抽象概念变成了可量化的科学突破。

对于普通人而言,跳绳速度或许遥不可及,但张空等运动员的拼搏精神,恰恰印证了“没有极限,只有不断突破”的体育内核,从校园健身到国际赛场,跳绳这项看似简单的运动,正在用速度与激情,书写着人类挑战自我、超越极限的新篇章。

相关问答FAQs

Q1:普通人如何通过日常训练提升跳绳速度?

A1:提升跳绳速度需分阶段进行:首先掌握正确姿势——挺胸收腹、目视前方,大臂夹紧身体,手腕发力带动绳子(而非手臂甩动),前脚掌着地,膝盖微屈缓冲;其次强化基础——每天进行10分钟空摇绳练习(手腕画“8”字),熟练后再尝试双脚交替跳或并脚跳,保持节奏稳定;最后进阶训练——采用“间歇法”,如30秒快速跳+30秒休息,重复5-8组,逐步缩短休息时间;同时加强核心(平板支撑、卷腹)和腿部(提踵、深蹲)力量,确保高速跳绳时身体不晃动,坚持2-3个月,速度可提升30%-50%。

Q2:跳绳速度纪录的未来突破点可能在哪里?

A2:未来突破可能集中在三方面:一是“技术微优化”,通过高速摄像动作捕捉,进一步减少手臂摆动幅度和脚部落地时间,例如将手腕转动角度从5度压缩至3度,或落地时间从0.08秒降至0.07秒;二是“神经训练”,通过反应速度训练(如光线刺激下的快速跳绳)提升大脑与肌肉的协调效率,让神经募集更同步;三是“器材革新”,研发更轻、阻力更小的碳纤维绳或磁悬浮手柄,减少能量损耗,理论上,30秒单摇纪录有望在5年内突破230次,即每秒7.67次,但这需要运动员、科学家与器材厂商的协同努力。