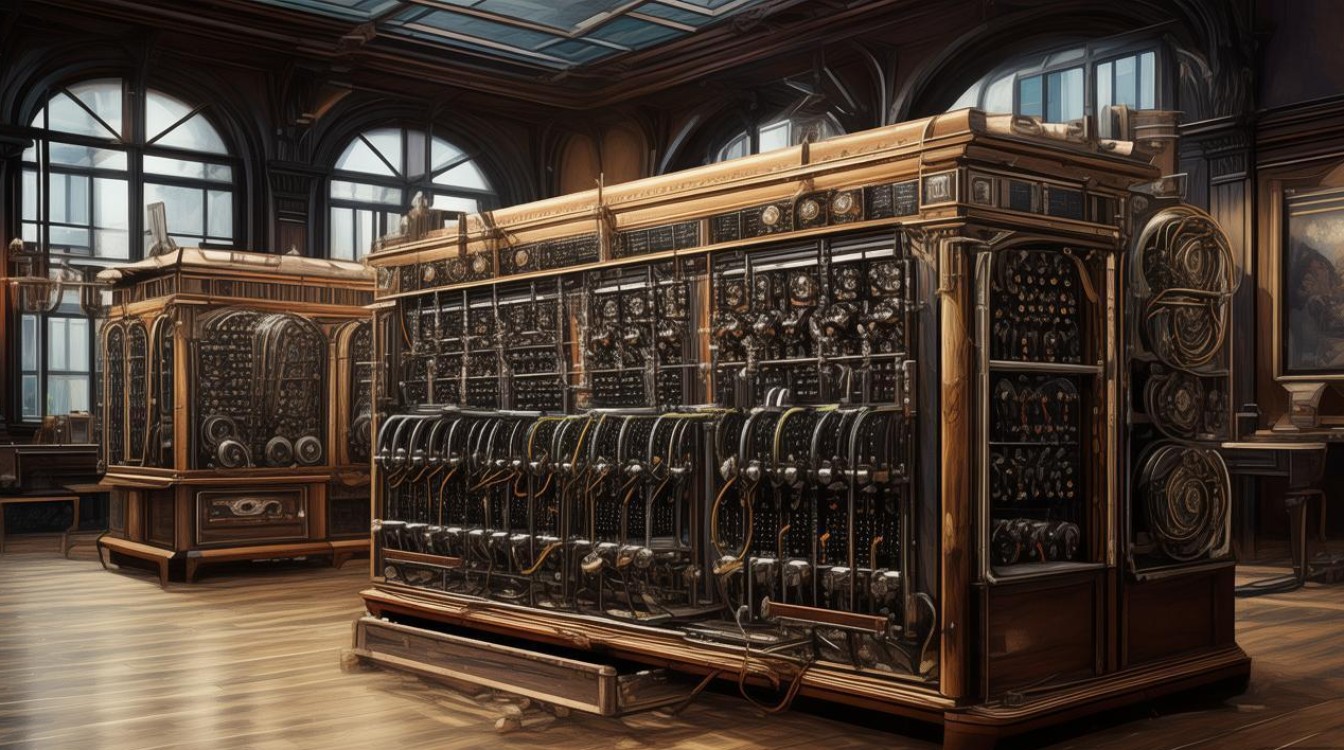

世界上公认的第一台计算机诞生在美国宾夕法尼亚大学,这台名为ENIAC(Electronic Numerical Integrator and Computer,电子数字积分计算机)的设备,诞生于第二次世界大战期间,它的出现标志着人类计算工具从机械、机电时代正式迈入电子时代,为现代计算机的发展奠定了不可替代的基础。

背景与需求:战争的催生

第二次世界大战期间,美国陆军军械部下属的弹道研究实验室(BRL)面临着前所未有的计算压力——每天需要为火炮、火箭等武器计算大量弹道轨迹表,当时,人工计算一组弹道数据需要20小时,且因人工计算易疲劳出错,结果往往不够精准,为了提高计算效率、减少误差,实验室迫切需要一种能够自动完成复杂计算的设备,1943年,实验室与宾夕法尼亚大学摩尔电机工程学院达成合作,启动了代号“PX”的项目,目标就是研发一台“电子数值积分计算机”,这一需求直接催生了ENIAC的诞生。

研制过程:跨学科的协作与突破

ENIAC的研制团队堪称“跨学科梦之队”:项目由约翰·莫奇利(John Mauchly)提出构想,他时任宾夕法尼亚大学物理学助理教授,曾研究过机械式计算设备;普雷斯珀·埃克特(J. Presper Eckert)担任总设计师,年仅25岁的他已是经验丰富的电气工程师,擅长电子电路设计;数学家阿瑟·伯克斯(Arthur Burks)负责逻辑设计,军方代表赫尔曼·戈尔茨坦(Herman Goldstine)则协调资源与需求,团队近50名研究人员,包括电子工程师、数学家、技术员等,共同攻克了一个又一个技术难关。

最大的挑战来自电子管的使用,ENIAC共使用了18000多个电子管、70000多个电阻、10000多个电容,以及1500多个继电器,总重达30吨,占地约170平方米(相当于一间教室大小),电子管工作时会产生大量热量,团队设计了复杂的强制风冷系统,但设备仍需频繁维修——平均每20分钟就可能有一个电子管烧毁,工程师们需要快速定位并更换故障管,尽管如此,这种“电子化”设计带来的速度提升是革命性的:电子管的开关速度可达每秒数千次,远超继电器(每秒几十次)或机械部件(每秒几次)。

经过两年多的紧张研制,1945年2月,ENIAC通过首次测试,成功完成了一组弹道轨迹计算,耗时仅30秒(相当于人工计算的2400倍),1946年2月15日,ENIAC在宾夕法尼亚大学正式向公众展示,吸引了上千名科学家、军方代表和媒体到场,它的运算速度和自动化程度震惊了世界,标志着计算机时代的正式开启。

技术特点:从“计算”到“自动计算”的跨越

ENIAC的技术突破并非单一维度的进步,而是多个领域的综合创新,使其与之前的计算设备(如差分机、分析机、Z3计算机等)有本质区别:

-

全电子化设计:在此之前,计算设备主要依赖机械部件(如齿轮、杠杆)或继电器(机电式),运算速度受限于物理运动速度,ENIAC首次大规模使用电子管作为开关元件,利用电子的流动实现“开”与“关”的切换,将运算速度提升至每秒5000次加法、357次乘法或38次除法,这是人工计算的数千倍,也是继电器计算机的数百倍。

-

通用性与可重构性:虽然ENIAC的编程方式较为原始(用户需通过插拔电缆、设置开关来设定计算流程,改变程序需数小时),但它并非“专用计算工具”,通过不同的接线设置,ENIAC可以弹道计算、核能模拟、天气预测等多种任务,具备“通用计算机”的雏形——这是它与早期专用计算设备(如差分机)的核心区别。

-

十进制与并行计算:ENIAC采用十进制运算(而非现代计算机的二进制),通过20个“累加器”存储数据,每个累加器可存储10位十进制数,它还支持并行计算:多个累加器可同时工作,处理不同数据,进一步提升效率。

-

输入输出创新:ENIAC的输入采用穿孔卡片(当时流行的数据存储介质),输出则通过穿孔卡片或电传打字机实现,实现了从“数据输入”到“结果输出”的全流程自动化。

与早期计算设备的对比:为何ENIAC是“第一台”?

为了更清晰地理解ENIAC的突破,以下将其与早期代表性计算设备进行对比:

| 设备名称 | 年份 | 发明者/国家 | 类型 | 动力源 | 运算速度 | 可编程性 | 电子化程度 | 备注 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 算盘 | 古代 | 中国 | 手动计算工具 | 人力 | 极慢 | 否 | 无 | 基础计数工具 |

| 差分机 | 1822年 | 英国(查尔斯·巴贝奇) | 机械计算装置 | 人力/蒸汽 | 慢(每小时几项) | 否 | 无 | 用于计算多项式,未建成 |

| 分析机 | 1837年 | 英国(查尔斯·巴贝奇) | 机械通用计算机 | 人力/蒸汽 | 慢 | 是(打孔卡) | 无 | 概念上现代计算机雏形 |

| Z3计算机 | 1941年 | 德国(康拉德·楚泽) | 机电式计算机 | 继电器/电机 | 每秒5-10次加法 | 部分可编程 | 部分机电 | 首台可编程自动控制计算机 |

| ABC计算机 | 1942年 | 美国(阿塔纳索夫&贝瑞) | 电子计算机(电子管+电容) | 电子管 | 每秒30次加法 | 有限可编程 | 部分电子 | 首台电子数字计算机,未实际应用 |

| ENIAC | 1945年 | 美国(莫奇利&埃克特) | 电子数字计算机 | 电子管 | 每秒5000次加法 | 可编程(需重新接线) | 全电子 | 公认第一台通用电子数字计算机 |

从表格可见,ENIAC并非“最早的计算设备”,却是“第一台通用电子数字计算机”:它比ABC(首台电子计算机)更早实际投入使用,比Z3(首台可编程计算机)运算速度快数百倍,且通过可重构设计实现了通用性——这正是其被国际计算机界(如IEEE、计算机历史博物馆)认定为“第一台计算机”的核心原因。

历史意义:从“计算工具”到“信息革命”的起点

ENIAC的诞生不仅是技术上的里程碑,更深刻影响了人类社会的进程:

它催生了现代计算机的核心架构,在ENIAC的研制过程中,数学家约翰·冯·诺依曼(John von Neumann)参与了讨论,他基于ENIAC的经验提出了“存储程序”概念(即程序指令与数据一同存储在内存中),这一概念成为“冯·诺依曼架构”的基础,1949年,基于该架构设计的EDVAC计算机诞生,首次实现了存储程序,标志着计算机从“专用计算工具”向“通用信息处理设备”的转变——现代计算机仍遵循这一架构。

它推动了计算机的商业化进程,ENIAC的研发团队(莫奇利、埃克特等)于1947年创立了埃克特-莫奇利计算机公司(EMCC),1951年推出了UNIVAC I(第一台批量生产的商用计算机),被美国人口统计局用于1950年人口普查,开启了计算机民用化的时代。

它奠定了信息时代的基石,ENIAC的出现让人类意识到:计算机不仅能“计算”,还能“处理信息”,这一认知直接推动了后续的半导体技术(晶体管取代电子管)、编程语言(从机器码到高级语言)、操作系统(管理计算机资源)的发展,为后来的个人电脑、互联网、人工智能等技术革命埋下了伏笔,可以说,没有ENIAC,就没有今天数字世界的繁荣。

相关问答FAQs

问题1:ENIAC和ABC计算机都被认为是早期的电子计算机,为什么ENIAC被公认为“世界上第一台计算机”,而ABC不是?

解答:虽然ABC(阿塔纳索夫-贝瑞计算机)比ENIAC更早(1942年完成)且使用了电子管技术,但它存在两大核心局限:一是非通用性,ABC专门为求解线性方程组设计,硬件固定后只能计算此类问题,无法通过编程改变任务;二是未实际应用,ABC完成后因战争被搁置,从未投入实际计算工作,相比之下,ENIAC是通用电子数字计算机,通过不同接线可实现弹道计算、核能模拟等多种任务,且于1945年成功测试并实际用于军方弹道计算,产生了实际价值,ENIAC的全电子化程度更高(运算部分完全依赖电子管,而非ABC的继电器),运算速度更快,根据“通用性”“电子化程度”“实际应用”等标准,国际计算机界普遍将ENIAC认定为第一台通用电子数字计算机。

问题2:ENIAC的诞生对现代计算机的发展有哪些具体影响?

解答:ENIAC的影响体现在技术、架构、产业和社会四个层面:

- 技术层面:它证明了电子管作为计算机核心元件的可行性,虽然电子管存在功耗大、易故障等问题,但其高速开关特性为计算机提供了前所未有的运算速度,直接推动了后续晶体管(1947年发明)、集成电路(1958年发明)等半导体技术的发展,使计算机体积不断缩小、功耗持续降低。

- 架构层面:ENIAC的研制催生了冯·诺依曼架构——冯·诺依曼提出的“存储程序”概念(程序与数据共存储内存),成为现代计算机的基础架构,无论是个人电脑、服务器还是手机,均遵循或改进自这一架构。

- 产业层面:ENIAC团队创立了第一家计算机公司(EMCC),开启了计算机商业化进程,1951年UNIVAC I的诞生标志着计算机从军事专用走向民用,直接催生了IBM、苹果等计算机巨头,推动了全球信息产业的发展。

- 社会层面:ENIAC的出现让人类意识到“信息处理”的潜力,它不仅是计算工具,更是信息处理的载体,这一认知为后来的互联网(信息传输)、大数据(信息存储与分析)、人工智能(信息智能处理)等技术革命奠定了思想和技术基础,开启了“信息时代”。