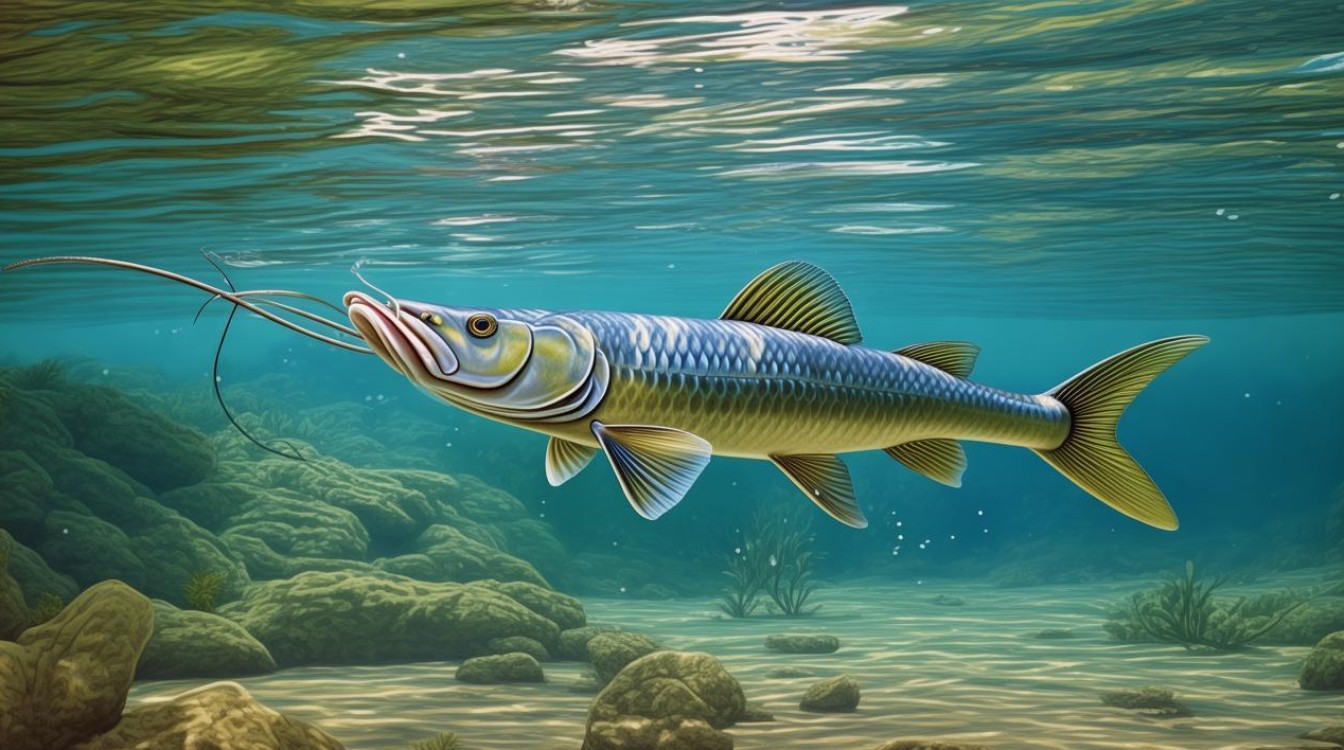

世界上的鲶鱼是鲶形目(Siluriformes)鱼类的统称,作为地球上最古老的鱼类类群之一,其历史可追溯至白垩纪,经过数亿年的演化,已发展成为种类繁多、分布广泛的一个类群,目前全球已发现的鲶鱼超过3000种,约占世界鱼类总数的10%,它们形态各异,从不足5厘米的微型种类到长达3米的巨型个体,遍布除南极洲外的几乎所有水域,从淡水河流、湖泊到近海海域,甚至部分种类能适应洞穴、深水等极端环境,展现出惊人的生态适应能力。

鲶鱼的分类与多样性

鲶形目鱼类分类复杂,下属36科、约400属,依据形态特征、生态习性等可分为多个类群,以下为部分主要科的代表种类及其特征:

| 科名 | 代表种类 | 分布区域 | 主要特征 |

|---|---|---|---|

| 鲶科(Siluridae) | 欧洲鲶(Silurus glanis) | 欧亚大陆淡水流域 | 体表无鳞,皮肤光滑,有2对须,大型肉食性鱼类,体长可达3米,重200公斤以上。 |

| 鲿科(Bagridae) | 黄颡鱼(Pelteobagrus fulvidraco) | 亚洲淡水流域 | 体表光滑,有4对须,头部扁平,体色黄褐,小型底栖鱼类,适应性强。 |

| 海鲶科(Ariidae) | 海鲶(Arius thalassinus) | 全球热带、亚热带海域 | 体型纺锤形,有脂鳍,鳃盖棘发达,能适应海水与半咸水,部分种类具洄游习性。 |

| 电鲶科(Malapteruridae) | 电鲶(Malapterurus electricus) | 非洲尼罗河流域、刚果河流域 | 具发电器官,能产生300-500伏电压用于捕食和防御,体表光滑,无背鳍。 |

| 寄生鲶科(Trichomycteridae) | 寄生鲶(Vandellia cirrhosa) | 南美亚马逊流域 | 体型微小(不足10厘米),体表透明,以寄生泌尿系统为生,罕见但具生态特殊性。 |

| 美鲶科(Loricariidae) | 清道夫(Hypostomus plecostomus) | 南美淡水流域 | 体表覆盖硬质骨板,口器呈吸盘状,以藻类和有机碎屑为食,常见观赏鱼。 |

鲶鱼的生态适应性与分布

鲶鱼的成功源于其强大的生态适应性,在形态上,多数种类体表无鳞或鳞片退化,由黏液腺分泌黏液减少摩擦,适应底层淤泥环境;部分种类(如美鲶科)进化出骨板或棘刺,抵御天敌,触须发达(通常2-4对),味蕾和触觉感受器高度集中,能在浑浊水域感知猎物。

在分布上,鲶鱼几乎占据所有淡水生境:非洲的尼罗河有巨滑舌鲶(Gymnarchus niloticus,虽非鲶形目,但常与之混淆),亚洲的湄公河分布着湄公河巨鲶(Pangasianodon gigas,世界最大淡水鱼之一),欧洲的多瑙河以欧洲鲶著称,北美洲的密西西比河则有叉尾鲶(Ictalurus punctatus,重要食用鱼),海水鲶鱼主要分布于热带海域,如海鲶科鱼类在河口和近海形成重要渔业资源,部分种类演化出洞穴适应能力,如盲鲶(Astyanax mexicanus),眼睛退化,依赖侧线系统感知水流。

鲶鱼与人类的关系

鲶鱼与人类生活密切相关,兼具经济价值、生态价值和文化意义。

经济价值:全球范围内,鲶鱼是重要的食用鱼类,如斑点叉尾鮰(Ictalurus punctatus)在美国年产量超30万吨,欧洲鲶、亚洲大口鲶(Silurus meridionalis)等广泛养殖,部分种类(如清道夫)因清理藻类的能力,成为观赏鱼市场的热门。

生态价值:作为生态系统的“分解者”和“清道夫”,多数鲶鱼摄食腐殖质、有机碎屑和小型生物,加速物质循环;肉食性种类(如巨鲶)控制中小型鱼类数量,维持群落平衡,在热带河流中,鲶鱼是食物链的重要环节,支撑着水鸟、哺乳动物等类群的生存。

潜在威胁:部分鲶鱼因适应性强、繁殖力高,成为入侵物种,清道夫在北美、澳大利亚野外大量繁殖,争夺本土鱼类资源;欧洲鲶引入亚洲水域后,捕食本土鱼类,破坏生态平衡,寄生鲶虽罕见,但因寄生特性常引发公众恐惧,其实仅极少数种类会主动攻击人类。

相关问答FAQs

Q1:为什么大多数鲶鱼体表没有鳞片?

A:鲶鱼所属的鲶形目鱼类多为底层或穴居生活,无鳞或鳞片退化是长期适应的结果,皮肤裸露可减少与淤泥、岩石的摩擦,同时黏液腺分泌的黏液能形成保护层,防止病原体入侵和水分流失,部分种类(如美鲶科)则以骨板替代鳞片,提供额外保护,少数鲶鱼(如海鲶科)保留鳞片,可能与海洋环境有关,鳞片能减少渗透压变化的影响。

Q2:世界上最大的鲶鱼是什么?有多大?

A:现存最大的鲶鱼是欧洲巨鲶(Silurus glanis),分布于欧洲东部和中部的大型河流,体长可达3米,体重超过200公斤,是淡水鱼类中的“巨无霸”,历史上记录的最大个体为2.78米,重约250公斤,而在海洋中,深水海鲶(Arius dussumieri)体长可达1.5米,但体型远小于淡水巨鲶,已灭绝的巨鲶(如Titanoglanis,白垩纪时期)体型更大,化石显示其体长可能超过5米,但因环境变化而灭绝。