世界上青蛙作为两栖动物中最具代表性的类群,广泛分布于除南极洲外的全球各大洲,从热带雨林到温带湿地,从高原溪流到沙漠绿洲,几乎涵盖了所有淡水生态系统及邻近的陆地环境,它们形态多样、生态位独特,在自然界中扮演着不可或缺的角色,同时也面临着日益严峻的生存挑战,全球已知的青蛙种类超过7000种,约占两栖动物总种数的88%,是生物多样性的重要组成部分。

种类与分布:从雨林到荒漠的广泛适应

青蛙的分布格局受气候、水文和植被等因素深刻影响,热带地区,尤其是南美洲亚马逊流域、东南亚热带雨林及非洲刚果盆地,是全球青蛙多样性最高的区域,这些地区已知种类占全球总量的60%以上,仅厄瓜多尔一处地区的蛙类种数就超过300种,而整个非洲大陆的蛙类种数约1000种,温带地区则以欧亚大陆和北美洲为主,种类相对较少,但生态适应性强,如欧洲的林蛙(Rana temporaria)能适应寒冷气候,冬季会进入冬眠。

澳大利亚和大洋洲的蛙类具有独特的演化历史,如澳洲的树蛙(Litoria属)多树栖,趾端有吸盘,适应树栖生活;而新几内亚岛的华莱士飞蛙(Rhacophorus nigropalmatus)甚至能在空中滑翔,利用蹼膜在树冠间移动,即使在极端环境如沙漠,也存在特化的蛙类,如澳大利亚的沙漠蛙(Neobatrachus spp.),能利用后足挖掘洞穴,在干旱季节进入夏眠,仅靠皮肤吸收少量水分维持生命。

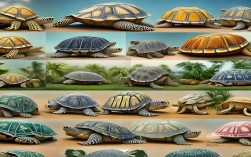

以下为全球各大洲青蛙种类及代表物种概览:

| 大洲 | 已知种类数量(约) | 代表物种 | 主要分布区域 |

|---|---|---|---|

| 南美洲 | 2500+ | 箭毒蛙(Dendrobatidae) | 亚马逊雨林、安第斯山脉 |

| 亚洲 | 1800+ | 虎纹蛙(Hoplobatrachus rugulosus) | 东南亚、南亚湿地 |

| 非洲 | 1000+ | 非洲巨蛙(Conraua goliath) | 中非热带雨林溪流 |

| 北美洲 | 800+ | 美洲牛蛙(Lithobates catesbeianus) | 美国、加拿大淡水水域 |

| 欧洲 | 100+ | 欧洲林蛙(Rana temporaria) | 温带森林、草原 |

| 大洋洲 | 400+ | 华莱士飞蛙(Rhacophorus nigropalmatus) | 新几内亚、澳大利亚北部 |

生态功能:食物链中的“多面手”

青蛙在生态系统中扮演着多重关键角色,作为捕食者,它们主要以昆虫、蠕虫、蜗牛等无脊椎动物为食,能有效控制害虫数量,一只成年青蛙每天可捕食50-100只昆虫,在农田生态系统中,青蛙的存在可减少农药使用,维持生态平衡,作为被捕食者,青蛙是鸟类、蛇类、哺乳动物(如浣熊、刺猬)和鱼类的重要食物来源,连接着低级生产者和高级消费者,促进能量流动。

部分蛙类还具有特殊的生态功能,一些树蛙以花蜜和花粉为食,在取食过程中帮助植物传粉;某些陆栖蛙类通过取食腐殖质参与物质循环;而水栖蛙类的卵和蝌蚪则是水生生态系统中的初级消费者,为鱼类等提供食物,更独特的是,许多蛙类的皮肤能分泌生物活性物质,如箭毒蛙的皮肤毒素(生物碱)可抵御天敌,其中部分毒素已被现代医学用于研发镇痛剂、抗生素等药物,具有重要的科研和药用价值。

面临的威胁:栖息地丧失与全球危机

尽管青蛙种类繁多,但全球蛙类种群正以惊人速度衰退,IUCN红色名录显示,超过40%的蛙类物种面临濒危或极危威胁,主要原因包括:

栖息地丧失与破碎化

这是导致蛙类濒危的首要因素,森林砍伐、湿地填埋、城市扩张等活动直接破坏了青蛙的繁殖地和栖息地,东南亚热带雨林的砍伐使大量树蛙失去树冠栖息地;农业开垦导致湿地干涸,使两栖动物无法完成繁殖,栖息地破碎化还阻碍了青蛙的迁移和基因交流,导致小种群近亲繁殖,降低适应能力。

环境污染

农药、化肥、工业废水中的化学物质通过水源进入青蛙体内,干扰其内分泌系统,导致发育畸形(如多腿、无眼),重金属(如汞、铅)会在青蛙体内积累,影响其神经和免疫系统,酸雨会降低水体pH值,破坏蛙卵和蝌蚪的渗透压调节能力,导致死亡率上升。

气候变化

全球变暖改变了青蛙的繁殖周期和栖息地温度,许多蛙类的繁殖依赖特定的水温,温度异常会导致蝌蚪发育停滞或畸形,极端天气事件(如干旱、洪水)会直接摧毁繁殖地,而海平面上升则威胁着沿海低地蛙类的生存,更严重的是,气候变化加剧了壶菌病(chytridiomycosis)的传播,由壶菌(Batrachochytrium dendrobatidis)引起的真菌感染,能破坏青蛙的皮肤,导致电解质失衡和死亡,已造成全球范围内数百种蛙类灭绝。

外来物种入侵与过度捕捉

人类活动引入的外来捕食者(如食蚊鱼、螃蟹)会捕食蛙卵和蝌蚪;而部分作为宠物贸易或食材的蛙类被过度捕捉,导致野外种群数量锐减,美洲牛蛙因其体型大、肉质被引入多个国家,却因捕食本土蛙类成为入侵物种,威胁当地生物多样性。

保护现状:全球行动与未来希望

面对蛙类生存危机,国际社会和各国政府已采取多种保护措施,建立自然保护区是核心手段,通过保护关键栖息地(如湿地、热带雨林)为蛙类提供生存空间,截至2023年,全球已建立超过20万个自然保护区,覆盖了约17%的陆地和内陆水域,为蛙类提供了重要庇护。

人工繁殖和野外放归项目也取得一定成效,美国圣地亚哥动物园通过人工繁殖拯救了加州红腿蛙(Rana draytonii)等濒危物种;澳大利亚针对壶菌病建立了“两栖 Ark”计划,通过人工繁育种群并在无菌环境中饲养,为野外种群重建提供可能,法律保护(如《濒危野生动植物种国际贸易公约》禁止濒危蛙类贸易)、公众教育(减少农药使用、保护湿地)以及科研监测(开发壶菌疫苗、追踪气候变化影响)等措施也在持续推进。

相关问答FAQs

Q1:世界上最大的青蛙和最小的青蛙分别是什么?

A1:世界上最大的青蛙是非洲巨蛙(Conraua goliath),体长可达32厘米,体重超过3公斤,主要栖息于西非热带雨林的急流中,以昆虫、小鱼和蛙类为食,最小的青蛙是巴布亚新几内亚的阿马娃侏儒蛙(Paedophryne amauensis),体长仅7.7毫米,比一枚硬币还小,生活于森林落叶层中,以小型无脊椎动物为食。

Q2:为什么青蛙被称为“环境指示生物”?

A2:青蛙的皮肤薄且湿润,对环境变化高度敏感,污染物、气候变化、疾病等因素会直接影响其皮肤渗透调节和生理功能,当水体或土壤中存在有害物质时,青蛙会最先出现畸形、数量下降甚至死亡等反应,因此其种群健康状况能直接反映生态系统的环境质量,类似于“生态晴雨表”。