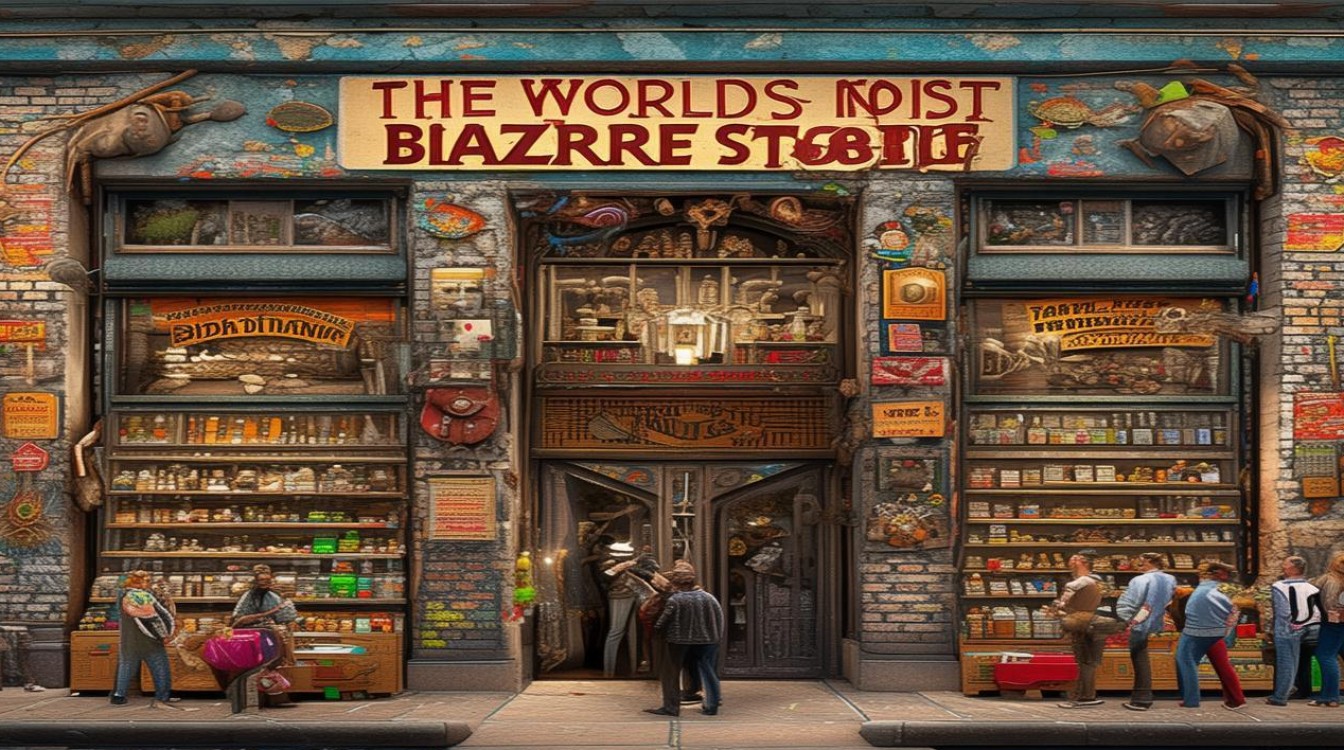

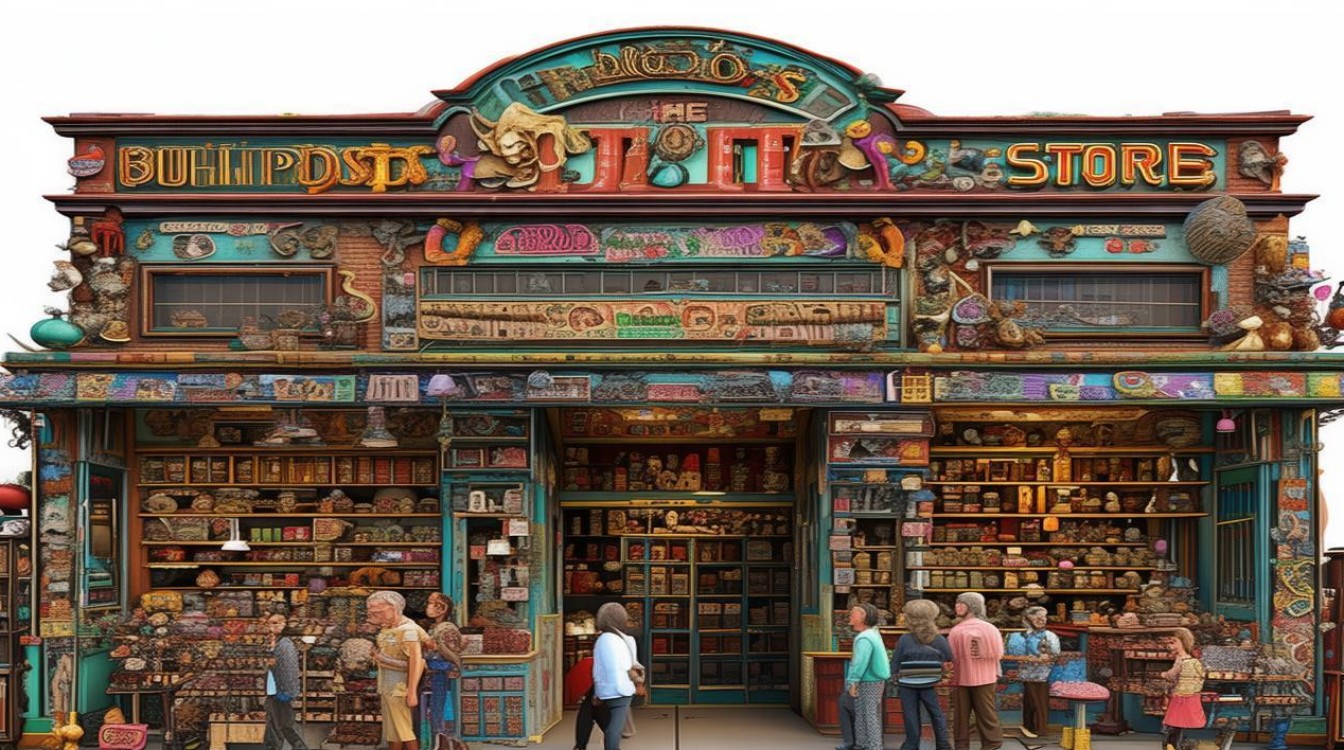

在这个追求个性的时代,总有一些店铺跳出常规框架,用天马行空的创意和颠覆认知的体验,成为城市里的“另类地标”,它们或许不售卖实用商品,却用独特的方式满足着人们的好奇心、情感需求,甚至是对世界的另类探索,这些“世界上最奇葩的店”,就像散落在人间的小型博物馆,收藏着人类想象力的边界,吸引着无数“猎奇者”推开那扇与众不同的大门。

能“吃下去的奇趣”:东京昆虫料理馆

日本东京的“昆虫料理馆”绝对是“重口味爱好者的天堂”,店铺不足20平方米,装修却像进了热带雨林——墙上挂着巨大的昆虫标本,玻璃柜里陈列着用蚂蚁、蟋蟀、蝎子制成的“零食”,菜单上更是写着“巧克力 coated 蟋蟀”“蜂蜜蚂蚁饼干”“炸竹虫串”等令人咋舌的菜品,老板是一位昆虫爱好者,坚信昆虫是未来“环保蛋白质的重要来源”,因此特意从东南亚进口新鲜昆虫,搭配日式、西式酱料,让“吃虫”变成一场“冒险体验”。

据常客说,初次尝试时需要鼓足勇气,但咬下去才发现:蟋蟀脆如薯片,蚂蚁带着柠檬的酸香,蝎子则像炸虾般鲜香酥脆,店铺还提供“昆虫料理挑战赛”,10分钟内吃完100只炸蟋蟀就能免单,不少年轻人专程来打卡,挑战成功后举着“昆虫勇士证书”拍照发社交媒体,让这里成了“网红打卡地”,也有顾客表示“心理门槛太高”,吃第一口时“全程闭眼,全程干呕”,直言“这体验比食物本身更难忘”。

会“哭出来的治愈”:伦敦哭泣咖啡馆

如果说东京的店铺挑战的是“味觉极限”,那么伦敦的“哭泣咖啡馆”则直击“情感软肋”,这家隐藏在街角的咖啡馆,没有明亮的灯光,没有欢快的音乐,只有昏暗的灯光、柔软的沙发和纸巾堆满的桌子,老板是一位心理学爱好者,发现现代人“压力大却不敢哭”,于是打造了这个“可以尽情流泪的空间”。

进店后,顾客会收到一张“情绪问卷”,可以选择“委屈型”“压力型”“思念型”等哭泣主题,服务员会根据主题推荐“治愈饮品”——暖心热可可”(加双倍棉花糖,象征“被拥抱”)、“微苦柠檬茶”(象征“先苦后甜”),最特别的是“哭泣服务”:如果顾客不好意思自己哭,可以请“哭泣陪伴师”坐在对面,默默递纸巾,轻声说“想哭就哭吧,这里没有嘲笑”。

有人说这里是“情绪的垃圾场”,把眼泪倒空后反而轻松;也有人觉得“哭不出来有点尴尬”,但离开时总会带走一张手写卡片:“眼泪是情绪的雨水,下过天就会晴。”这里成了伦敦打工人的“秘密基地”,周末常有人排队等位,只为“找个地方好好哭一场”。

模拟“终结的思考”:墨西哥“死亡体验馆”

墨西哥的“死亡体验馆”则用最极致的方式,让人直面生命的意义,这家店铺的外观像一座小型教堂,进门后需要先换上“寿衣”,在“生命倒计时钟”前写下自己的“遗憾清单”,然后进入“模拟死亡”房间——房间漆黑一片,只有呼吸声和心跳声,耳边会响起“你还有24小时”“你还有1小时”的倒计时提示,直到灯光亮起,工作人员递上一封“遗书”,写着“人生没有彩排,珍惜当下”。

创始人是一位殡葬业从业者,他说:“墨西哥人喜欢用派对庆祝死亡,但很少有人真正思考‘死亡’,我想让人们提前‘死’一次,才会更懂‘活’。”体验过的人说:“刚开始觉得害怕,后来倒计时声响起时,突然想起很多没做的事,眼泪就流下来了。”店铺还提供“葬礼策划服务”,帮助人们提前规划自己的葬礼,甚至可以录制“给未来自己的视频”,由店员在“死亡日期”后寄出,虽然主题沉重,但这里成了墨西哥的“人生课堂”,不少年轻人专程来“体验死亡”,只为更认真地活。

告别“过往的仪式”:台北“分手主题餐厅”

爱情有甜蜜,也有离别,台北的“分手主题餐厅”就为“告别”提供了一场仪式感,餐厅装修成“半空教室”的样子,墙上贴着“分手证书”“前任留言板”,菜单上的菜名全是“扎心款”——“断肠面”(汤底是辣味,象征“心碎的痛”)、“忘情水”(特调柠檬水,加大量冰,象征“冷却感情”)、“单身快乐饼”(巧克力味,中间夹着开心果,象征“重新开始”)。

最特别的是“分手流程”:顾客需要先和“前任”面对面坐下,填写“分手原因问卷”(可以匿名),然后服务员会端上“断肠面”,等双方吃完,再一起撕掉“合照”(餐厅提供打印服务),最后共同举杯说“单身快乐”,如果不好意思当面分手,还可以选择“代分手服务”——由服务员扮演“分手信使”,把写好的分手信和“忘情水”送到对方手中。

有人说“在这里分手,至少不会吵架”,因为“仪式感让告别变得体面”;也有人觉得“太刻意了,真正的分手哪有这么复杂”,但不可否认,这里成了台北年轻人的“情感出口”,有人在这里和平分手,有人来纪念“逝去的爱情”,甚至有人带着新伴侣来打卡,笑着说“看看我们现在的多幸福”。

奇葩店铺的“共性”与“意义”

这些奇葩店铺虽然主题各异,却藏着共通的逻辑:它们不满足于“卖商品”,而是“卖体验”“卖情绪”“卖思考”,从味觉到情感,从生命到爱情,它们用“奇葩”的外壳,包裹着对人性需求的深度洞察——人们需要的从来不只是“吃饱穿暖”,更是“被看见”“被理解”“被治愈”,就像一位奇葩店铺老板说的:“我们卖的不是‘奇葩’,是‘人间的另一种可能’。”

相关问答FAQs

Q1:这些奇葩店铺的生意真的好吗?会有人来吗?

A1:其实很多奇葩店铺的“生意逻辑”和传统店铺不同,它们更依赖“话题传播”和“情感共鸣”,比如东京的昆虫料理馆,靠“挑战赛”和社交媒体打卡吸引年轻人,虽然客单价高(人均约5000日元),但回头客和传播效应让客流稳定;伦敦的哭泣咖啡馆则靠“情绪价值”积累口碑,很多顾客是“回头客”,甚至成为会员,也有奇葩店铺因为“过于小众”而倒闭,比如曾有一家“睡眠体验馆”,让顾客睡在“棺材形状的床”上,因过于恐怖而无人问津,奇葩店铺的“生命力”在于能否精准抓住目标客群的需求——有人为“猎奇”买单,有人为“情感”买单,只要能戳中痛点,就不怕没生意。

Q2:如果想开一家奇葩店铺,最需要准备什么?

A2:开奇葩店铺,“创意”只是起点,更重要的是“落地能力”,要明确“核心体验”——是想挑战感官,还是治愈情绪?比如想开“分手餐厅”,就要思考“分手仪式”的每个细节(菜名、流程、环境)能否让顾客感受到“真诚”,而不是“作秀”,要考虑“合规性”,比如涉及食品的店铺,必须办理卫生许可证;涉及心理服务的店铺,可能需要专业资质,也是最重要的,是“目标客群定位”——奇葩店铺不是“给所有人看的”,要找到“懂你的人”,死亡体验馆”的客群可能是“对生命有思考的年轻人”,而不是“追求刺激的游客”,营销也很关键,社交媒体传播、KOL打卡、线下活动,都是吸引“同好”的好方法,奇葩店铺的“奇葩”要“有温度”“有意义”,才能从“一时猎奇”变成“长久陪伴”。