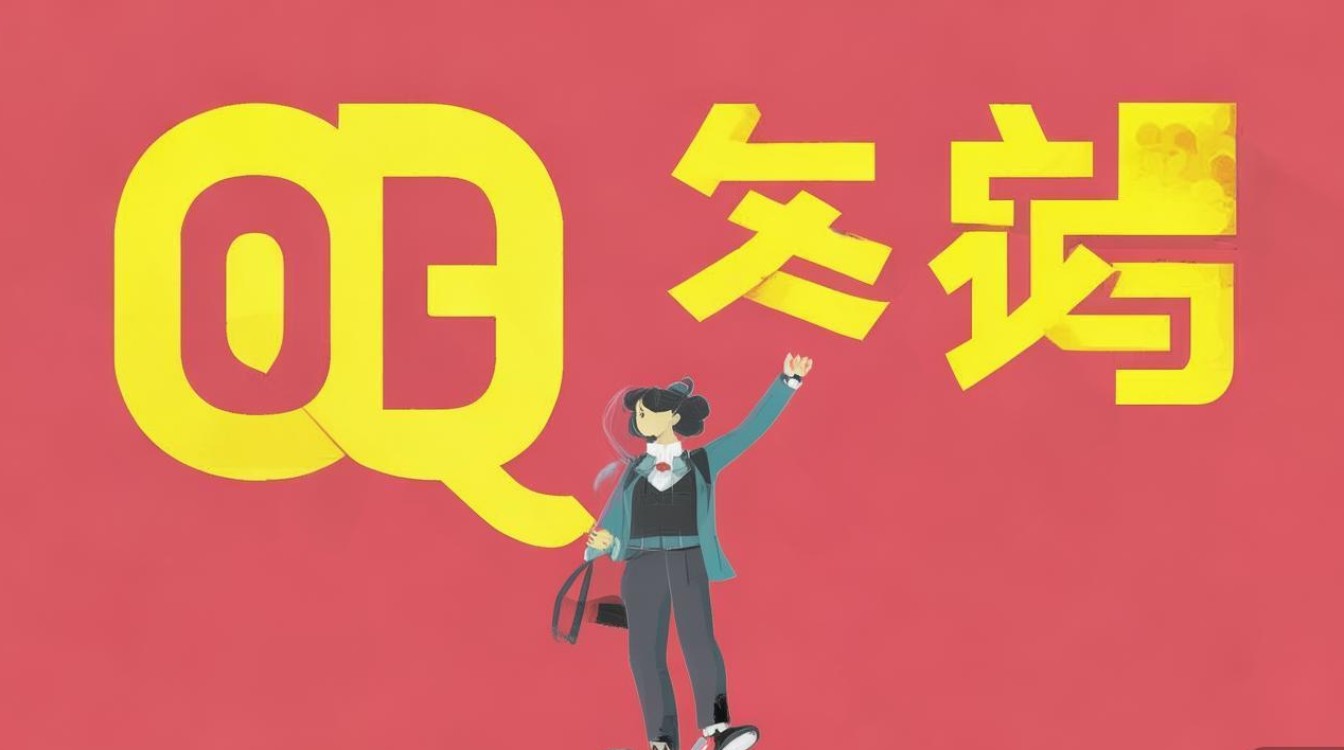

在互联网的早期阶段,QQ凭借其即时通讯和社群功能,成为各类兴趣爱好者聚集的重要平台,灵异事件”相关的QQ群尤为特殊,这类群体以探讨超自然现象、分享灵异经历为核心,既折射出人们对未知世界的好奇与恐惧,也形成了独特的线上文化生态。

灵异QQ群的形成与灵异文化的流行密不可分,从上世纪90年代末开始,网络小说(如《鬼吹灯》《盗墓笔记》)、影视剧(如《聊斋》《僵尸先生》)的兴起,让灵异话题逐渐从小众走向大众,年轻人对超自然现象既有天然的猎奇心理,也有对“刺激感”的追求,而QQ群的私密性和即时性恰好满足了这种需求——成员可以匿名或化名分享经历,避免线下讨论的尴尬,同时通过文字、语音、图片等形式,构建出一个沉浸式的“灵异交流空间”,这类群的规模不一,小则几十人,大则上千人,通常以地域(如“北京灵异事件交流群”)、主题(如“校园怪谈分享群”“民俗灵异研究群”)或亲历者类型(如“灵异经历倾诉群”)为分类标准。 呈现出鲜明的“故事化”特征,成员分享的“灵异经历”是核心话题,涵盖范围极广:从个人独处时遇到的“灵异事件”(如半夜听到异响、看到不明黑影),到家族或长辈口耳相传的“老辈故事”(如祖坟怪事、托梦显灵);从都市生活中的“现代怪谈”(如酒店诡异经历、电梯故障时的异常感知),到地方民俗中的“传统灵异”(如“鬼打墙”“水鬼传说”),这些故事往往细节丰富,注重氛围营造,凌晨加班时,办公室突然断电,键盘上多了一串不属于我的指纹”“租房时总在半夜听到楼上有弹珠声,结果楼上空无一人”,为了增强真实感,成员还会附上“证据”,如模糊的照片、奇怪的录音片段,甚至用语音模仿当时的异响,引发群内讨论,除了个人经历,群内也会转发网络上的灵异事件(如社会新闻中的“离奇死亡”案例)、解读古籍中的灵异记载(如《搜神记》《子不语》),或是探讨科学无法解释的现象(如“人体自燃”“时空扭曲”)。

群内氛围通常在“神秘”与“理性”之间摇摆,深夜是这类群的高活跃时段,成员们放下白天的身份,用“探险家”“通灵者”“怀疑论者”等标签互动,分享故事时,有人会刻意营造紧张感,用“接下来我要说的这件事,连我爸妈都不信”作为开场白;有人则倾向于理性分析,从心理学(如“暗示效应”“幻觉”)、环境学(如“次声波”“电磁场异常”)角度解释现象,形成“ believers ”与“ skeptics ”的辩论,当有人分享“鬼压床”经历时,老成员可能会科普“睡眠瘫痪症”的科学原理,同时也会尊重对方的感受,表示“虽然能用科学解释,但那种恐惧感是真实的”,这种氛围让群内既有“讲故事”的刺激,也有“找答案”的深度,吸引不同需求的人加入。

成员构成复杂多元,大致可分为四类,第一类是“亲历者”,他们曾有过真实的灵异体验,加入群是为了寻找共鸣、验证自己的经历是否“正常”,这类成员往往在分享时情绪激动,细节描述具体,是群内故事的主要来源,第二类是“爱好者”,他们对灵异文化充满兴趣,但缺乏亲身经历,加入群是为了“听故事”“找刺激”,这类成员通常是互动最活跃的,会不断追问细节、发表评论,第三类是“研究者”,可能是民俗学、心理学专业的学生或爱好者,他们关注灵异现象背后的文化心理成因,会在群内分享学术观点,引导理性讨论,第四类是“猎奇者”,他们纯粹是为了满足好奇心,甚至可能编造虚假故事博取关注,这类成员容易引发群内矛盾,通常会被管理员限制发言,为了维持秩序,多数灵异QQ群会制定群规,如“禁止人身攻击”“编造故事需标注‘虚构’”“禁止传播封建迷信”等,但实际执行中仍存在难度,尤其是对匿名成员的管理。

线下活动是灵异QQ群的延伸,但也伴随着风险,部分活跃群组会组织“探灵活动”,如前往废弃医院、凶宅、古墓等“灵异地点”,通过拍照、录像记录“异常现象”,这类活动最初是出于兴趣,但逐渐演变成一种“冒险游戏”,甚至有人将其制作成短视频在网络上传播,探灵活动存在诸多安全隐患:废弃建筑可能存在结构风险(如坍塌、触电),夜间活动易遭遇意外(如迷路、被野生动物攻击),部分地点涉及私人 property 或禁止进入的区域,可能引发法律纠纷,过度沉迷灵异内容也可能对部分成员的心理健康造成影响,如产生焦虑、恐惧情绪,甚至出现“被害妄想”,一些负责任的群组会在组织活动前强调“安全第一”,并提醒成员“理性对待灵异,切勿沉迷”。

从社会心理角度看,灵异QQ群的流行反映了现代人对“确定性”的渴望与“未知性”的恐惧,在快节奏的现代社会,人们面临着学业、工作、生活等多重压力,灵异故事提供了一种“情绪出口”——通过分享和探讨,将内心的恐惧外化,获得群体支持,灵异话题也满足了人们对“超越现实”的想象,在虚拟空间中,人们可以暂时摆脱现实规则的束缚,体验“刺激”与“神秘”,这种心理需求与互联网的传播特性结合,催生了灵异QQ群这类特殊的线上社群。

尽管灵异QQ群充满了神秘色彩,但其本质仍是基于兴趣的线上交流空间,成员们在分享故事、探讨现象的过程中,不仅满足了好奇心,也构建了一种独特的社群认同感,无论是“亲历者”的倾诉,还是“爱好者”的猎奇,都需要保持理性——对灵异现象保持敬畏,但不盲从;对科学知识保持信任,但不否定个人体验,毕竟,人类对未知的探索从未停止,而灵异QQ群只是这场探索中的一个缩影,它既承载着人们对世界的疑问,也折射出人性的复杂与多元。

灵异QQ群常见话题类型及示例

| 话题类型 | 特点 | |

|---|---|---|

| 亲身经历类 | “租房时总在凌晨3点听到楼上有弹珠声,查监控发现楼上空无一人” | 细节丰富,强调真实感,常伴随情绪描述(如“当时吓得浑身发抖”) |

| 都市传说类 | “某高校宿舍楼‘自杀女生’的传说,说晚上10点后独自经过走廊会看到白影” | 与地域、校园相关,具有传播性,不同版本细节可能存在差异 |

| 民俗文化类 | “农村‘做道场’时,师傅突然对着空气作揖,说‘来了位不速之客’” | 结合传统民俗,注重文化背景,可能包含方言或专业术语(如“煞”“冲撞”) |

| 科学探讨类 | “‘鬼压床’其实是睡眠瘫痪症,大脑清醒但身体无法动弹,可能与压力有关” | 引用科学原理解释现象,语言客观,常与灵异观点形成辩论 |

| 灵异地点打卡类 | “推荐一个废弃工厂,据说以前有工人死在里面,现在晚上还能听到机器声” | 提供具体地点信息,吸引探灵爱好者,可能包含照片或坐标 |

相关问答FAQs

Q:加入灵异QQ群需要注意什么?

A:保护个人隐私是首要原则,避免在群内透露真实姓名、住址、联系方式等敏感信息,尤其是涉及个人经历时,可使用化名或模糊细节,保持理性判断,对群内分享的“灵异经历”不盲从、不传播,学会辨别信息真伪,避免被虚假故事误导,遵守群规,尊重他人观点,不参与人身攻击或恶意编造故事,维护群内交流秩序,注意心理健康,若感到焦虑或恐惧,可暂时退出群聊或减少浏览频率,必要时寻求专业心理帮助。

Q:灵异QQ群中的“亲身经历”可信吗?

A:灵异QQ群中的“亲身经历”多为个人主观叙述,其可信度需结合多方面因素判断,部分成员可能基于真实感受分享,但由于记忆偏差、环境暗示或心理作用,细节描述可能存在夸大或失真;也不排除有人为博取关注而编造虚假故事,这类内容往往情节夸张、缺乏逻辑,且无法提供可验证的证据,对待“亲身经历”应保持审慎态度,既不轻易否定他人的感受,也不盲目相信超自然解释,可尝试从科学、心理学等角度理性分析,或关注是否有其他客观证据(如监控录像、第三方见证)支持。