灵异事件,在人类文明史上始终带着一层神秘的面纱,它源于人们对未知世界的敬畏,对生死边界的追问,然而在当代社会,灵异事件早已超越了单纯的“神秘现象”,逐渐演变为一种独特的娱乐形态,渗透进影视、综艺、游戏、直播等各个领域,成为大众消费文化的一部分,这种从“恐惧”到“娱乐”的转变,既折射出社会心理的变化,也体现了文化工业对神秘元素的巧妙转化。

影视作品是灵异娱乐化最典型的载体,早期的恐怖片多以纯粹的惊吓为目的,通过血腥画面、诡异音效营造压抑氛围,让观众在生理上感受到恐惧,但如今的灵异题材影视,往往在恐怖与娱乐之间找到平衡点,甚至加入喜剧、悬疑等元素,消解了纯粹的恐惧,比如国产剧《灵魂摆渡》,将灵异故事与人间温情结合,每个单元剧都通过鬼魂的视角探讨人性善恶,既有超自然元素的悬念,又有现实情感的共鸣,让观众在“毛骨悚然”的同时又被故事打动,再如网剧《传闻中的陈芊芊》,虽然以轻喜剧为主,但“穿越到灵异剧本世界”的设定,巧妙地调侃了传统灵异题材的套路,反而让观众在熟悉与陌生之间获得新鲜感,而日本恐怖电影《咒怨》系列则走极致路线,通过“贞子”等经典IP打造了跨时代的恐怖符号,其恐怖场景成为大众模仿、讨论的素材,甚至衍生出“鬼片吐槽”“灵异梗”等二次创作,恐怖在这里不再是需要逃避的情绪,反而成了可供消费的文化符号。

综艺领域对灵异元素的运用,则更侧重于“体验式娱乐”,近年来,多档“灵异主题”综艺涌现,如《明星大侦探》的“恐怖童谣”案、《密室大逃脱》的“恐怖医院”主题,这些节目并非真正宣扬迷信,而是通过剧本杀、实景密室的形式,让嘉宾(观众)在安全的环境中“扮演”灵异事件的参与者,通过解谜、推理揭开谜底,观众在观看时,既能在灯光音效的营造下感受到一丝紧张,又因嘉宾的搞笑反应、剧情的反转而发笑,恐惧被转化为娱乐的“调味剂”,更有甚者,一些户外探险类综艺会探访“闹鬼”地点,通过科学仪器检测、历史考据等方式“解构”灵异事件,既满足了观众对未知的好奇,又用理性思维消解了恐惧,实现了“娱乐+科普”的双重效果。

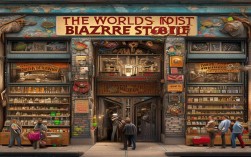

游戏和直播则进一步拓展了灵异娱乐的互动性,在游戏领域,恐怖游戏如《逃生》《寂静岭》系列,通过第一视角的沉浸式体验,让玩家主动探索灵异场景,面对突如其来的惊吓,这种“可控的恐惧”成为吸引玩家的核心要素,玩家在游戏中战胜“鬼怪”、解开谜题的过程,既获得了成就感,也释放了现实中的压力,而直播平台上,“灵异主播”更是将娱乐化推向极致——他们或是在“凶宅”直播,用夸张的表演和音效营造恐怖氛围;或是讲述民间灵异故事,配合特效和互动弹幕,让观众在“胆战心惊”中获得参与感,这类内容本质上是一种“剧本化表演”,主播们深谙观众心理,用“真假难辨”的叙事技巧,让观众在“信与不信”之间游走,最终将恐惧转化为娱乐的谈资。

灵异事件能从“神秘现象”转变为“娱乐内容”,背后是复杂的社会心理机制,从心理学角度看,人类对“恐惧”有一种本能的“趋近-回避”冲突:既害怕危险,又渴望体验刺激,灵异娱乐恰好提供了这种“安全刺激”——观众知道内容是虚构的,可以在可控的环境中体验恐惧,同时通过笑声、吐槽等行为消解负面情绪,这种“兴奋转移”过程能带来愉悦感,从社会文化角度看,现代社会的快节奏生活让人们面临巨大压力,灵异娱乐作为一种“安全阀”,让人们暂时脱离现实,进入充满想象力的世界,获得情感释放,社交媒体的传播也放大了灵异娱乐的影响力,一个灵异梗、一段恐怖片段能在短时间内引发大量讨论和二次创作,形成“娱乐病毒式传播”。

不同娱乐形式中的灵异元素各有侧重,但其核心都是对“恐惧”的驯化,影视用故事赋予灵异情感温度,综艺用互动消解恐惧的严肃性,游戏用参与感满足探索欲,直播用即时性增强代入感,这些形式共同构建了一个“灵异娱乐生态”,让原本令人敬畏的神秘现象,变成了大众可以轻松消费的文化产品。

灵异娱乐的普及也引发了一些争议,有人认为过度渲染灵异元素可能导致青少年对超自然现象产生误解,或引发不必要的恐慌,但事实上,成熟的灵异娱乐内容往往带有明确的“虚构”标签,并通过理性引导(如科学解释、正能量结局)传递正确的价值观,正如恐怖电影大师希区柯克所说:“恐惧的本质是期待,而非恐惧本身。”灵异娱乐的魅力,正在于它巧妙地利用了人类的期待心理,将未知的恐惧转化为一场安全、有趣的文化体验。

相关问答FAQs

Q1:灵异娱乐内容是否会导致观众,尤其是青少年,产生迷信心理?

A1:通常不会,成熟的灵异娱乐内容会通过明确的虚构设定、科学解释或正能量导向,区分“故事”与“现实”,许多灵异综艺会在结尾说明“剧情为剧本创作”,游戏也会在开场提示“纯属虚构”,青少年在接触这类内容时,若能辅以家长或学校的引导,理解其娱乐本质,反而能培养理性思维,将灵异故事视为想象力的产物而非现实信仰,关键在于内容的边界感和传播的负责任态度,而非灵异元素本身。

Q2:为什么很多人明知灵异事件是假的,还是会感到恐惧并沉迷相关娱乐?

A2:这源于人类的“恐惧美学”心理,明知内容虚构,但灯光、音效、剧情营造的氛围仍能激活大脑的“恐惧回路”,分泌肾上腺素,这种生理上的紧张感会被大脑解读为“刺激”,恐惧后的情绪释放(如笑声、吐槽)能带来愉悦感,形成“紧张-放松”的循环,灵异娱乐满足了人们对未知的好奇心和社交需求——和朋友一起看恐怖片、讨论灵异梗,既能增进互动,又能通过“共同体验恐惧”获得归属感,这种心理驱动让人即使明知是假,也乐在其中。