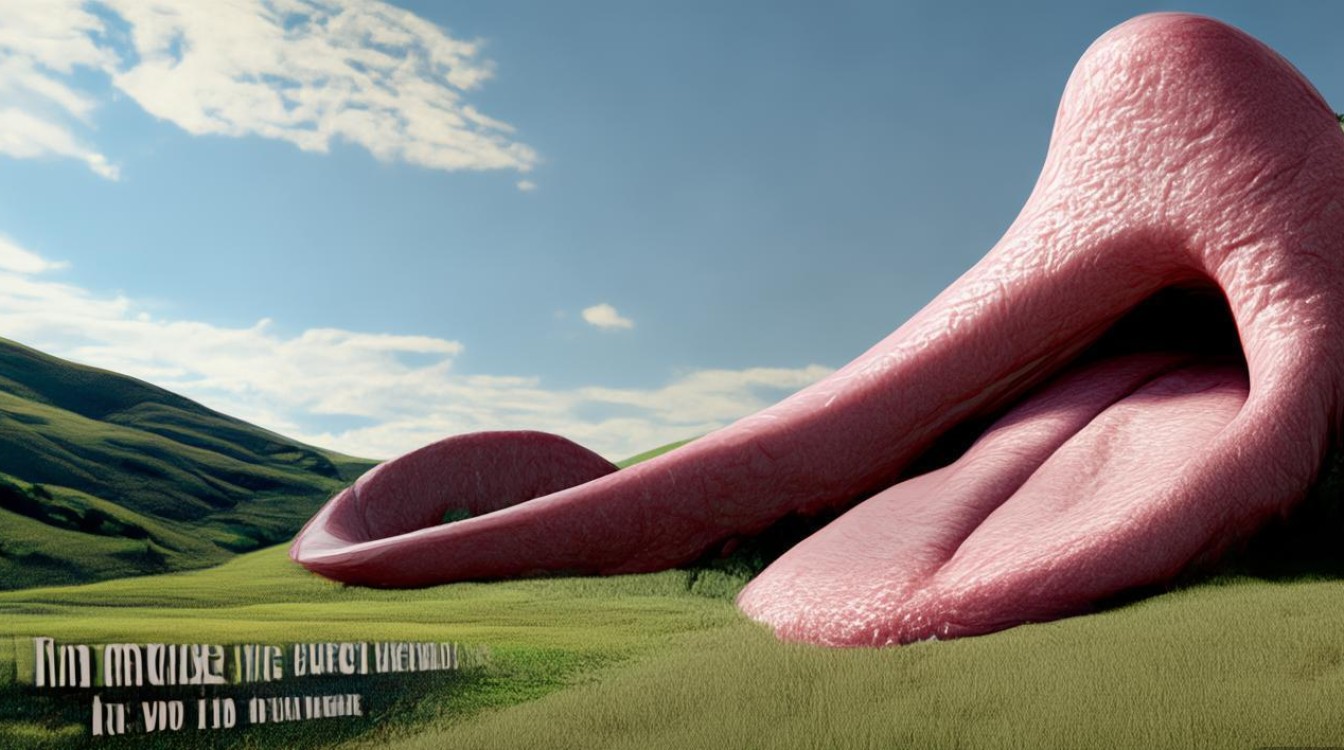

舌头是动物体内功能多样的重要器官,兼具味觉感知、进食辅助、清洁口腔、体温调节甚至环境探测等多种作用,在动物王国中,不同物种的舌头形态千差万别,而“世界上最大舌头”这一称号,则指向那些在绝对尺寸、重量或相对身体比例上令人惊叹的存在,从深海的巨鲸到陆地上的猛兽,再到灵活的爬行动物,这些“巨舌”不仅是生存的工具,更是进化塑造的杰作,承载着物种适应环境的生存智慧。

深海巨兽:蓝鲸的“重量级”舌头

作为地球上现存最大的动物,蓝鲸(Balaenoptera musculus)的每一个器官都堪称“巨无霸”,其舌头的长度可达5至7米,重量惊人地达到2至3吨,相当于一头成年亚洲象的体重,甚至超过了一辆家用越野车的重量,蓝鲸的舌头并非简单的“肉块”,内部由密集的肌肉纤维和结缔组织构成,表面覆盖着粗糙的角质层,既能承受巨大的压力,又能避免被磷虾等猎物的甲壳划伤。

作为滤食性鲸类,蓝鲸的主要食物是南极磷虾,一次进食可吞食数吨海水,其进食过程依赖舌头的精密配合:当它张开超过4米宽的大嘴吞入海水后,舌头会像活塞一样收缩,将海水通过鲸须板(类似梳子的结构)排出,而磷虾则被留在口腔内,如此巨大的舌头,让蓝鲸能够高效过滤海量海水,确保在有限时间内获取足够的能量,维持其庞大的身体(成年蓝鲸体重可达200吨)所需的代谢需求,有趣的是,蓝鲸的舌头血管极为丰富,即使在冰冷的海水中,也能通过调节血流量保持温度,避免捕食时冻伤。

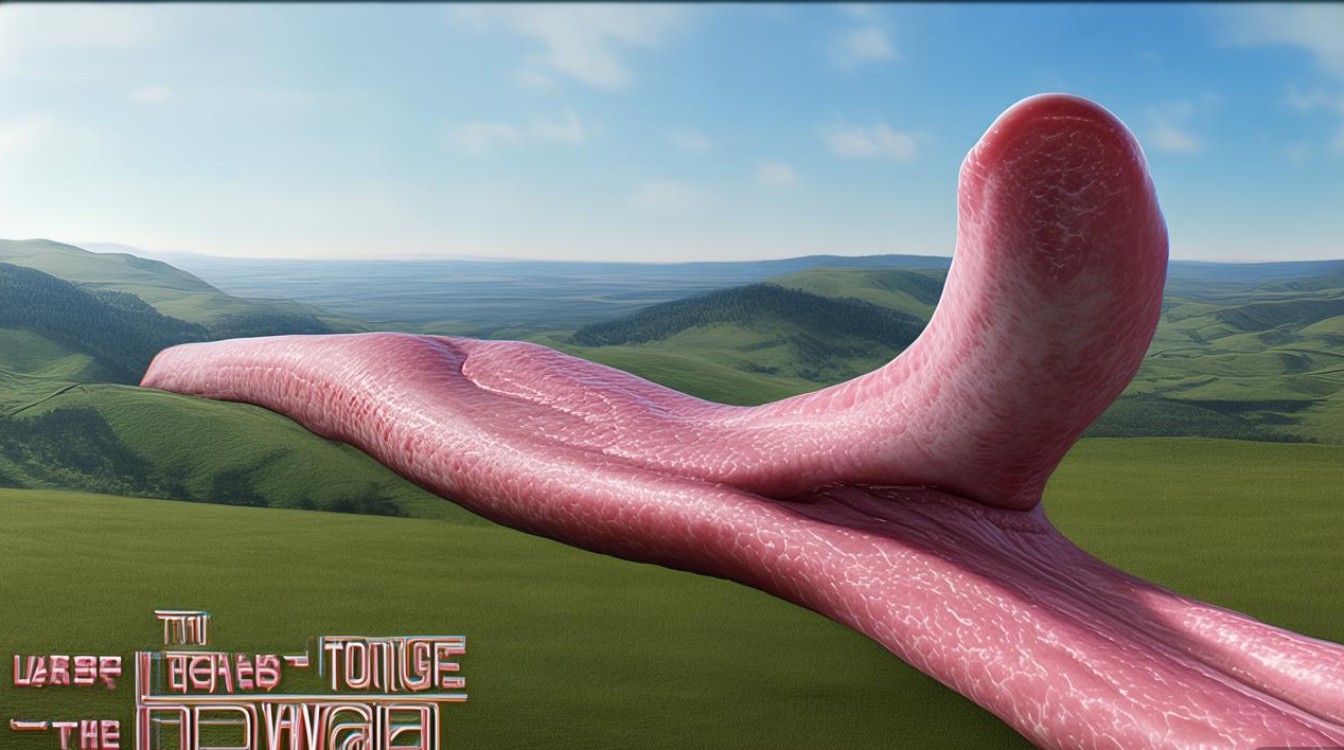

陆地“巨舌”:河马与非洲象的实用主义

在哺乳动物中,河马(Hippopotamus amphibius)的舌头虽不如蓝鲸那般“重量级”,但其相对比例和功能同样令人瞩目,成年河马的舌头长30至50厘米,重达10至15公斤,几乎相当于一个成年人的头部重量,河马的舌头呈粉红色,表面布满细小的肉刺,质地粗糙,这不仅帮助它抓取水生植物(如水草、芦苇),还能在啃食树皮时起到“磨刀石”的作用,作为半水生动物,河马缺乏汗腺,舌头成为重要的散热工具——它们会频繁张开大嘴,快速摆动舌头,通过唾液蒸发带走热量,这在炎热的非洲草原至关重要,河马极具攻击性,打斗时舌头能辅助将食物撕碎,甚至能像“弹射器”一样将泥浆喷向敌人,防御掠食者。

另一“陆地巨舌”属于非洲象(Loxodonta africana),大象的舌头长60至70厘米,重约12公斤,呈深灰色且前端灵活,能像“起重机吊臂”一样卷起高达3米的树枝或树叶,大象的舌头表面布满粗大的乳头状突起,这些结构不仅能保护舌头被锋利的草叶划伤,还能帮助感知食物的质地和温度,由于大象以树皮、树叶、草根为食,经常需要撕扯坚硬的植物,舌头的肌肉力量和灵活性至关重要——其舌内包含数条强大的纵向和横向肌肉,收缩时可产生超过100千克的拉力,轻松卷起重达50公斤的食物。

爬行动物与两栖动物的“超长舌”:速度与精准的较量

与哺乳动物的“重量级”不同,爬行动物和两栖动物的舌头更注重“长度”与“速度”,变色龙(Chamaeleo spp.)是其中的典型代表:某些大型变色龙(如马尔加什变色龙)的舌头长度可达身体长度的1.5至2倍,例如一只30厘米长的变色龙,舌头能伸长至45至60厘米,其舌头的结构堪称“生物弹射器”:舌根由一块细长的舌骨支撑,舌内布满弹性肌肉和胶原纤维,末端形成一个黏性吸盘,捕食时,变色龙会在0.07秒内(比人类眨眼快5倍)将舌头弹出,以每秒5米的速度黏住昆虫,整个过程快到肉眼难以捕捉,更神奇的是,变色龙的舌头能“自动回缩”,肌肉收缩时产生的负压会将猎物吸入口腔,成功率高达90%以上。

两栖动物中,非洲牛蛙(Pyxicephalus adspersus)的舌头同样不容小觑,作为非洲最大的蛙类,成年牛蛙体长可达20厘米,舌头长15至20厘米,重约0.5公斤,几乎占据了其头部的一半,牛蛙的舌头基部固定在下颌前部,前端分叉且覆盖黏液,用于捕捉昆虫、小型哺乳动物甚至其他蛙类,其舌头的弹跳速度虽不如变色龙,但力量更强——能轻松黏住相当于自身体重1/2的猎物,并将其拖入口腔,牛蛙的舌头还是“多功能工具”:在繁殖季节,雄蛙会用舌头清理巢穴;在干旱时,舌头能帮助吸收皮肤上的水分,维持体液平衡。

鱼类与无脊椎动物的“巨舌”:隐藏的生存高手

除了脊椎动物,一些无脊椎动物和鱼类也拥有“巨舌”,巨骨舌鱼(Arapaima gigas)是亚马逊流域最大的淡水鱼之一,其舌头坚硬如骨,表面覆盖细小的牙齿,能帮助它压碎猎物的外壳(如甲壳类、贝类),更令人惊讶的是,章鱼(Octopus spp.)的“舌”——即齿舌,位于口腔底部,是一条布满细小牙齿的“带状结构”,虽然章鱼齿舌的长度仅约5厘米,但宽度可达2厘米,包含数万颗牙齿,能像“砂纸”一样刮下贝类的肉,甚至能钻穿贝壳,某些深海章鱼的齿舌还能分泌毒液,快速制服猎物。

人类舌头的“迷你”对比

与这些“巨舌”相比,人类的舌头显得“迷你”得多,成年人的舌头长约9厘米,宽约3.5厘米,重约50克,仅占体重的0.01%,尽管尺寸不大,但人类的舌头包含约1万个味蕾,负责感知酸、甜、苦、咸、鲜五种基本味觉,同时还能辅助发音(如卷舌音、弹舌音)、咀嚼和吞咽,舌头的灵活性让我们能够精准控制食物在口腔内的移动,而舌乳头的触觉功能(如丝状乳头、菌状乳头)则帮助感知食物的质地和温度,可以说,人类舌头的“小而精”,是复杂饮食文化和语言能力的重要基础。

进化的智慧:大舌头的生存逻辑

动物舌头的巨大化,本质上是适应生存环境的进化结果,滤食性动物(如蓝鲸)需要大舌头处理海量海水;半水生动物(如河马)通过大舌头散热和进食;树栖捕食者(如变色龙)依赖长舌头实现快速捕食;植食动物(如大象)则用大舌头抓取高处的食物,不同环境压力下,舌头形态的多样性,展现了生命“适者生存”的法则——无论是“重量级”还是“速度型”,大舌头都是物种在特定生态位中脱颖而出的关键武器。

相关问答FAQs

世界上最大的舌头属于哪种动物?

目前已知绝对尺寸最大的舌头属于蓝鲸,蓝鲸的舌头长度可达5-7米,重量达2-3吨,不仅超过了大多数陆地动物的体重,甚至能与一些小型鲸类媲美,其舌头的巨大尺寸与其滤食性食性密切相关,帮助其高效吞食和过滤磷虾等猎物,是支撑其庞大体型的关键器官之一。

为什么变色龙的舌头能伸得那么长,不会断裂?

变色龙舌头的特殊结构是其“超长”且“不断裂”的关键,其舌内有一块细长的舌骨(类似于人类的“舌中隔”),舌骨前端连接弹性肌肉和胶原纤维,形成类似弹簧的结构,肌肉收缩时,舌骨快速伸直,胶原纤维提供弹性支撑,使舌头能瞬间弹出并收回;舌头末端覆盖黏液,不仅能黏住猎物,还能减少与空气的摩擦,避免损伤,这种“肌肉-骨骼-纤维”的协同作用,让变色龙的舌头既能长又能快,还能承受捕食时的冲击力,断裂风险极低。