牙齿作为人体最坚硬的器官,其大小与结构在物种演化中形成了相对稳定的范围,在人类群体中,牙齿尺寸虽存在个体差异,但通常遵循一定的生物学规律,在极少数情况下,会出现牙齿异常增大的现象,即医学上所说的“巨牙症”,世界上最大的“人牙”究竟有多大?这背后又藏着怎样的生物学奥秘?

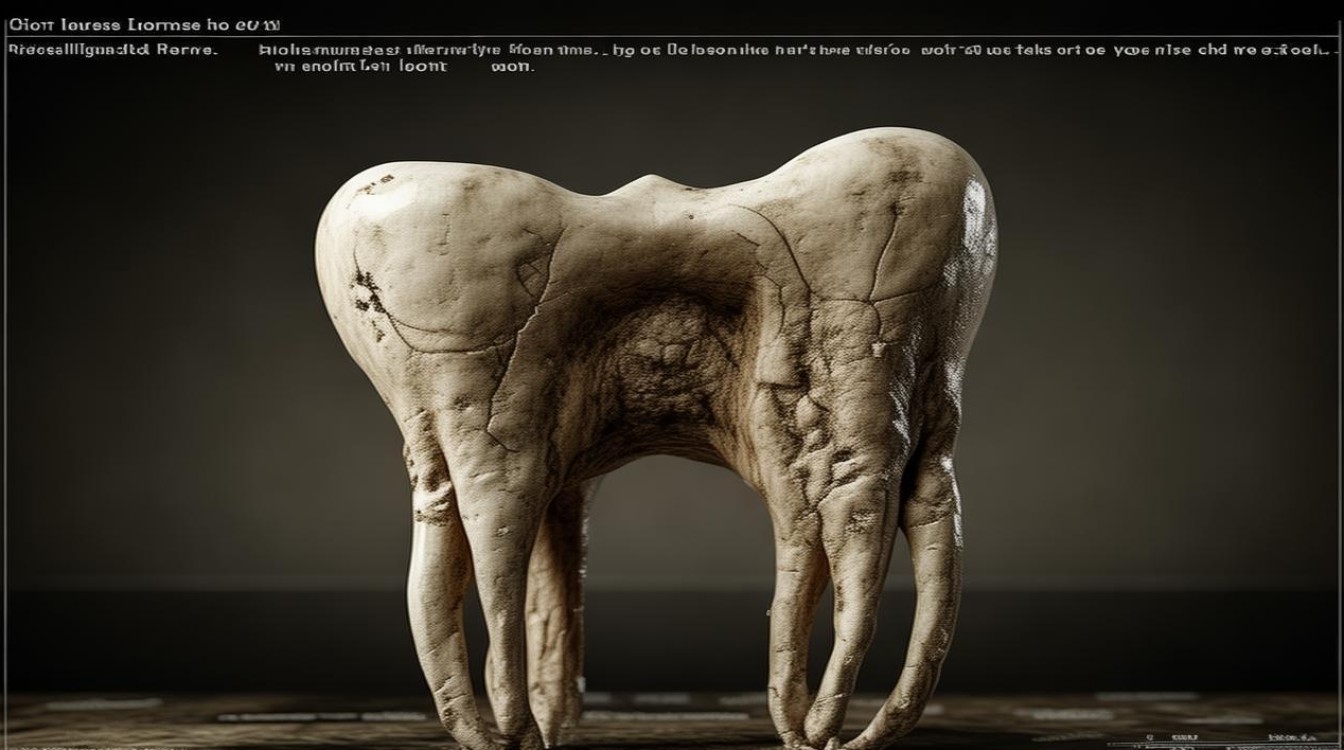

人类的牙齿分为切牙、尖牙、前磨牙和磨牙四类,每类牙齿在口腔中承担不同功能,其尺寸也因此存在差异,以恒牙为例,上颌中切齿(门牙)是口腔中最宽大的牙齿之一,平均长度约11-13毫米,宽度约8-9毫米;下颌中切齿稍小,长度约9-12毫米,宽度约5-7毫米,尖牙(犬齿)具有尖锐的牙尖,用于撕裂食物,上颌尖牙平均长度约26-30毫米(含牙根),牙冠部分约11-13毫米;前磨牙和磨牙则因承担研磨功能,牙冠宽大,如上颌第一磨牙平均长度约24-27毫米,宽度约21-23毫米,这些数据来自口腔解剖学统计,95%的健康人群牙齿尺寸均在此范围内波动。

当某颗牙齿的体积超过同类型牙齿正常值的150%时,便可能被诊断为巨牙症,这种疾病极为罕见,全球文献报道的病例不足百例,且多见于单颗牙齿(单发性巨牙症),全口牙齿同时增大的情况(全发性巨牙症)更为罕见,目前已知的人类最大牙齿记录,多来源于单发性巨牙症的个案报告。

巨牙症的成因尚无定论,医学界主要提出三种假说:遗传因素、内分泌紊乱和局部发育异常,遗传因素被认为是最可能的原因,部分病例显示家族中存在类似牙齿增大现象,可能与常染色体显性遗传有关;内分泌紊乱则多发生在青春期或妊娠期,激素水平波动可能刺激牙胚过度发育;局部因素如牙源性囊肿、血管瘤等,也可能压迫牙胚导致异常增大,值得注意的是,巨牙症并非“牙齿越长越大”,而是牙胚发育阶段细胞增殖过度,导致牙冠、牙根比例失调,部分病例中牙齿虽体积大,但牙根发育不全,反而影响牙齿稳定性。

文献记载中,最大的人类牙齿多见于上颌中切齿,1970年,《口腔病理学杂志》曾报道一例12岁男性患者的单发性巨牙症,其右上颌中切齿牙冠长度达22毫米,宽度15毫米,约为正常值的1.7倍,牙根长度却仅12毫米(正常约13-15毫米),导致牙齿松动明显,2015年,印度一名8岁女孩因左侧下颌尖牙巨牙症被媒体报道,该牙齿牙冠长度18毫米,宽度12毫米,超出同龄正常尖牙约40%,且因过度萌出压迫邻牙,造成牙列拥挤,目前公认的“最大人牙”记录由一位巴西患者保持,其右上颌第一磨牙因巨牙症导致牙冠体积异常,测量显示牙冠长度31毫米,宽度28毫米,厚度超过8毫米,体积约为正常磨牙的2.2倍,该病例被收录进《世界口腔医学纪录大全》。

以下是正常人类恒牙尺寸与巨牙症最大记录的对比表,直观展示差异:

| 牙齿类型 | 正常尺寸(长度×宽度,mm) | 最大记录(长度×宽度,mm) | 差异倍数 | 病例来源 |

|---|---|---|---|---|

| 上颌中切齿 | 11-13×8-9 | 22×15 | 7倍 | 1970年《口腔病理学杂志》 |

| 上颌尖牙 | 11-13×7-8 | 18×12 | 4倍 | 2015年印度病例报道 |

| 上颌第一磨牙 | 24-27×21-23 | 31×28 | 2倍 | 巴西患者(《世界口腔医学纪录大全》) |

巨牙症对患者的口腔健康和心理健康均有显著影响,体积过大的牙齿可能破坏牙弓形态,导致咬合紊乱、食物嵌塞,甚至引发牙周炎;前牙区的巨牙症则严重影响美观,尤其对青少年患者可能造成自卑心理,治疗需根据牙齿位置、大小及并发症综合制定:对于无功能损害且不影响美观的轻微巨牙症,可定期观察;若导致邻牙移位或咬合问题,通常采用正畸治疗配合牙冠修复,通过磨改牙冠形态、调整咬合面恢复功能;对于严重松动或引发感染的牙齿,则需拔除后进行义齿修复,近年来,随着3D打印技术发展,医生可精准制作个性化牙冠,在保留天然牙的同时改善外观与功能。

从正常牙齿的稳定尺寸到巨牙症的极端案例,人类牙齿的大小变化折射出生物发育的精密与复杂,尽管“世界上最大的人牙”没有绝对统一的答案,但现有文献记录显示,单颗牙齿的最大体积可达正常值的2倍以上,这些罕见的“巨齿”不仅是医学研究的对象,也提醒我们:牙齿的健康与美观,远比单纯的“大”更为重要。

FAQs

-

巨牙症会遗传给下一代吗?

答:巨牙症的遗传风险尚不明确,但目前研究认为部分单发性巨牙症可能与常染色体显性遗传有关,如果家族中有巨牙症病史,后代患病风险可能略高于普通人群,但并非绝对,建议有家族史的人群在儿童期定期进行口腔检查,早发现早干预。 -

如何判断自己或孩子是否患有巨牙症?

答:巨牙症的诊断需结合临床检查和影像学评估,日常可观察牙齿是否明显大于同类型牙齿(如门牙比邻牙宽大1/3以上),或出现牙齿排列异常、咬合不适等症状,若怀疑巨牙症,应及时到口腔科拍摄X光片,测量牙冠、牙根尺寸,由专业医生判断是否超出正常范围(通常超过同类型牙齿150%即可诊断)。