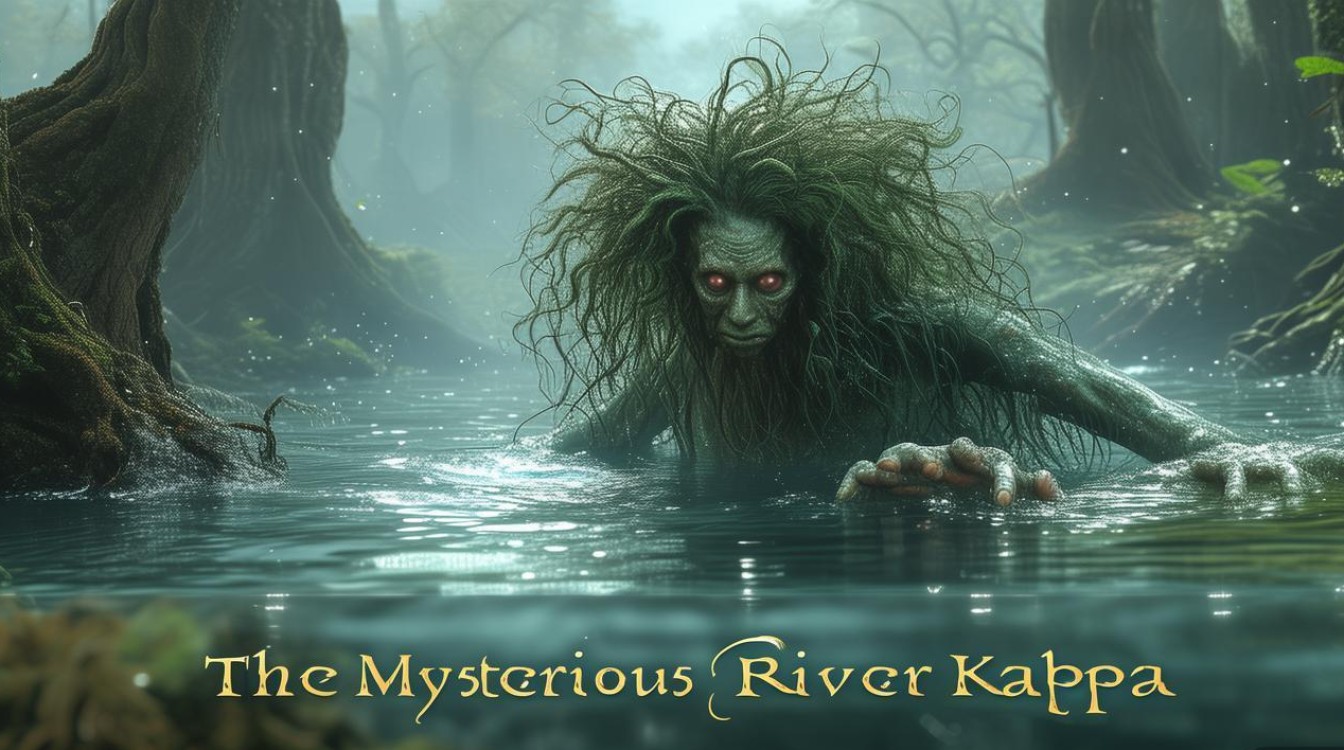

河童是日本民间传说中极具代表性的神秘生物,常被描述为栖息在河川、湖泊中的水妖,其形象融合了多种动物特征:体型如孩童,皮肤呈青绿色或蓝色,头部有类似盘子的凹陷(称为“皿”,传说中盛水后河童才会失去力量),背部覆盖龟壳,手脚有蹼,指尖尖锐,嘴如鸟喙,有时还顶着西瓜状的发型,尽管河童传说已流传千年,甚至成为日本文化符号,但其真实身份与起源仍是科学界未解的谜题,至今引发着人们的好奇与探讨。

从科学角度看,河童的传说可能源于古人对自然现象或未知生物的想象与误读,有学者认为,河童的形象或许是对现实水生动物的夸张描述,比如大鲵(俗称“娃娃鱼”),这种两栖动物体型较大,叫声类似婴儿,生活在水中,与河童“孩童体型”“水栖”的特征部分吻合,但大鲵没有龟壳、鸟嘴或头顶的“皿”,难以完全对应,另一种观点指向古代爬行动物,如鳄鱼或大型龟类,其尖锐的爪子和坚硬的背甲可能被古人联想为河童的特征,但鳄鱼和龟类不具备河童的“拟人化”外形与“拖人下水”的行为模式,这种关联也缺乏直接证据。

更值得关注的是,河童传说在不同地区存在细节差异,可能反映了文化演变中的信息融合,日本东北地区的河童传说更强调其“恶作剧”属性,而关西地区的描述则偏向“守护河流”的神性,这种地域差异暗示河童形象可能并非单一来源,而是由古代部落对水神的崇拜、对溺水事故的归因(如将意外拖入深流的水草或暗流拟人化为“河童作祟”)、以及对未知水生生物的恐惧共同塑造,考古发现中,日本弥生时代的土偶(人形陶器)中偶有头部凹陷的形象,有学者推测可能是河童“皿”的早期原型,但这一说法仍无定论,无法证实其与传说的直接联系。

现代科学虽未发现河童存在的实物证据,但关于其“未解之谜”的讨论仍在持续,日本多地仍有河童目击报告,描述者称看到“绿色皮肤、头顶有盘子的孩童生物”,但这些报告多缺乏照片或物理证据,被普遍认为是误认(如水獭、貉等动物)或心理暗示下的错觉,河童传说中蕴含的生态智慧值得关注——传说中河童厌恶污染,若河流肮脏便会离开,这一观念与现代环保意识不谋而合,或许暗示古人通过“河童”形象传递了保护水资源的朴素理念。

| 河童传说特征 | 可能的科学解释或对应物 |

|---|---|

| 头顶“皿”盛水 | 古代对头骨形态的误认,或水禽(如翠鸟)头部的联想 |

| 龟壳状背部 | 对大型甲壳类动物(如鳖、鳄鱼)背甲的夸张描述 |

| 鸟嘴 | 对某些水鸟嘴部特征的联想,或对未知生物口部的想象 |

| 拖人下水 | 对水草缠绕、暗流漩涡等危险的拟人化归因 |

| 青绿色皮肤 | 对水中藻类或反射水光下皮肤颜色的视觉误判 |

河童的未解之谜,本质上是人类对未知世界的想象与探索的缩影,它既可能是古人对自然力量的敬畏与艺术化表达,也可能是对某种未被发现的生物的模糊记忆,在没有确凿证据前,河童仍将徘徊在传说与科学的边界,成为连接古今文化想象的神秘符号。

FAQs

Q:河童的传说是否与其他国家的“水怪”有关联?

A:存在一定关联,河童与苏格兰的“尼斯湖水怪”、中国的“水猴子”等传说均属于“水栖神秘生物”范畴,反映了不同文化对水域未知事物的共同想象,但河童的独特形象(如“皿”、龟壳)具有鲜明的日本本土文化特征,可能是在东亚文化圈内部(如中国“水鬼”传说)基础上融合本土自然崇拜形成的。

Q:现代科学是否完全否定了河童存在的可能性?

A:科学否定的是“河童作为超自然生物存在”的说法,即目前没有证据支持河童是具有智慧、能拖人下水的未知物种,但科学不排除两种可能:一是河童传说源于某种已灭绝但未被充分记录的史前生物(如古代两栖类或爬行类);二是河童是古人对现存动物(如大鲵、水獭)的误读与艺术加工,未来若在偏远水域发现新物种,不排除河童传说中部分特征得到科学验证的可能性。