大脑是宇宙中最复杂的器官,而神经元作为其基本功能单位,构成了思维、情感、记忆与意识的物质基础,人类大脑约含860亿个神经元,每个神经元通过树突、轴突与数千个其他神经元形成万亿级突触连接,构成动态变化的神经网络,关于神经元的诸多核心问题仍未解开,这些“未解之谜”不仅挑战着人类对自身的认知,也关乎神经退行性疾病的治疗与人工智能的突破。

神经元的“密码本”:信息如何被编码与存储?

大脑如何将外界刺激转化为神经元放电的特定模式?这是神经科学最核心的谜题之一,当人看到红色、听到声音或回忆往事时,特定神经元集群会以特定频率、时间序列同步放电,形成“神经编码”,目前主流理论包括“频率编码”(放电频率代表信息强度)、“时间编码”(放电时间点精确同步)和“群体编码”(多个神经元组合放电),但不同编码方式如何协同?单个神经元的放电模式如何对应复杂认知?记忆存储时,是特定神经元集群的同步激活,还是突触连接强度的精确变化?2023年《自然》研究显示,海马体中“位置细胞”的放电模式不仅编码空间位置,还整合情绪信息,但这种多模态编码的统一规则仍未明确。

神经可塑性的“边界”:连接重塑有无极限?

神经可塑性是学习、记忆与大脑损伤修复的基础,突触会根据活动增强(长时程增强,LTP)或减弱(长时程抑制,LTD)连接强度,但这种重塑是否存在上限?长期学习新技能(如乐器演奏),大脑连接能无限优化吗?衰老或疾病(如抑郁症)下,可塑性如何丧失?研究发现,环境 enrichment(丰富环境)能增强可塑性,但具体分子机制(如BDNF、CREB等信号通路如何调控突触结构变化)仍需深入,且不同脑区(如海马与皮层)的可塑性差异机制不明,更关键的是,过度可塑性可能导致癫痫或精神分裂症,其“平衡点”在哪里?

成年神经发生的“再生之争”:神经元能否“重生”?

传统观点认为,成年哺乳动物神经元不再再生,但20世纪90年代,成人海马体发现神经干细胞可分化为新神经元,颠覆了这一认知,这些新生神经元如何整合到现有网络?功能上能否替代衰老神经元?阿尔茨海默病患者海马神经发生是否受损?不同物种差异巨大:人类海马神经发生率仅为小鼠的1/10,且随年龄增长急剧下降,2022年《细胞》研究质疑成人海马神经发生的功能意义,认为其可能仅参与特定类型的记忆更新,而非广泛认知功能,这一争议至今未解。

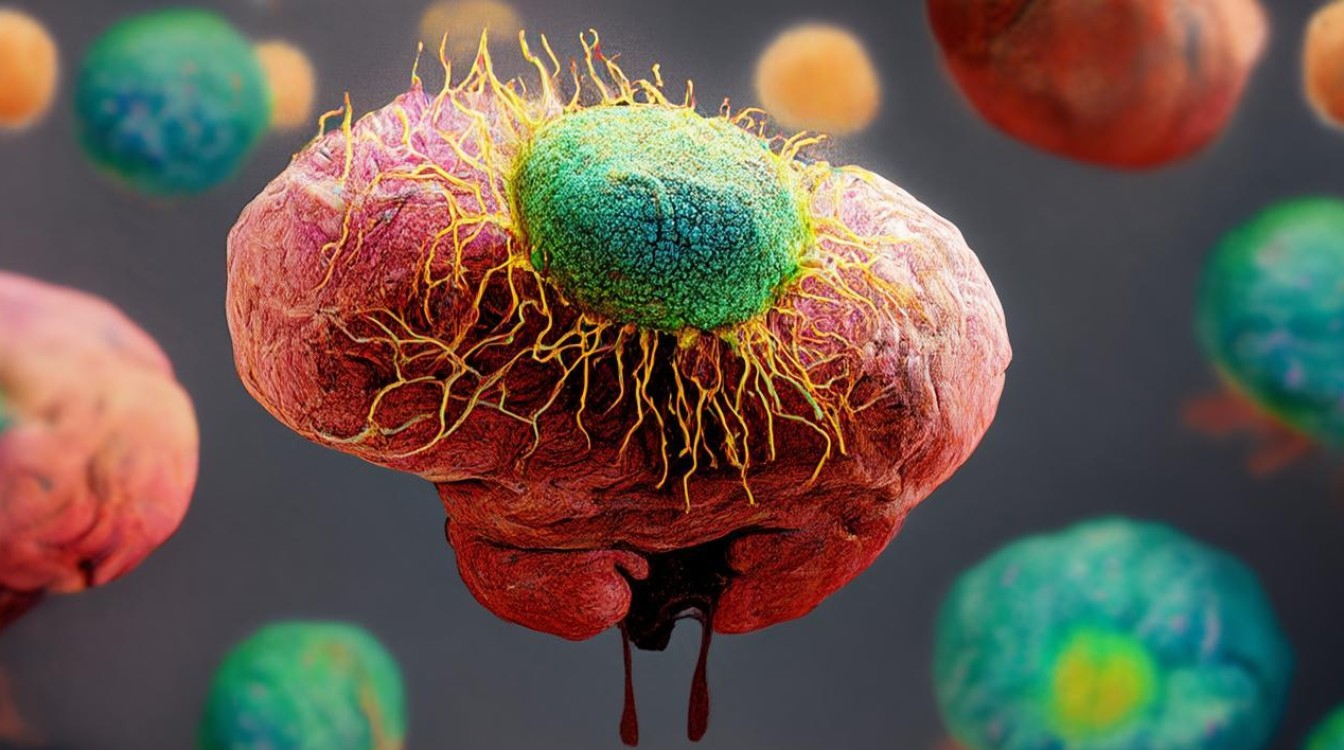

胶质细胞的“隐秘角色”:沉默的“配角”还是核心的“导演”?

过去认为胶质细胞(星形胶质细胞、小胶质细胞、少突胶质细胞)只是神经元的“支持细胞”,但研究发现,星形胶质细胞能释放“胶质递质”(如ATP、D-serine)调节突触传递,小胶质细胞参与突触修剪,它们如何影响神经元活动?在神经退行性疾病中,胶质细胞是“帮凶”还是“守护者”?阿尔茨海默病中,小胶质细胞过度激活导致神经炎症,但清除β淀粉样蛋白又依赖其功能,这种双重作用的调控机制未知。

神经元网络的“同步魔法”:意识如何从放电中涌现?

大脑不同区域神经元如何同步放电产生γ振荡(30-100Hz),被认为是意识的关键,但同步是如何实现的?是特定神经元集群的“指挥”,还是网络自组织的涌现?癫痫、帕金森病中同步异常导致疾病,但正常意识的同步机制仍不清楚,全麻时意识消失,是神经元同步活动被抑制,还是特定网络连接中断?2023年《科学》研究通过光遗传技术精准调控小鼠皮层神经元同步性,成功诱导“人工意识状态”,但人类意识的产生是否依赖相同机制?

未解之谜概览与研究进展

| 未解之谜方向 | 核心问题 | 研究现状 |

|---|---|---|

| 信息编码机制 | 大脑如何将刺激转化为神经元放电模式? | 提出频率、时间、群体编码假说,但缺乏统一理论,复杂认知对应关系不明 |

| 神经可塑性边界 | 学习中连接重塑有无上限?衰老/疾病下如何丧失? | 发现LTP/LTD机制,环境因素可调控,但分子通路与脑区差异机制未明 |

| 成年神经发生 | 新生神经元如何整合?功能能否替代衰老神经元? | 确认海马等区域存在神经发生,但人类发生率低,疾病中作用存在争议 |

| 胶质细胞互动 | 胶质细胞如何调节神经元?在疾病中是帮凶还是守护者? | 发现胶质递质和突触修剪功能,但其在疾病中的双重调控机制未知 |

这些未解之谜不仅是基础科学问题,也与疾病治疗(如阿尔茨海默病、抑郁症)和人工智能(借鉴神经元网络设计更高效的算法)密切相关,随着单细胞测序、光遗传学、脑机接口等技术发展,人类正逐步揭开神经元的神秘面纱,但距离完全理解大脑的“语言”,仍有漫长的路。

相关问答FAQs

Q1:人类何时能破解神经元编码之谜,实现“读取思想”?

A1:破解神经元编码之谜是神经科学的终极目标之一,但“读取思想”面临巨大挑战,目前技术(如fNIRS、ECoG)能粗略解码简单意图(如运动方向、图像类别),但复杂思维涉及万亿级动态连接,且个体差异大,乐观估计,未来50-100年或能建立特定认知(如记忆、情绪)的神经元活动模式图谱,但“读取所有思想”仍受伦理和技术限制。

Q2:神经再生研究对治疗神经退行性疾病有何意义?

A2:神经再生是治疗阿尔茨海默病、帕金森病等神经退行性疾病的关键方向,若能激活内源性神经发生(如通过药物促进海马神经干细胞分化),或移植外源性神经元并整合到网络,可能修复受损脑区,恢复功能,目前动物实验中,部分药物能促进神经发生并改善认知,但人类临床应用需解决定向分化、功能整合、免疫排斥等问题,预计10-20年内可能有突破性疗法进入试验阶段。