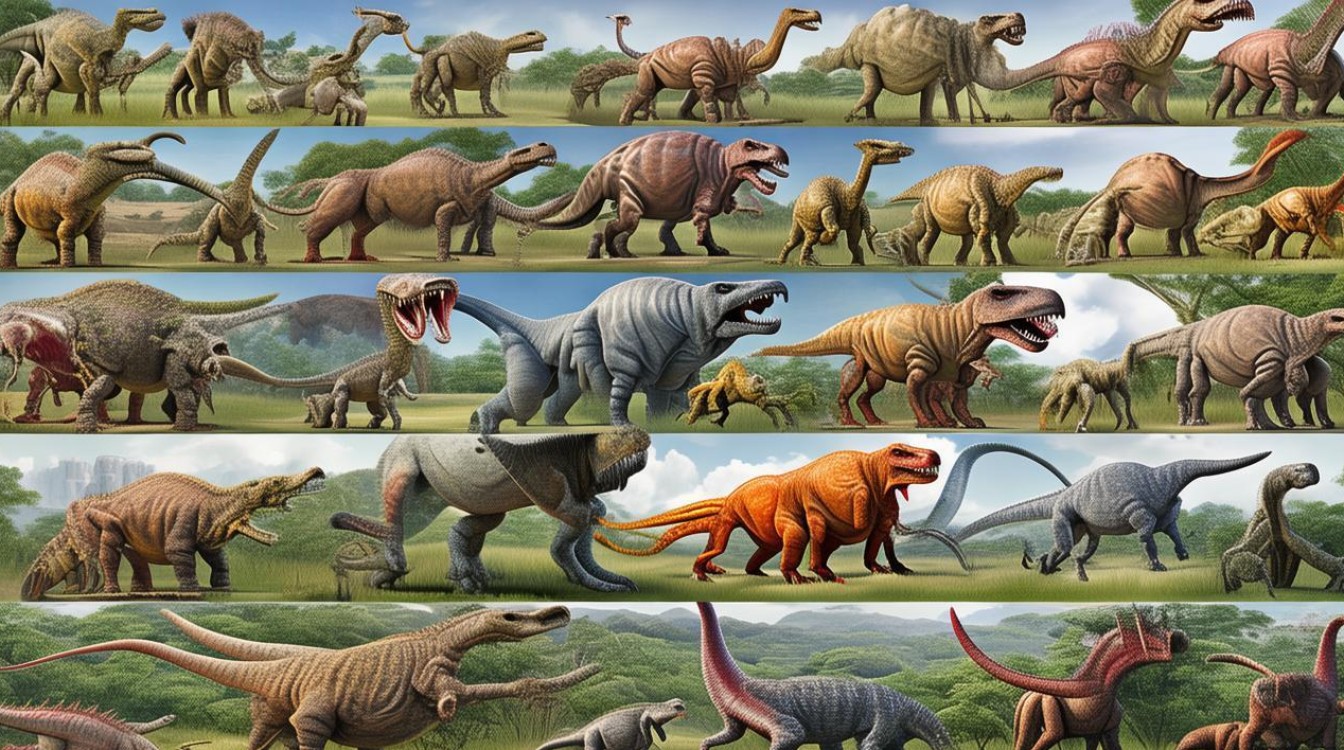

恐龙,这些曾统治地球超过1.6亿年的史前巨兽,虽早已在6500万年前的白垩纪末期灭绝,却通过化石和图像在人类认知中永生,当我们谈论“世界上所有的恐龙图片”时,实际上是在探讨人类如何通过科学复原、艺术创作与技术手段,将冰冷的化石转化为鲜活的形象,从而构建起对恐龙世界的想象,这些图片不仅是科普教育的载体,更是连接远古与现代的视觉桥梁,让我们得以一窥这些生物的形态、习性与生态。

恐龙图片的来源:从化石到图像的转化

恐龙图片的核心依据是化石证据,古生物学家通过发掘的恐龙骨骼化石、足迹化石、皮肤痕迹、蛋化石,甚至胃石、粪便化石等,拼凑出恐龙的基本信息,1893年发现的第一具完整梁龙化石,让科学家首次明确了蜥脚类恐龙的体型特征;而中国辽西热河生物群带羽毛的恐龙化石,则颠覆了恐龙是“冷血鳞片巨兽”的传统认知,证实了鸟类与恐龙的亲缘关系。

基于化石,复原师需结合现代生物学原理进行推测:骨骼结构决定体型比例,足迹化石反映运动姿态,牙齿形状推断食性(如霸王龙的锯齿状牙齿表明其为肉食性,鸭嘴龙的磨状牙齿暗示其植食性),而皮肤痕迹则能还原鳞片或羽毛的形态,2014年发现的恐龙尾羽琥珀,直接保存了非鸟恐龙的羽毛微观结构,为复原恐龙颜色提供了关键线索——科学家通过分析黑色素体的大小和排列,推测出部分恐龙(如小盗龙)具有黑白色或彩虹色的羽毛。

恐龙图片的类型:科学、艺术与技术的融合

恐龙图片并非单一形态,而是根据用途和科学严谨性,分为科学复原、艺术创作与技术可视化三类,各有侧重又相互补充。

科学复原图片

以还原真实为目标,严格遵循化石证据,这类图片通常由古生物学家与复原师合作完成,细节上力求精准:骨骼连接方式、肌肉附着点、器官结构等均需符合解剖学逻辑,棘龙作为半水生恐龙,其复原图片会突出背帆的形态(可能用于体温调节或求偶展示)、吻部的压力感应孔(类似现代鳄鱼,用于水中感知猎物),以及适合划水的后肢结构,科学复原图片多用于学术论文、博物馆展览,是公众了解恐龙“真实样貌”的主要窗口。

艺术创作图片

在科学基础上融入艺术家的想象力,用于科普读物、影视作品或文创产品,这类图片更注重视觉冲击力和叙事性,可能会对细节进行适度夸张,早期恐龙艺术受限于认知,常将霸王龙描绘成直立行走的“怪兽”;而随着科学进步,现代艺术创作已将其还原为水平姿态,并强调其前肢的微小但肌肉发达的特点,电影《侏罗纪公园》中的恐龙形象便是艺术与科学结合的典范——霸王龙的形象基于当时最新的科学发现,但其皮肤纹理、运动姿态则加入了艺术渲染,使其更具“生物感”。

技术可视化图片

借助3D建模、VR/AR等数字技术,实现恐龙的动态化与交互化呈现,通过3D扫描化石建立数字骨骼模型,再添加肌肉、皮肤纹理,最终生成可旋转、可行走的动态恐龙,英国自然历史博物馆曾利用该技术,让观众通过VR设备“触摸”梁龙的脊椎骨;部分博物馆还推出AR恐龙展,通过手机扫描化石,屏幕上即可出现立体的恐龙行走场景,这类图片突破了静态平面的局限,让恐龙“活”在当下。

不同类型恐龙图片的对比与应用

| 类型 | 核心特点 | 代表案例 | 主要应用场景 |

|---|---|---|---|

| 科学复原图片 | 严格遵循化石证据,细节精准 | 《Nature》发表的恐龙骨骼复原图 | 学术研究、博物馆常设展览 |

| 艺术创作图片 | 融入想象力,注重视觉与叙事 | 《侏罗纪公园》恐龙形象、绘本《恐龙全书》 | 科普读物、影视作品、文创产品 |

| 技术可视化图片 | 动态化、交互化,沉浸式体验 | VR恐龙行走模拟、AR化石扫描还原 | 互动展览、线上科普、教育游戏 |

恐龙图片的意义:从认知到文化的延伸

恐龙图片的价值远不止于“展示形象”,在科学层面,它帮助古生物学家验证假说——通过复原恐龙运动姿态的动态图片,科学家发现部分小型恐龙可能具备跳跃能力;在科普层面,图片是儿童认识古生物的“第一课”,霸王龙的凶猛、腕龙的温和、三角龙的独特头饰,通过图像深入人心,激发了对自然历史的兴趣;在文化层面,恐龙已成为全球性的文化符号,其形象出现在玩具、服装、游戏甚至国家形象中(如中国的“恐龙之乡”自贡,以恐龙化石闻名,恐龙形象成为城市文化名片)。

值得注意的是,恐龙图片的“真实性”是相对的,随着新化石的发现和技术的进步,恐龙的形象也在不断修正——过去被认为皮肤光滑的恐龙,如今可能被复原出羽毛;曾经“笨重迟钝”的恐龙,也可能被描绘为行动敏捷的猎手,这种动态更新的过程,恰恰体现了科学的进步:恐龙图片不是“终极答案”,而是人类对远古世界不断探索的视觉记录。

如何获取权威的恐龙图片?

若想了解或使用恐龙图片,建议通过以下权威渠道:

- 博物馆与科研机构:如美国自然历史博物馆、中国地质博物馆、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的官网,常发布高精度的科学复原图片和化石照片。

- 学术数据库:知网、PubMed等平台可查阅古生物学论文,其中包含大量基于研究的恐龙复原图。

- 科普平台:果壳科学人、科学松鼠会等网站会推出兼具科学性与可读性的恐龙科普文章,配有专业插图。

- 纪录片与书籍:BBC的《恐龙星球》、DK的《恐龙百科全书》等作品,不仅有精美图片,还会附上详细的复原依据。

相关问答FAQs

Q1:恐龙图片中的颜色是真实的吗?

A:部分颜色可通过科学手段推测,但存在不确定性,通过分析化石中的黑色素体(决定颜色的细胞结构),科学家能推断出部分恐龙(如小盗龙、伶盗龙)的羽毛颜色为黑白色或棕色;但皮肤颜色、鳞片光泽等细节,因难以保存为化石,多是基于现生爬行动物的类比推测,属于“科学范围内的合理想象”。

Q2:为什么不同来源的同一恐龙图片看起来差异很大?

A:主要原因有三:一是科学认知的更新,新化石的发现可能推翻原有认知(如带羽毛恐龙的发现,让暴龙形象从“鳞片覆盖”变为“局部有羽”);二是艺术创作的自由度,科普或影视作品可能为了视觉效果进行夸张;三是技术手段的差异,3D复原与传统手绘在细节呈现上不同,对比不同来源的图片,结合科学依据,才能更全面地了解恐龙的真实面貌。