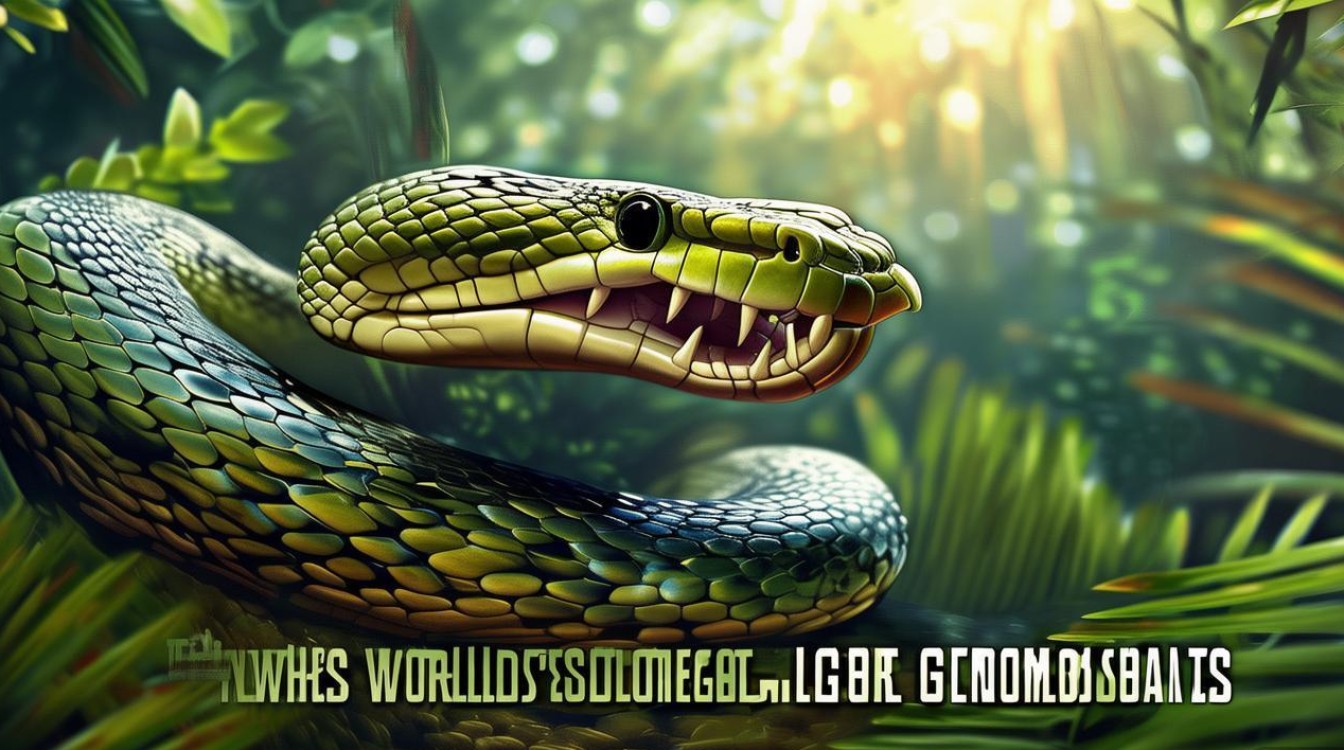

世界上最长毒蛇的桂冠属于眼镜王蛇(Ophiophagus hannah),这种令人敬畏的爬行动物以其惊人的体型、致命的毒性和独特的生态习性闻名于世,成年眼镜王蛇的平均体长通常为3.5至4.5米,而有记录的最长个体可达5.58米,相当于一个成年人的身高,使其成为当之无愧的“毒蛇之王”。

基本信息

眼镜王蛇隶属于眼镜蛇科(Elapidae),但独立于眼镜蛇属(Naja),其属名“Ophiophagus”源自希腊语,意为“食蛇者”,这精准概括了它的食性特征,主要分布于东南亚和南亚的热带及亚热带地区,包括中国云南、广西、广东等地的南部,以及印度、尼泊尔、泰国、越南、菲律宾等国家,它们偏好栖息在海拔1800米以下的平原、丘陵或低山区的森林边缘、竹林、溪流附近,尤其喜欢靠近水源且植被茂密的环境,这为它们捕猎和隐藏提供了理想条件。

形态特征

眼镜王蛇的体型修长而肌肉发达,头部呈椭圆形,与颈部区分明显,但颈部膨大时不如普通眼镜蛇那样宽阔,体色多为橄榄绿、褐色、黑色或浅黄色,背部常伴有白色或浅黄色的横纹,这些斑纹在幼蛇中更为清晰,随着年龄增长可能逐渐模糊,鳞片光滑而有光泽,尾部长而细,便于在复杂地形中移动,最显著的特征是其颈部褶皱上的一对“眼斑”,虽然不如眼镜蛇的“眼镜”状斑纹醒目,但在受到威胁时仍会竖起前半身,露出颈部以威慑敌人,成年雄性通常比雌性更长,体型也更粗壮。

生态习性

作为纯粹的食蛇动物,眼镜王蛇的食谱中90%以上都是其他蛇类,包括金环蛇、银环蛇、鼠蛇等,甚至不惧同类相食,偶尔也会捕食蜥蜴、鸟蛋、小型哺乳动物,它们拥有惊人的感知能力,通过分叉的舌头收集空气中的化学分子,精准定位猎物,再利用毒牙迅速注入大量毒液,使猎物在几分钟内麻痹死亡,尽管体型庞大,眼镜王蛇的行动却极为敏捷,既能爬树、游泳,也能在地面快速移动,是全能型的捕食者。

眼镜王蛇是独居动物,领意识强,除了繁殖期,通常独自活动,繁殖季节多在春季,雌蛇会产下20至40枚卵,并利用落叶、腐殖等材料筑巢,然后盘绕在卵周围进行孵化,期间会表现出极强的护卵行为,直到幼蛇破壳,幼蛇出生后即具毒性,长度约45至55厘米,独立生活。

毒性及对人类的影响

眼镜王蛇的毒液以混合毒素为主,包含神经毒素和心脏毒素,其毒液量极大,一次排毒量可达200至500毫克,是陆地蛇类中排毒量最大的物种之一,被咬后,毒液会迅速攻击神经系统,导致剧痛、视力模糊、呼吸困难、肌肉麻痹,若不及时治疗,可在30分钟至数小时内因呼吸衰竭或心脏骤停死亡,致死率高达50%至60%,眼镜王蛇性情相对谨慎,通常不会主动攻击人类,只有在感到威胁或被逼入绝境时才会咬人,因此大多数咬伤事件发生在人类误闯其栖息地或试图捕捉它们时。

保护现状

由于栖息地破坏、非法捕猎(用于传统药材、宠物贸易)以及人类活动范围的扩张,眼镜王蛇的种群数量正急剧下降,它已被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)附录Ⅱ,在中国被列为国家二级保护动物,在印度、泰国等国也被列为保护物种,各国正通过建立自然保护区、加强执法力度、开展人工繁育研究等措施,努力保护这一珍贵的“毒蛇之王”。

分布区域简表

| 国家/地区 | 主要栖息地类型 | 保护级别 |

|---|---|---|

| 中国(云南、广西等) | 热带雨林、季雨林、竹林 | 国家二级保护动物 |

| 印度 | 喜马拉雅山麓平原、红树林 | 附录Ⅱ物种 |

| 泰国、越南 | 森林、农田边缘、近水源灌丛 | 附录Ⅱ物种 |

| 菲律宾 | 低地雨林、椰子种植园 | 濒危物种(IUCN红色名录) |

相关问答FAQs

Q1:眼镜王蛇和普通眼镜蛇有什么区别?

A1:两者区别显著:①分类不同,眼镜王蛇独立为“食蛇蛇属”,普通眼镜蛇属“眼镜蛇属”;②食性不同,眼镜王蛇几乎只吃蛇,普通眼镜蛇食性更杂(包括鼠、蛙、鸟等);③体型差异,眼镜王蛇远大于普通眼镜蛇(后者平均1.5-2米);④毒性,眼镜王蛇毒液量和致死率更高,且含较强心脏毒素;⑤颈部斑纹,普通眼镜蛇颈部有典型的“眼镜”状斑纹,眼镜王蛇的眼斑较模糊。

Q2:被眼镜王蛇咬伤后如何急救?

A2:①立即远离蛇源,避免二次咬伤;②保持镇定,尽量减少活动,减缓毒液扩散;③用绳带、布条等在伤口近心端10-15厘米处绑扎(能插入一指为宜,过紧阻碍血液循环),每15-20分钟放松1-2分钟;④用清水或肥皂水冲洗伤口,不要切开伤口或用嘴吸毒液;⑤尽快拨打急救电话或送往有抗蛇毒血清的医院,这是唯一有效的救治方式,切勿拖延。