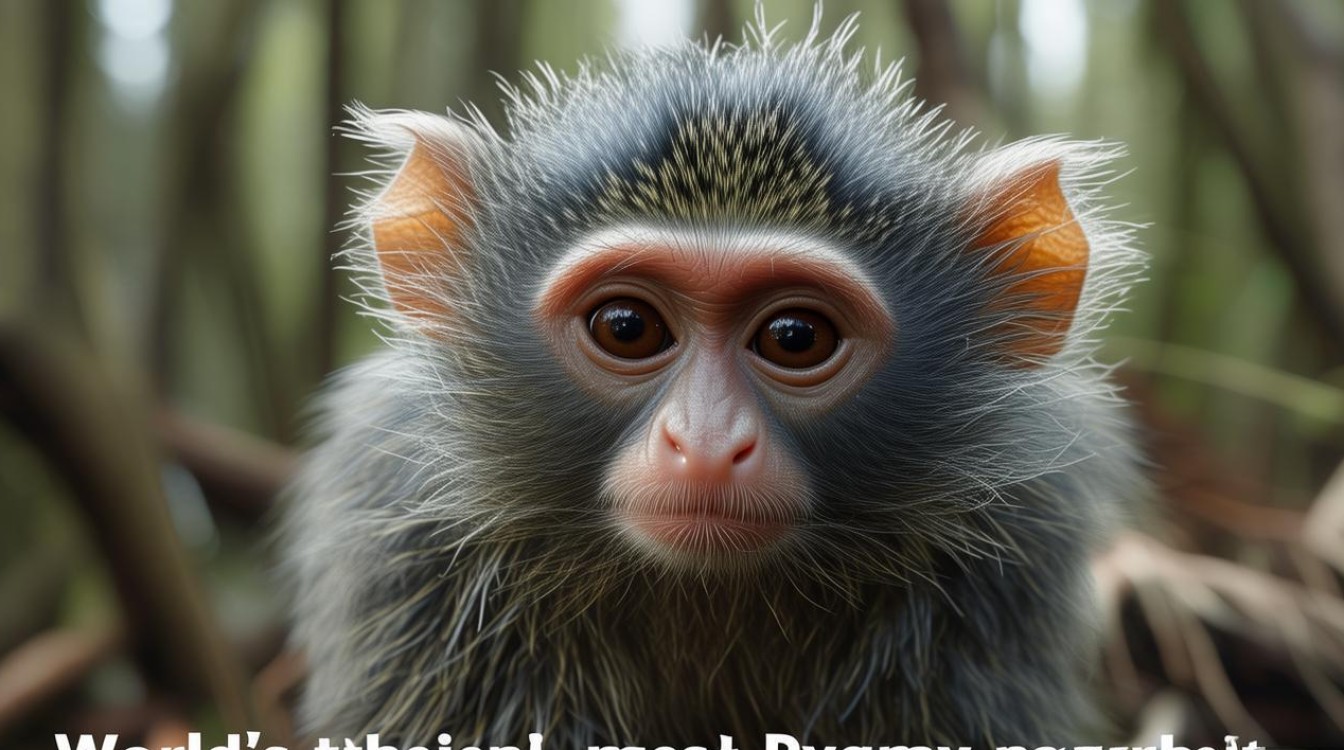

世界上最小猴子的称号属于侏儒狨(学名:Callithrix pygmaea),这种生活在南美洲热带雨林中的灵长类动物,因其娇小的体型和独特的生活习性,成为动物学界和公众关注的焦点,成年侏儒狨体长仅约12-15厘米(不含尾巴),尾巴长度可达20厘米,体重通常在100-150克之间,相当于一个中等大小的苹果,是名副其实的“微型猴”。

形态特征

侏儒狨的外形特征充分体现了其适应雨林环境的进化智慧,它们的头部较大,眼睛圆且突出,视野开阔,便于在茂密的枝叶间发现移动的猎物;耳朵被细密的毛发覆盖,听觉灵敏,能捕捉到昆虫活动的细微声响,体毛以灰褐色为主,背部和四肢带有深色条纹,腹部颜色较浅,这种色效有助于在树皮和藤蔓间伪装,最引人注目的是它们的面部,鼻部周围和嘴边有白色毛发,形成类似“胡须”的结构,这也是狨科动物的典型特征之一。

侏儒狨的前肢结构灵活,拇指与其他四指对生,具备抓握能力,能牢牢附着在树干或细枝上;后肢强壮,善于跳跃,一次可跳跃达3-4米(相当于其体长的20倍以上),尾巴具有缠绕功能,可在移动时辅助保持平衡,它们的牙齿结构特殊,下颚门齿和犬齿形成“梳子状”,用于梳理毛发和咬破树皮获取树汁——这是它们重要的食物来源之一。

以下为侏儒狨的基本体型参数对比表:

| 特征 | 数值范围 | 说明 |

|---|---|---|

| 体重 | 100-150克 | 雌性略小于雄性 |

| 体长(不含尾) | 12-15厘米 | 头身比例接近1:2 |

| 尾长 | 15-20厘米 | 具缠绕功能,尾毛浓密 |

| 寿命(野外) | 10-12年 | 圈养环境下可达15年以上 |

分布与栖息地

侏儒狨主要分布于南美洲西部亚马逊盆地的狭长区域,包括巴西西部、哥伦比亚东南部、厄瓜多尔东部、秘鲁东北部及玻利维亚北部的热带雨林,它们栖息在海拔低于1000米的原始林和次生林中,尤其偏好河流沿岸、沼泽边缘等水源充足、植被茂密的区域,这类环境不仅提供了丰富的食物,还有密集的藤蔓和附生植物,便于它们隐蔽和活动。

由于体型极小,侏儒狨对栖息地质量极为敏感:森林砍伐、农业扩张导致的栖息地破碎化会直接威胁其生存,它们的栖息地已因人类活动而大幅缩减,部分种群处于孤立状态。

生活习性

侏儒狨是高度社会化的动物,通常形成5-10只的家族群体,群体内包括一对繁殖雌雄及其后代,成员间通过叫声和肢体语言交流,它们的叫声频率极高(部分声音超出人类听觉范围),用于标记领地、警示天敌或联络同伴。

食性上,侏儒狨是杂食性动物,但以树汁、 gum(树木分泌的胶质)和昆虫为主食,每日清晨,它们会用锋利的门齿在树皮上钻孔,吸食汁液;也会在树干和叶片间搜寻昆虫、蜘蛛、小型无脊椎动物,以及偶尔食用水果和花蜜,这种“树食+虫食”的混合食谱,使其在雨林生态系统中扮演着控制昆虫数量和传播植物种子的双重角色。

繁殖方面,侏儒狨的雌性每年可繁殖1-2次,孕期约140-150天,每胎通常产1-2只幼崽,幼崽出生时体重仅约10-15克,眼睛未睁开,完全依赖父母和群体成员照顾,雄性会参与育幼,携带幼崽活动;群体其他成员也会协助喂养,这种行为在灵长类中较为罕见。

保护现状

尽管侏儒狨目前未被列为濒危物种(IUCN红色名录将其列为“近危”),但其种群数量因栖息地丧失和非法宠物贸易而持续下降,南美洲部分国家的森林砍伐(如大豆种植、牧场扩张)导致其栖息地碎片化,而它们娇小可爱的外形也使其成为非法捕捉的目标——每年都有大量侏儒狨被走私至国外作为宠物,存活率极低。

为保护这一物种,多个国家已将其列入国家保护动物名录,禁止非法捕捉和贸易;在亚马逊雨林中建立了多个自然保护区,为其提供安全的生存空间,科研人员也在通过人工繁殖研究和栖息地监测,为侏儒狨的长期保护提供数据支持。

有趣事实

- “迷你猎手”的高效代谢:侏儒狨的心率极高(每分钟约600次),代谢速率是同等大小哺乳动物的2倍,因此需要频繁进食(每日进食时间达6-8小时)以维持能量消耗。

- 与“亲戚”的体型差异:侏儒狨的近亲是狮面狨(体型可达30厘米重约700克),两者同属狨科,但体型相差近7倍,是灵长类中体型差异最显著的类群之一。

相关问答FAQs

Q1: 侏儒狨可以当宠物饲养吗?

A1: 不建议饲养侏儒狨作为宠物,尽管它们体型小巧,但对环境要求极高:需要模拟雨林环境的温湿度、多样化的食物(如新鲜树汁、活体昆虫)以及充足的社会互动,非法捕捉和圈养会导致其应激反应、营养不良甚至死亡,且多数国家已禁止私人饲养,保护野生动物的最佳方式是让其自然栖息。

Q2: 侏儒狨为什么进化得如此小巧?

A2: 侏儒狨的小体型是长期适应雨林林下生态位的结果,小型化使其能更灵活地在细枝和叶片间活动,利用大型灵长类无法触及的食物资源(如小型昆虫、嫩芽);较小的体型对天敌(如猛禽、猫科动物)的吸引力较低,且在茂密植被中更易隐蔽,这种进化策略帮助它们在竞争激烈的雨林生态系统中占据独特生态位。