灵异事件照片一直是民间热议的话题,既有人深信不疑,也有人认为多是误读或人为炒作,这些照片往往附着着神秘色彩,背后既有文化心理的投射,也有技术误判的可能,甚至存在刻意制造的伪科学现象,要理解这一现象,需从文化背景、技术原理、心理机制等多维度展开分析。

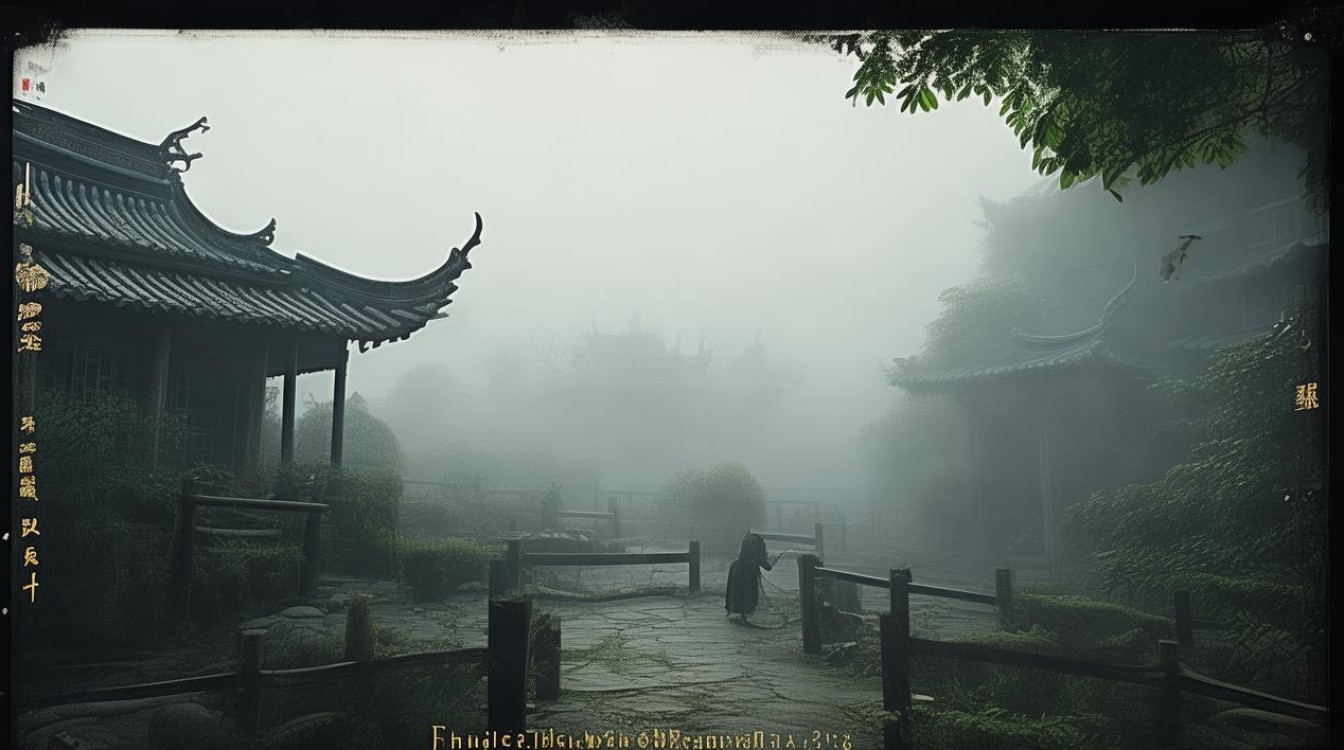

从文化根源看,中国民间对“灵异”的探讨由来已久。《山海经》《搜神记》等古籍中记载的志怪故事,为后世提供了丰富的想象素材,传统观念中,万物有灵、阴阳相生的思想深入人心,认为死亡并非终点,灵魂以另一种形式存在,这种文化基因使得人们在面对模糊、异常的影像时,更容易将其与“灵异”关联,在古建筑、老宅或墓地拍摄的照片中,若出现不明光影或模糊人形,人们常会联想到“鬼影”,这其实是文化潜意识在解读图像时的主动建构。

从技术角度看,许多“灵异照片”实则是摄影技术或环境因素导致的误判,摄影的本质是光与影的艺术,任何异常的光线、设备故障或拍摄手法都可能产生看似“诡异”的效果,长曝光模式下,移动的物体或光线会形成拖影,若拍摄时有人或动物快速经过,照片中可能出现半透明、扭曲的影像,被误认为是“幽灵”;夜间拍摄时,镜头反光或灰尘反射可能形成光斑,尤其在逆光环境下,这些光斑会被解读为“鬼火”或“灵体”;老照片的氧化、霉变或扫描失真,也可能导致图像出现扭曲、暗影,被赋予灵异色彩,以下表格列举了几种常见“灵异照片”类型及其科学解释:

| 常见类型 | 典型案例描述 | 可能的科学解释 |

|---|---|---|

| 透明人影 | 古宅或墓地照片中出现半透明人形轮廓 | 长曝光下移动的人/动物、镜头反光、二次曝光失误 |

| 不明光点 | 夜景照片中突然出现的球状光斑 | 车灯、萤火虫、镜头污渍反射、手机屏幕反光 |

| 诡异倒影 | 玻璃或水面倒影与实际场景不符 | 玻璃双面反射、水面波纹扭曲、角度误差导致的视觉错位 |

| 动态模糊 | 照片中出现拉长的模糊身影 | 手持拍摄时的抖动、被拍摄者快速移动、快门速度过慢 |

心理机制也是“灵异照片”传播的重要推手,人类大脑具有“模式识别”本能,倾向于在模糊、不确定的信息中寻找熟悉的结构,这种现象被称为“空想性错视”(Pareidolia),云朵中被看出人脸、墙壁裂缝中看出动物,同理,照片中的噪点、光影交错也可能被解读为人形或鬼影,恐惧心理会强化这种解读——在古战场、凶宅等“特殊场景”拍摄时,拍摄者本身处于紧张状态,大脑对异常信息的敏感度会升高,将普通的光影误判为“灵异信号”,社交媒体的传播进一步放大了这种效应:一张模糊的照片配上“灵异事件”的文案,容易引发猎奇心理,在转发中逐渐“故事化”,最终形成看似真实的“灵异事件”。

人为造假则是不可忽视的因素,随着图像处理技术的发展,P图软件(如Photoshop、美图秀秀)让伪造灵异照片变得简单,通过图层叠加、透明度调整、光影渲染等手法,可以在普通照片中添加“鬼影”“幽光”,再配上虚构的背景故事,便能制造出以假乱真的“灵异照片”,部分自媒体为博取流量,甚至会刻意策划“灵异拍摄”,利用场景布置、演员配合等方式制造伪科学内容,这些照片经传播后,往往被部分观众当作“真实灵异证据”。

需要强调的是,目前没有任何一张经过科学验证的“中国灵异事件照片”能够证明超自然现象的存在,所谓的“灵异”,多是文化想象、技术误判与心理作用的叠加,面对这类照片,保持理性与批判性思维至关重要:首先检查拍摄环境与设备参数,排除技术误差;其次分析图像是否存在P图痕迹,如边缘模糊、光影不一致等;警惕故事营销,避免被情绪化的叙事裹挟。

相关问答FAQs

Q1:为什么灵异照片容易在社交媒体上引发广泛传播?

A1:传播动力主要来自三方面:一是猎奇心理,人类对未知事物天然存在探索欲,“灵异”话题自带流量密码;二是情感共鸣,部分照片与恐惧、怀旧等情绪绑定(如老宅、童年场景),容易引发共情;三是算法推荐,社交媒体平台倾向于推送高互动内容,而“灵异”话题的争议性会激发评论、转发,形成传播闭环,故事化叙事(如“拍摄者事后遭遇怪事”)进一步增强了内容的可信度与传播力。

Q2:如何判断一张灵异照片是否为P图伪造?

A2:可通过以下方法初步辨别:①检查边缘细节,伪造的“鬼影”边缘通常较生硬,与背景融合度低,或存在锯齿、色差;②分析光影逻辑,若“灵体”的光影方向与周围环境不一致(如阴影朝左,光源在右),则可能是后期添加;③放大噪点与纹理,自然照片的噪点分布均匀,而P图区域可能出现异常纹理或模糊;④交叉验证,若照片仅有单一来源且背景故事模糊,缺乏其他佐证(如拍摄视频、多人见证),则需谨慎对待。