中国作为拥有数千年文明的古国,陵墓文化源远流长,无数帝王将相的陵墓中不仅埋藏着珍宝,更隐藏着诸多未解之谜,吸引着后人不断探索,这些谜团或因技术限制无法破解,或因历史记载缺失扑朔迷离,成为考古界与历史学界经久不衰的课题。

秦始皇陵无疑是其中最神秘的代表,位于陕西临潼的这座陵墓,始建于公元前246年,历时38年建成,规模之宏大、结构之复杂令人惊叹。《史记》记载其“以水银为百川江河大海”,现代科技探测也发现陵墓封土土壤中确实存在汞异常,印证了这一说法,地宫内部的具体结构仍成谜:是否真的有机关弩箭?兵马俑坑是否只是陵墓的陪葬坑主体?地宫中是否藏有更多国宝?这些问题至今悬而未决,更令人好奇的是,秦始皇的遗体是否保存完好?史料中“下铜椁而致椁,宫观百官奇器珍怪徙臧满之”的描述,让地宫成为一座未开启的地下宝库。

陕西乾陵则因“无字碑”和未被盗掘的完整性闻名,这是中国唯一一座未被盗掘的唐代帝王陵,埋葬着唐高宗李治和女皇武则天,陵前的“无字碑”上无一字刻痕,关于其 purpose,学界有诸多猜测:是武则天“功过由后人评说”的自信,是因继位者李显无法评价,还是碑文被后人损毁?至今没有定论,乾陵的“六十年来,无敢发掘”的传说背后,是否真有防盗机关?史载乾陵“山南因水,北因原”,其地宫入口的具体位置、内部布局如何,仍是考古界的焦点。

宁夏银川的西夏王陵被称为“东方金字塔”,9座帝王陵陪葬200多座王勋墓,却因史料记载稀少、文字难以解读而充满谜团,西夏文虽已部分破译,但关于陵墓的建造工艺、祭祀制度、陵主具体身份(部分陵墓墓主尚未确定)仍存在争议,考古发现王陵夯土中混有糯米汁,这种技术在宋代建筑中常见,但西夏是否独立掌握?为何西夏王陵的形制既受唐宋影响,又有独特的“塔式”封土?这些问题反映了西夏文明的独特性与复杂性。

四川广汉的三星堆遗址虽非传统陵墓,但其祭祀坑出土的文物颠覆了人们对古蜀文明的认知,高达3.96米的青铜神树、造型奇特的青铜纵目面具、重达500克的黄金面具等,工艺精湛,风格与中原文明迥异,古蜀文明如何发展出如此高超的青铜铸造技术?这些祭祀坑是何用途?三星堆文明与中原文明、古埃及文明是否存在某种联系?这些问题至今没有答案,让三星堆成为“世界考古之谜”。

这些未解之谜不仅关乎历史真相,更折射出古人的智慧与想象力,随着考古技术的发展,未来或许能逐步揭开它们的神秘面纱,而在此之前,这些陵墓仍是等待破解的“历史密码”。

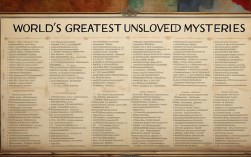

中国主要未解陵墓之谜概览

| 陵墓名称 | 位置 | 未解之谜核心 | 研究现状 |

|---|---|---|---|

| 秦始皇陵 | 陕西西安 | 地宫结构、水银江河、遗体保存、陪葬坑布局 | 遥感探测为主,暂不发掘 |

| 乾陵 | 陕西咸阳 | 无字碑含义、地宫入口、陪葬墓之谜 | 部分陪葬墓发掘,地宫未探明 |

| 西夏王陵 | 宁夏银川 | 建造工艺、陵主身份、祭祀制度 | 考古发掘与文献研究结合 |

| 三星堆遗址 | 四川广汉 | 文明来源、祭祀坑用途、青铜技术起源 | 持续发掘,文字解读待突破 |

相关问答FAQs

Q:中国陵墓未解之谜为何至今难以破解?

A:主要原因有三:一是技术限制,如秦始皇陵地宫探测虽使用遥感、物探等技术,但尚无法精确绘制内部结构;二是文物保护难题,许多陵墓一旦发掘,可能因环境变化导致文物损毁(如壁画、丝织品);三是伦理与法律约束,现代考古强调“保护为主、抢救性发掘”,主动发掘大型帝王陵需严格审批,避免破坏性考古。

Q:为何不主动发掘疑似有未解之谜的陵墓(如秦始皇陵)?

A:主动发掘需满足“保护性抢救”前提,且需确保技术成熟,秦始皇陵地宫环境复杂,水银、氧气、压力等因素可能对文物造成不可逆损害;陵墓可能存在未知的防盗机制,贸然发掘存在安全风险,考古学界主张“留给未来更先进的技术”,通过非发掘手段(如DNA分析、材料科学)逐步获取信息,而非急于打开墓室。