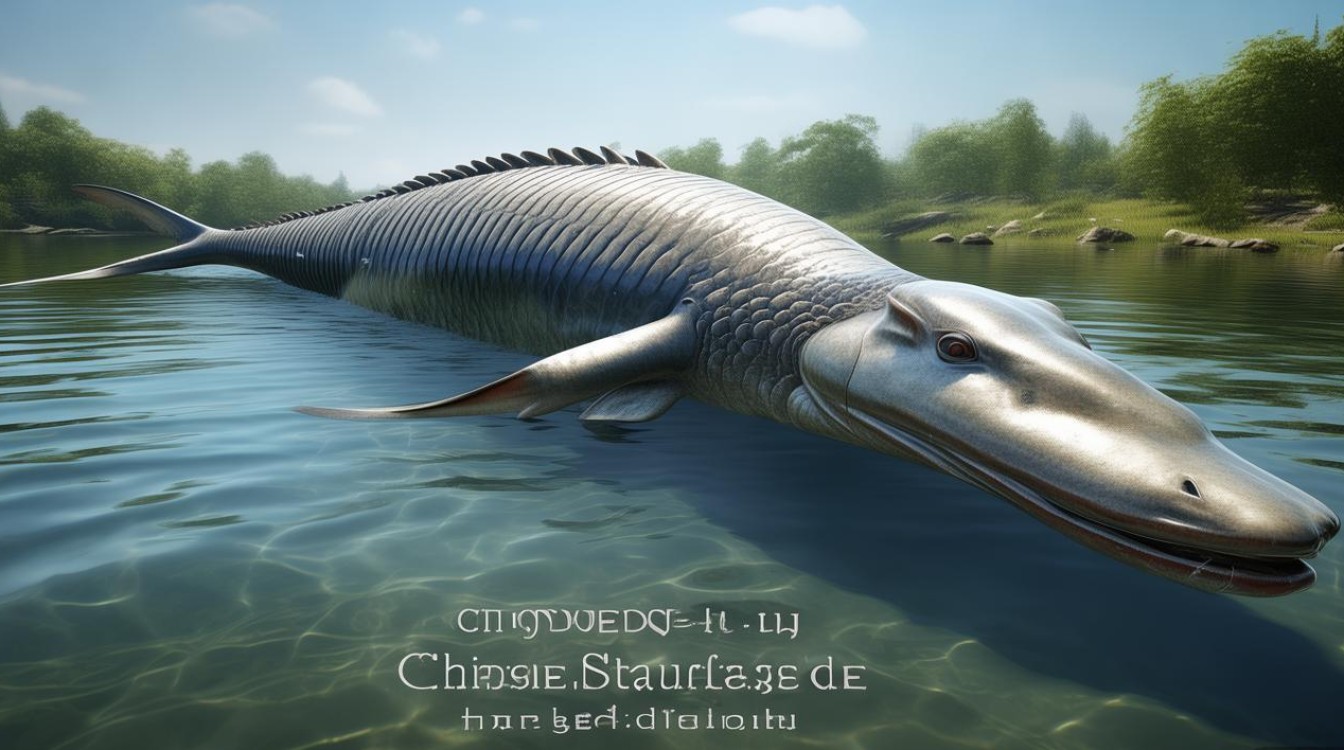

中华鲟作为中国长江流域特有的珍稀鱼类,素有“水中活化石”之称,其历史可追溯至距今1.4亿年前的白垩纪,与恐龙同时代却奇迹般地存活至今,成为研究生物进化的“活标本”,在中华鲟家族中,个体大小一直是衡量其生命力的重要指标,而“世界上最大的中华鲟”这一称号,不仅指向一个物种的生理极限,更承载着长江生态的变迁记忆。

世界上最大中华鲟的记录与溯源

关于中华鲟最大个体的记载,最早可追溯至20世纪初的民间捕鱼记录,1936年,在长江下游江苏江段,渔民曾捕获一条体长达7.2米、体重超过1020公斤的中华鲟,这一数据被收录于《中国鱼类志》及早期水产研究文献中,成为目前可考的历史最大记录,由于当时测量工具简陋,这一数据存在一定争议,更具科学依据的记录来自1981年葛洲坝截流后,科研人员在坝下江段监测到的一条雄性中华鲟:体长5.4米,体重680公斤,年龄约32岁,其体型数据经中科院水生所团队多次复核,被确认为有科学测量记录以来的最大个体。

进入21世纪后,随着野生中华鲟种群数量锐减,大型个体愈发罕见,2020年,长江水产研究所科研团队在长江口中华鲟国家级自然保护区开展声呐监测时,曾探测到一条疑似体长超过5米的中华鲟信号,但因未实际捕获,未能确认其具体体重,截至目前,经人工繁殖放流并追踪到的最大中华鲟个体为2015年放流的“鲟鲟1号”,体长2.8米,体重156公斤,与野生最大个体相比仍有显著差距,这反映出野生种群因栖息地破坏、洄游路线阻断等因素,大型个体已几乎绝迹。

中华鲟大型化的生物学基础

中华鲟能成为长江中的“巨无霸”,与其独特的生物学特性密不可分,从分类学上看,中华鲟隶属于鲟形目鲟科鲟属,作为软骨硬鳞鱼类,其体内保留了原始的脊索结构,骨骼中软骨占比高,且体表覆盖五行纵向骨板(硬鳞),这种“轻型”骨骼结构减少了游动阻力,使其能更高效地积累生长能量。

在生长习性上,中华鲟属于“慢生长、长寿命”类型,野生中华鲟需生长10-15年才能达到性成熟,此后每年秋季从近海洄游至长江上游金沙江江段产卵,整个洄游过程长达3000余公里,历时1-2个月,在洄游途中,它们摄食长江中的鱼类、甲壳类及底栖生物,能量积累效率极高,加之性成熟后仍可继续生长30-40年,因此个体能持续增大,科研监测显示,野生中华鲟的体重增长曲线在20-40岁期间最为陡峭,这一阶段正是其个体突破500公斤的关键期。

长江独特的生态环境也为中华鲟大型化提供了条件,历史上的长江中上游水流湍急、水质清澈,水温季节性变化明显,丰富的浮游生物和底栖动物为幼鲟提供了充足饵料;而金沙江段的砾石河床,则是理想的产卵场——雌鲟在此产卵后,卵附着在砾石上孵化,幼鲟顺流而下至中下游肥育区,这一完整生命周期中的每个环节,都为其体型增长奠定了基础。

栖息地变迁与大型个体的消失

近几十年来,长江生态系统的剧烈变化直接导致了中华鲟大型个体的消失,1981年葛洲坝工程截流,阻断了中华鲟洄游至金沙江产卵场的传统路线,迫使它们在坝下江段 adaptively 产卵,但坝下江段水流平缓、泥沙淤积,卵的孵化率和幼鲟成活率大幅下降,野生种群补充量锐减,据统计,1990年代以来,野生中华鲟产卵群体数量已不足百尾,且个体小型化趋势明显——2000年后捕获的野生中华鲟平均体长从4.2米降至3.5米,平均体重从450公斤降至280公斤。

除水利工程外,过度捕捞、水质污染、航运干扰等因素也进一步压缩了中华鲟的生存空间,20世纪80年代,长江流域年捕捞量曾高达数十吨,其中不乏大型亲鲟;而工业废水、农业面源污染导致长江中下游富营养化,影响了饵生物的种群数量,间接限制了中华鲟的能量摄入,2021年,《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》将中华鲟从“濒危”升级为“极危”,其野外种群已功能性濒临灭绝,大型个体的重现更成为奢望。

保护行动与未来展望

面对中华鲟的生存危机,中国自1983年起启动人工繁殖放流计划,截至目前已累计放流超过700万尾,2022年,农业农村部发布《中华鲟保护行动计划(2021-2035年)》,明确提出重建产卵场、基因保存、栖息地修复等目标,三峡集团开展的“中华鲟产卵场重建”项目,通过模拟金沙江水文条件,在宜昌江段成功构建人工产卵场,2023年首次监测到人工产卵场自然产卵迹象,为野生种群恢复带来希望。

尽管如此,中华鲟大型个体的回归仍需漫长等待,人工繁殖放流的子代因缺乏洄游训练,难以形成自然繁殖群体;而栖息地修复需数十年时间才能恢复生态功能,正如中科院水生所研究员危起伟所言:“保护中华鲟,不仅是保护一个物种,更是守护长江的生态根脉——只有当长江恢复到‘江豚吹浪立,沙鸟得鱼闲’的生态状态,我们才可能再次见证那些长达数米的‘水中巨龙’。”

中华鲟基本生物学特征表

| 特征类别 | |

|---|---|

| 分类学地位 | 鲟形目、鲟科、鲟属,中国特有物种 |

| 体长范围 | 野生个体一般2-5.4米,人工养殖个体最大2.8米 |

| 体重范围 | 野生个体一般200-680公斤,历史最大记录1020公斤 |

| 寿命 | 野生个体40-50年,人工养殖个体最长28年 |

| 食性 | 幼体以浮游动物、底栖生物为主;成体食鱼类、甲壳类、软体动物 |

| 繁殖特点 | 性成熟年龄10-15年(雌)、8-12年(雄);产卵期10-11月;产卵量30-130万粒 |

| 栖息地 | 历史分布于长江干流及近海,现主要栖息于长江中下游及河口咸淡水交汇区 |

| 保护级别 | 《国家重点保护野生动物名录》一级;《IUCN红色名录》“极危”(CR) |

相关问答FAQs

问:世界上最大的中华鲟具体有多重?这个记录是否可靠?

答:目前有科学测量记录的最大中华鲟个体是1981年在长江葛洲坝坝下捕获的雄性中华鲟,体长5.4米,体重680公斤,数据经中科院水生研究所多次复核,被确认为可靠记录,而1936年民间记录的体长7.2米、体重1020公斤的个体,因缺乏现代测量工具支持,学术界对其准确性存疑,但可作为历史参考。

问:中华鲟为什么能长这么大?现在还能见到这么大的个体吗?

答:中华鲟大型化得益于其“慢生长、长寿命”的生物学特性、长江丰富的饵料资源及传统洄游路线上的高效能量积累,但目前野生中华鲟因栖息地破坏、洄游阻断等原因,种群数量已不足百尾,且个体小型化趋势明显,近年来未再发现超过500公斤的野生个体,未来若栖息地得到有效修复,理论上可能重现大型个体,但需数十年甚至更长时间。