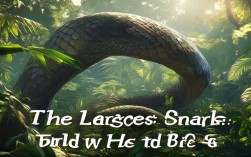

在蛇类家族中,长度一直是衡量体型的重要指标,而网纹蟒(Reticulated Python)凭借其惊人的身长,稳坐现存最长蛇类的宝座,这一发现不仅填补了生物学对大型爬行动物认知的空白,也揭示了热带雨林生态系统中顶级捕食者的独特生存策略。

网纹蟒的学名“Python reticulatus”中的“reticulatus”意为“网状的”,恰如其分地描述了它身上复杂而精致的网状斑纹,这些斑纹由黑色、黄色和棕色交织而成,宛如一张精心编织的网,不仅具有伪装功能,还使其成为爬宠爱好者眼中的“颜值担当”,真正让网纹蟒声名远播的,是其超乎想象的体型,根据吉尼斯世界纪录,目前有确凿记载的最长网纹蟒标本长达10.05米,这一数据由1912年在印度尼西亚苏门答腊岛发现的个体创造,尽管后续对测量准确性存在一定争议,但7米以上的个体在科学记录中屡见不鲜。

| 项目 | 详细信息 |

|---|---|

| 学名 | Python reticulatus |

| 科属 | 蟒科网纹蟒属 |

| 分布区域 | 东南亚(印尼、马来西亚、菲律宾、泰国、越南等) |

| 最大记录长度 | 05米(1912年,苏门答腊岛) |

| 平均体长 | 3-6米(野生),人工饲养个体可能更长 |

| 体重 | 可达100公斤以上,最长者超过150公斤 |

| 寿命 | 野生约15-20年,人工饲养可达25-30年 |

| 保护级别 | IUCN易危(Vulnerable) |

网纹蟒的分布范围主要集中在东南亚的热带雨林、沼泽和河流附近,这些地区温暖湿润的气候为它们提供了理想的栖息环境,作为顶级捕食者,网纹蟒的食谱广泛,包括鸟类、哺乳动物(如猴子、野猪、小鹿甚至鳄鱼),甚至有记录显示,极端情况下它们会攻击家畜或人类,它们的捕猎方式主要依靠伏击:利用网状花纹在植被中隐蔽,等待猎物靠近后迅速缠绕,通过收缩肌肉使猎物窒息死亡,再整吞进食。

尽管网纹蟒体型庞大,但它们的行动却异常敏捷,既擅长在地面快速移动,也能借助强壮的肌肉和预骨结构攀爬树木,甚至能在水中长时间活动,这种多样化的运动能力使它们成为适应力极强的物种,随着人类活动的扩张,网纹蟒的生存面临严峻挑战,热带雨林的砍伐导致栖息地碎片化,而其华丽的皮毛又使其成为非法贸易的目标,种群数量在过去三代中下降了至少30%,被IUCN列为“易危”物种。

在人工饲养环境下,网纹蟒也能存活较长时间,且体型可能超过野生个体,美国佛罗里达州一只名为“佛罗里达州巨蟒”的网纹蟒,体长达到8.23米,体重超过180公斤,成为人工饲养的最长个体记录,饲养大型蟒蛇需要极高的专业知识和条件,不当的饲养不仅可能危及人类安全,也会对蟒蛇自身造成伤害。

网纹蟒作为世界上最长的蛇,不仅是自然选择塑造的完美捕食者,更是生态系统中的重要一环,保护这一物种,不仅意味着守护一个生物记录的保持者,更是在维护热带雨林的生物多样性和生态平衡。

相关问答FAQs

问:网纹蟒和森蚺(Green Anaconda)哪个更长?

答:网纹蟒是现存最长的蛇,而森蚺是最重的蛇,网纹蟒的最大记录长度可达10米以上,而森蚺的平均长度为5-6米,最长记录约7.5米,但体重可超过200公斤,两者在体型上各有优势,网纹蟒以“长”著称,森蚺则以“重”闻名。

问:野外发现超过7米的网纹蟒还常见吗?

答:非常罕见,由于栖息地丧失、非法捕猎和环境污染,野生网纹蟒的体型呈小型化趋势,目前野外发现的个体多在3-5米,7米以上的个体已极为罕见,多见于偏远且保护完好的原始雨林区域,或历史上的人工测量记录。