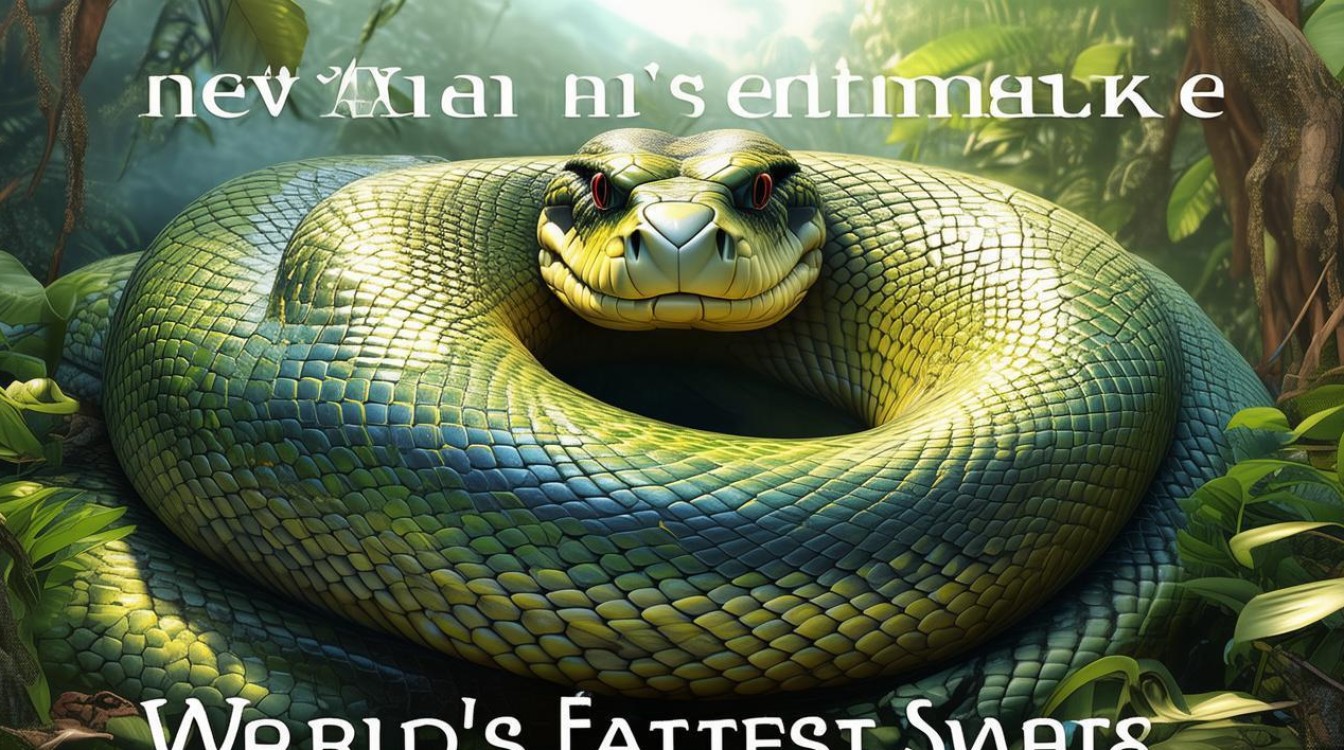

在南美洲广袤的热带雨林与湿地中,生活着一种令人生畏却又充满魅力的爬行动物——它以惊人的体重和粗壮的体型,稳坐“世界上最胖的蛇”的宝座,它就是绿森蚺(Eunectes murinus),作为现存最大的蛇类之一,绿森蚺不仅以其庞大的身躯震撼着每一个目睹它的人,更在生态系统中扮演着不可或缺的角色,从亚马逊流域的浑浊沼泽到奥里诺科河的沿岸湿地,这位“湿地巨无霸”用独特的生存智慧,演绎着属于顶级掠食者的传奇。

分类与分布:南美洲的“水中巨蟒”

绿森蚺属于蟒科森蚺属,学名为Eunectes murinus,其种加词“murinus”在拉丁语中意为“鼠色的”,指代其背部常见的深绿色或橄榄绿色基底,搭配黑色或深褐色的大型块状斑纹,这种伪装色让它能在水生环境中完美隐匿,作为森蚺属中体型最大的物种,绿森蚺主要分布于南美洲的热带雨林、沼泽、河流及湖泊沿岸,从哥伦比亚、委内瑞拉向东至巴西、圭亚那,再向南延伸至秘东部、玻利维亚和巴拉圭北部,其活动范围几乎覆盖了整个南美洲的热带湿润区域,与其他蛇类多栖息于陆地不同,绿森蚺是高度适应水生环境的半水生蛇类,超过90%的时间都在水中度过,仅在繁殖或寻找新栖息地时短暂上岸,这也让它成为地球上最依赖水生环境的蛇类之一。

形态特征:体重与围度的“巅峰对决”

提到“世界上最胖的蛇”,绿森蚺的体型数据足以令人咋舌,成年绿森蚺的平均体长通常在4.5-5.5米之间,但记录在案的最大个体体长可达7米以上,而其体重则远超其他蛇类——普通成年个体的体重一般在60-100公斤,而壮年雄性或大型雌性体重可达150-200公斤,甚至有未经核实的报道称曾发现体重超过250公斤的巨型个体(需科学验证),更直观体现“胖”的是其围度:成年绿森蚺的身体中段围度普遍超过60厘米,相当于一个成年人的腰围,而一些极端个体的围度甚至能达到80-90厘米,粗壮的身体宛如一根巨大的绿色浮木,在水中游动时,仅露出头部和背部,宛如移动的小岛。

与其他大型蛇类相比,绿森蚺的体型特征具有明显的水生适应性:头部相对较小,呈扁平的三角形,便于在水中潜行;眼睛和鼻孔位于头部顶部,让它在身体几乎完全浸入水中的情况下仍能观察外界、呼吸空气;身体肌肉异常发达,尤其是后半段,这为它在水中提供强大的推进力,使其既能快速追击猎物,也能在缠绕时爆发出惊人的力量,其鳞片小而光滑,覆盖着黏液,进一步减少了水中移动的阻力。

生活习性:顶级掠食者的“水中狩猎术”

作为顶级掠食者,绿森蚺的栖息地选择与食物来源密切相关,它们偏爱水流平缓、植被茂密的水体,如沼泽、季节性泛滥的森林、湖泊及河流的支流,这些区域不仅能为它们提供隐蔽场所,也是各种水生及半水生动物的聚集地,绿森蚺是伏击型猎手,通常将身体部分隐藏在水中或水边的植被下,仅露出头部和眼睛,耐心等待猎物靠近,它们的耐力极强,可以连续数小时保持静止不动,直到猎物进入攻击范围——这一过程中,它们依靠热感应 pits(位于上唇鳞间的热感受器)感知猎体散发的热量,即使在浑浊的水中也能精准定位。

绿森蚺的食谱广泛,涵盖从鱼类、两栖类、爬行类到鸟类和哺乳类的多种动物,其中最具代表性的是凯门鳄——它们甚至会捕食体长1.5米以上的亚成年凯门鳄,成为少数能以鳄鱼为食的动物之一,野猪、水豚、鹿、鸟类等也是它们的猎物,但通常选择体型小于自身1/3的个体,以确保能成功吞咽,捕猎时,绿森蚺会以闪电速度咬住猎物,用向后弯曲的牙齿固定,然后迅速用身体缠绕猎物,通过收缩肌肉施加压力,导致猎物窒息死亡,随后,它们会通过颌部关节的可活动性(下颌两侧骨头由韧带连接,可独立活动)张大嘴巴,整吞猎物,整个过程可能耗时数小时,吞下大型猎物后,它们会进入长达数周的消化期,期间减少活动,集中能量分解食物。

繁殖与生长:从“迷你幼蛇”到“庞然大物”

绿森蚺的繁殖方式为卵胎生,这是蟒科动物的典型特征——雌蛇体内受精卵孵化后直接产出幼蛇,无需外界提供热量,繁殖期通常在雨季(11月至次年4月),此时食物丰富,雌蛇的能量储备充足,雄性之间会通过“缠斗”竞争交配权,类似摔跤比赛,它们用身体互相缠绕、挤压,试图将对手按压在地,胜者获得与雌蛇交配的机会,雌性怀孕期约为6-7个月,每胎可产下20-40条幼蛇,最多甚至可达80条,幼蛇出生时体长已达60-80厘米,体重约100-200克,虽与成年个体体型相差悬殊,但已具备独立捕食能力,主要捕食鱼类、蛙类和小型哺乳动物。

绿森蚺的生长速度较慢,幼蛇需要3-4年才能达到性成熟,此时体长约为3-4米,在理想条件下(食物充足、天敌少),绿森蚺的寿命可达20-30年,甚至有圈养个体活至35年的记录,其体型增长主要在前10年,之后速度逐渐放缓,但终身都在缓慢增重和增粗,这也是为什么老年绿森蚺往往比年轻个体更“胖”。

与人类的关系:从神话到现实

在原住民文化中,绿森蚺占据着重要地位,亚马孙地区的土著部落将其视为森林的守护者,认为它们拥有控制水源的力量,甚至在神话中将绿森蚺描绘成“水之精灵”,随着人类活动的扩张,绿森蚺与人类的冲突日益加剧,绿森蚺偶尔会捕食家畜(如猪、羊),尤其是在栖息地边缘地区,这导致当地居民对它产生敌意;森林砍伐、湿地开垦、水污染等活动严重破坏了它们的生存环境,导致种群数量急剧下降,非法宠物贸易也威胁着绿森蚺的生存——尽管绿森蚺性情相对温顺,极少主动攻击人类,但作为大型蛇类,它们需要极大的饲养空间和专业的照料,许多被捕获的个体因无法适应人工环境而死亡,绿森蚺被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)附录Ⅱ,禁止国际商业贸易,但在部分国家的国内贸易中仍存在漏洞。

保护现状:湿地巨无霸的生存危机

尽管绿森蚺是顶级掠食者,处于食物链顶端,但其种群数量正面临严峻挑战,根据国际自然保护联盟(IUCN)的评估,绿森蚺的种群数量在过去30年中下降了至少30%,主要威胁包括:栖息地丧失(热带雨林砍伐和湿地排水导致其失去捕猎和繁殖场所)、水资源污染(农业化学品和采矿废水污染水体,影响猎物数量和健康)、非法捕猎(为获取蛇皮、肉及活体个体)以及人类与野生动物的冲突(因捕食家畜而被报复性捕杀)。

保护绿森蚺不仅是对单一物种的守护,更是对整个湿地生态系统的维护,作为顶级掠食者,它们通过控制凯门鳄、水豚等物种的数量,维持生态平衡;它们也是湿地环境的指示物种,其生存状况反映了湿地的健康程度,南美洲多个国家已建立自然保护区,如巴西的亚马孙国家公园、委内瑞拉的奥里诺科河自然保护区等,为绿森蚺提供庇护所,科研人员通过卫星追踪、种群监测等手段,研究其生态需求,推动社区保护项目,让当地居民参与到保护行动中。

绿森蚺与其他大型蛇类的体型对比

为了更直观地展现绿森蚺作为“世界上最胖的蛇”的地位,以下将其与现存其他大型蛇类的关键数据进行对比:

| 蛇种 | 最大体长(米) | 最大体重(公斤) | 主要分布区域 | 栖息环境 | 典型食物 |

|---|---|---|---|---|---|

| 绿森蚺 | 0+ | 200-250+ | 南美洲热带雨林/湿地 | 半水生 | 凯门鳄、哺乳类、鸟类 |

| 网纹蟒 | 0+ | 约150 | 东南亚雨林 | 陆地/半水生 | 哺乳类、鸟类、爬行类 |

| 缅甸蟒 | 7-7.0 | 约90-180 | 东南亚热带地区 | 陆地/湿地 | 哺乳类、鸟类、爬行类 |

| 非洲岩蟒 | 0-7.0 | 约90-100 | 非撒哈拉沙漠地区 | 陆地/水源附近 | 哺乳类、鸟类、大型爬行类 |

从表中可见,尽管网纹蟒的体长超过绿森蚺,但绿森蚺的体重和围度远超其他蛇类,这使其成为当之无愧的“最胖蛇类”,绿森蚺的高度水生适应性也与其他大型蛇类形成鲜明区别——它不仅是体型上的“巨无霸”,更是水生环境中的顶级猎手。

相关问答FAQs

Q1:绿森蚺真的能吞下一整头牛吗?

A1:绿森蚺无法吞下一整头成年牛,这一说法是对其捕食能力的夸张,绿森蚺的猎物选择遵循“体型匹配原则”,通常只捕食体型小于自身1/3的动物,例如幼年凯门鳄(体长1米左右)、中型哺乳动物(如野猪、水豚,体重不超过50公斤)或大型鸟类,虽然曾有绿森蚺捕食家畜(如羊、猪)的记录,但这些动物的体型也远小于成年牛,牛的体型庞大(成年牛体重可达500公斤以上),远超绿森蚺的吞咽能力,且绿森蚺的颌部结构和消化系统无法处理如此巨大的猎物,吞牛”纯属误传。

Q2:绿森蚺有天敌吗?成年绿森蚺会被其他动物捕食吗?

A2:成年绿森蚺作为顶级掠食者,几乎没有天敌,但幼蛇和亚成年个体面临多种威胁,幼蛇(出生后1年内)体型小(不足1米),可能成为美洲豹、凯门鳄、大型猛禽(如哈比鹰)的猎物,亚成年绿森蚺(体长2-4米)需警惕美洲豹的攻击——美洲豹是少数敢于主动攻击大型森蚺的哺乳动物,利用其强大的咬合力咬断森蚺的头部或身体,而对于成年绿森蚺(体长5米以上,体重150公斤以上),除人类(因栖息地破坏、非法捕猎等)外,几乎没有动物能对其构成威胁,即使是凯门鳄也会主动避开成年绿森蚺,避免发生冲突。