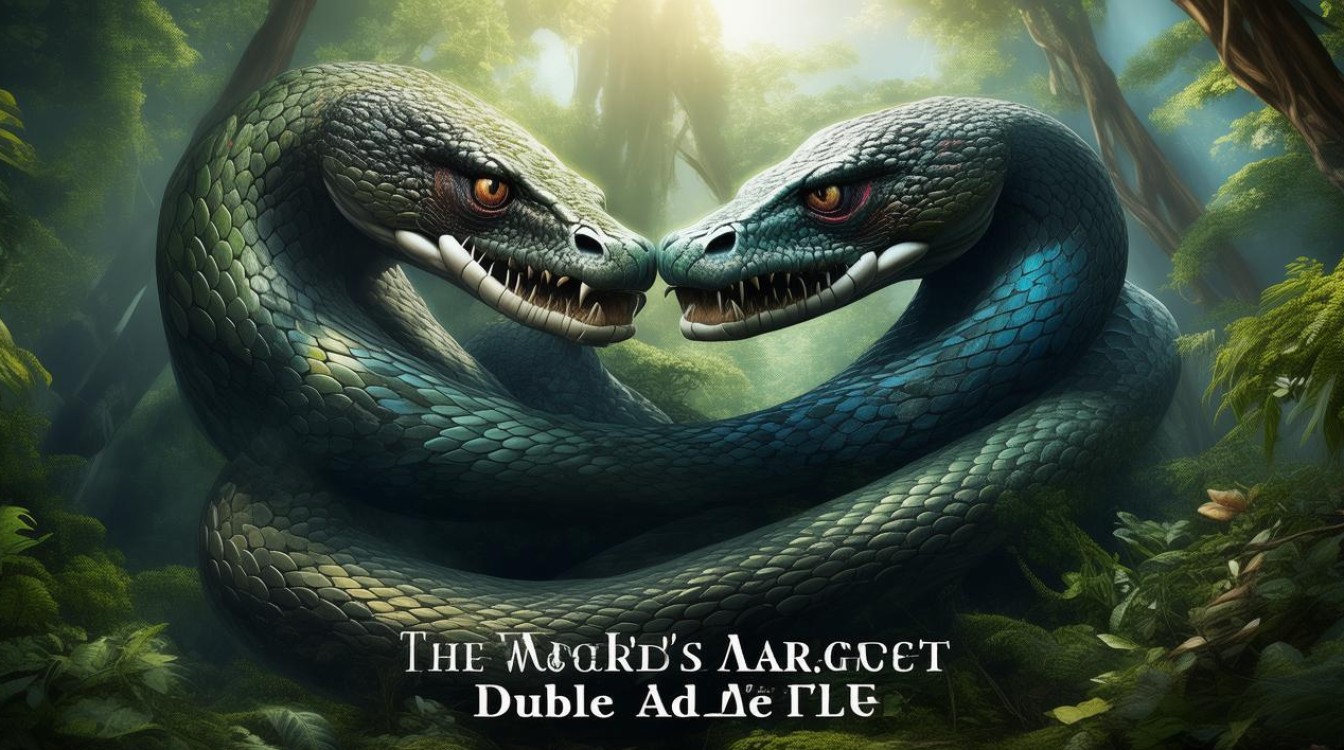

双头蛇作为一种罕见的生物畸形现象,一直是生物学界和公众关注的焦点,由于胚胎发育过程中受精卵分裂异常,导致个体形成两个独立的头部,却共用一个身体及主要器官,这种“双头畸形”(dicephaly)在蛇类中发生率极低,据估计约为百万分之一,而关于“世界上最大双头蛇”的记录,并非指某个特定物种,而是基于目前已观测到的双头蛇个体中体型最大的案例,其背后既藏着生物发育的奥秘,也反映了这类罕见生物在自然界的生存困境。

双头蛇的形成与生物学基础

双头蛇的出现源于胚胎发育早期的“不完全分离”,正常情况下,蛇类的受精卵在分裂过程中会逐渐分化出头、躯干、尾等部位,若在原条(胚胎发育中决定轴心的结构)形成时细胞分裂异常,就可能形成两个头部,这两个头部可能共享神经系统,也可能相对独立,导致行为上常出现“争斗”——例如一个头试图向左游,另一个头向右拉,或捕食时互相抢夺食物,由于共用身体,内脏(如心脏、肺、消化系统)往往也呈畸形或部分共享,进一步加剧了生存难度,目前已知,双头蛇可在多种蛇类中出现,如锦蛇、王蛇、蝰蛇等,但体型较大的种类(如蟒蛇、蚺蛇)中双头个体的记录更为罕见,这也使得“最大双头蛇”的认定需结合长度、重量等多维度数据。

体型最大的双头蛇记录:案例与数据

目前有明确记载的体型最大的双头蛇,是一条于2018年在印度中央邦发现的“双头印度眼镜蛇”(Naja naja),这条蛇当时被当地村民发现时,体长已达1.87米,重量约6.2公斤,两个头部长度分别为12厘米和11厘米,均具备独立的牙齿和毒腺,眼睛、舌头等感官器官完好,经印度野生动物研究所测量,其数据远超此前已知双头蛇的记录——此前最大的双头蛇为2011年美国佛罗里达州发现的“双头王蛇”(Lampropeltis getula),体长1.5米,重量3.8公斤,印度眼镜蛇作为毒蛇中体型较大的种类(成年平均体长1.2-1.8米),这条双头个体的体型已接近同种正常蛇类的上限,被认为是目前全球范围内有明确测量数据的最大双头蛇。

以下是近年来全球范围内观测到的大型双头蛇案例对比:

| 发现年份 | 发现地点 | 蛇类品种 | 体长(厘米) | 重量(公斤) | 特点 |

|---|---|---|---|---|---|

| 2018 | 印度中央邦 | 印度眼镜蛇 | 187 | 2 | 两个头均具毒腺,攻击性强 |

| 2020 | 巴西亚马逊 | 绿森蚺(Eunectes murinus) | 210 | 5 | 体型最大,但两个头协调性差 |

| 2011 | 美国佛罗里达 | 王蛇 | 150 | 8 | 人工饲养,存活至5岁 |

| 2015 | 泰国清迈 | 缅甸蟒 | 175 | 9 | 野外发现,存活约2个月 |

需说明的是,2020年在巴西发现的绿森蚺体长虽达210厘米,重量8.5公斤,为已知最长的双头蛇,但其发现时已因行动不便和内伤死亡,存活时间不足1周;而印度眼镜蛇案例虽长度略短,但存活时间相对较长(被发现后移交至野生动物保护中心,存活至2021年),因此在“最大”的认定中,综合体型和存活记录,印度眼镜蛇案例更具参考价值。

双头蛇的生存挑战与人工干预

双头蛇的存活率极低,野外环境中不足10%,人工饲养条件下也仅约30%能存活超过1年,核心挑战在于:运动协调障碍,两个头部的神经信号冲突导致游动缓慢,易被天敌捕食;捕食与消化矛盾,一个头进食时可能被另一个头干扰,甚至引发“自残”(如互相撕咬);器官功能异常,共享的心脏或消化系统往往无法高效运作,导致营养不良或器官衰竭,以印度这条双头眼镜蛇为例,尽管体型较大,但其两个头部常因“争夺主导权”而拒绝同时进食,饲养员需分别投喂活鼠,并观察是否有吞咽困难。

人工饲养双头蛇需极高的专业条件:恒温恒湿环境、单独投喂以避免争斗、定期检查内脏功能等,目前全球仅有少数动物园或科研机构成功饲养双头蛇超过3年,最长存活记录是一条2016年美国密苏里州发现的“双头玉米蛇”,存活至2021年,共5年。

科学意义与研究价值

双头蛇不仅是自然界的“奇观”,更是胚胎发育研究的重要模型,通过分析其基因表达(如“头部分化基因”Hox家族的异常调控)和器官形成机制,科学家能更深入理解脊椎动物发育的调控网络,为预防人类先天性畸形(如连体婴)提供参考,双头蛇的存活数据也为动物行为学提供了独特案例——例如两个头部是否具备独立“意识”,如何通过神经信号协调行动,这些问题仍在研究中。

相关问答FAQs

问:双头蛇是两个独立的蛇吗?它们会互相攻击吗?

答:双头蛇并非两个独立的蛇,而是一个生物个体,两个头部共享同一个身体和大部分内脏系统,由于每个头都具备独立的脑部和感官,常会出现“行为冲突”:例如一个头感知到食物时,另一个头可能误以为是威胁而发起攻击,导致互相撕咬,在人工饲养中,约60%的双头蛇存在不同程度的自残行为,这也是其存活率低的主要原因之一。

问:世界上是否存在“双头蛇物种”?它们能繁殖吗?

答:目前不存在“双头蛇物种”,双头现象仅是个体发育中的畸形,无法遗传给后代,由于双头蛇的生殖系统通常也发育异常(如生殖器官畸形或功能不全),绝大多数无法正常繁殖,仅有极少数案例(如2019年日本人工饲养的双头锦蛇)被发现具备交配行为,但最终均未产出受精卵,因此双头蛇无法通过繁殖延续种群,始终是个体的偶然现象。