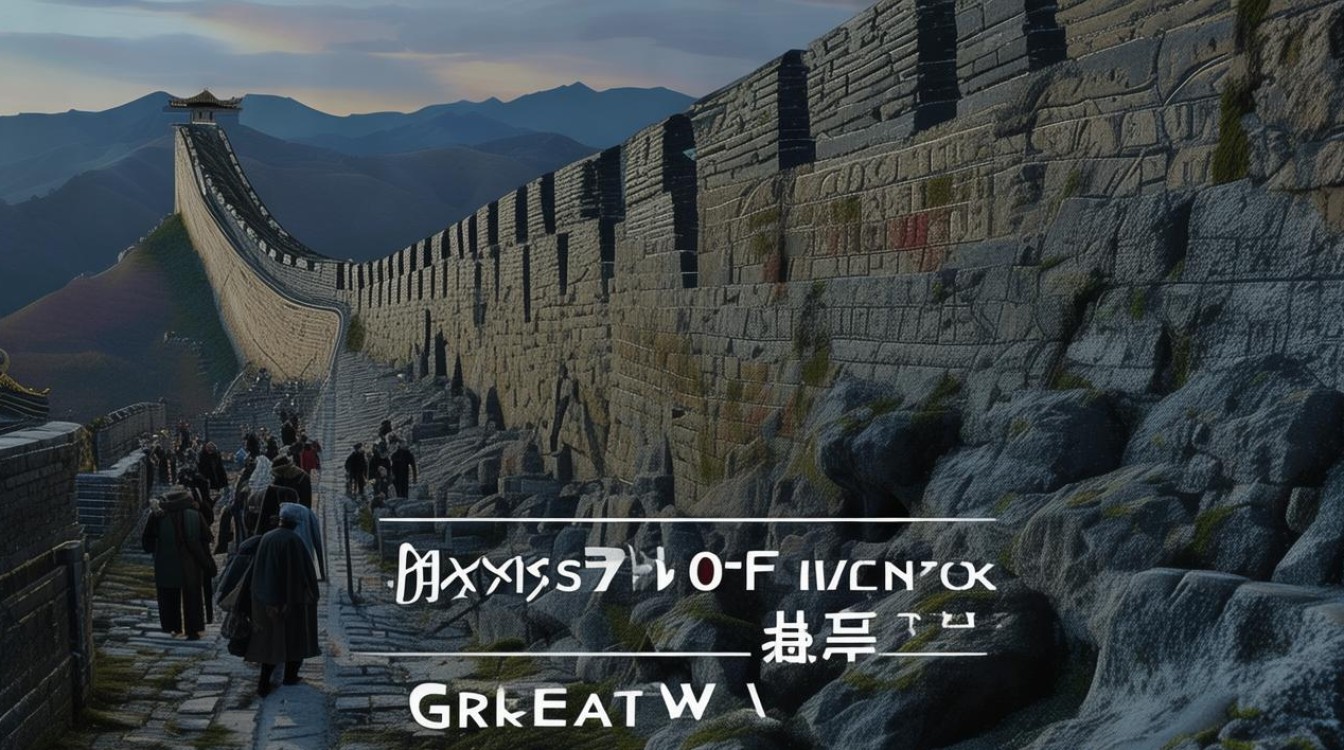

万里长城,作为世界七大奇迹之一,蜿蜒于中国北方山川之间,不仅是古代军事防御体系的巅峰之作,更承载着无数未解的历史谜团,这些谜团涉及建造技术、军事功能、历史记载乃至文化符号,千年来吸引着无数学者与探险家探寻,却始终未能完全揭开其神秘面纱。

建造技术的“超时代突破”

长城的建造堪称古代工程的奇迹,尤其在缺乏现代机械的条件下,其施工技术至今令人惊叹,以明长城为例,许多段落的城墙建于悬崖峭壁之上,巨石重达数吨,如何运输、砌筑至今仍是谜题,考古学家在河北金山岭长城发现,部分墙体的砖石间使用了“糯米石灰浆”——将糯米汤与石灰混合,黏性远超普通砂浆,历经数百年风雨仍坚固如初,这种配方的具体比例、工艺流程,却因古代匠人的口传心授而失传,成为“舌尖上的密码”,更令人困惑的是,部分关隘的城砖上刻有“标准重量”标记(如“五斤”“十斤”),推测可能是为了保证建筑质量,但统一的标准化管理机制在史书中并无详细记载,如何实现跨区域、跨朝代的统一标准,仍是未解之谜。

军事功能的“隐形防线”

长城的军事防御功能看似明确,但部分关隘与烽燧的布局却存在“反逻辑”设计,甘肃嘉峪关以西的“玉门关”和“阳关”,地处荒漠腹地,远离人口聚居区,却成为丝绸之路上的重要军事据点,传统观点认为长城主要用于抵御北方游牧民族,但这些“关外关”更像是贸易管控与文化交融的前哨,烽燧的信号传递机制也充满谜团:史书记载“昼举烟,夜举火”,但不同颜色的烟雾(如青、白、黑)是否对应不同敌情?内蒙古额济纳旗出土的汉简中,提到“蓬火积薪”的信号方式,却未说明具体编码规则,使得烽火传递的“加密系统”至今难以还原。

历史记载的“断层与空白”

长城的修建跨越多个朝代,但史书记载却存在大量断层,以秦长城为例,《史记》仅载“筑长城,因地形,用险制塞”,却未提及具体的修建路线、劳工来源及工程规模,近年来,考古学家在陕西榆林发现秦长城“复线”遗址——两条相距数公里的平行城墙,其功能是防御还是军事演练?史书并无记载,更令人困惑的是,部分长城段落存在“突然中断”的现象,如辽宁虎山长城的东端,本应延伸至鸭绿江,却在距江5公里处戛然而止,是因地质条件限制,还是政治边界变更?答案仍埋藏在黄土之下。

神秘符号与“非人类痕迹”

长城砖石、崖壁上遍布各类符号,其中部分至今无法解读,河北司马台长城的城砖上,发现大量类似“卍”“卐”的符号,与佛教符号相似,但部分朝代早于佛教传入中国;宁夏水洞沟长城的岩壁上,刻有奇怪的“螺旋纹”,与游牧部落的图腾无关,其含义成谜,民间传说中“长城有‘龙脉’”“建城时以‘人祭’”等说法,虽被考古学家否定(如人骨遗骸多为墓葬残留),但部分地段的“异常磁场”现象(指南针失灵、电子设备故障)仍被归因于未知的地质或历史因素。

长城走向的“地理谜题”

长城的走向并非完全遵循“因地形,用险制塞”的原则,部分段落刻意绕开险要之地,反而选择平缓地形,北京箭扣长城的“之”字形走向,若直接沿山脊修建可缩短1公里,却为何多绕数公里?推测可能与风水“藏风聚气”有关,或是为避免破坏“龙脉”,但缺乏直接史料佐证,甘肃敦煌附近的汉长城,部分墙体建在盐碱地之上,墙体因盐碱侵蚀而疏松,却为何不选择更优质的土壤?是资源限制,还是另有战略考量?

| 朝代 | 技术难题 | 推测方案 | 未解点 |

|---|---|---|---|

| 秦朝 | 巨石搬运与陡峭地形施工 | 可能利用杠杆、滑轮组 | 具体工具与劳动力组织方式 |

| 汉朝 | 烽燧信号加密 | 不同颜色烟雾对应敌情 | 编码规则与传递效率 |

| 明朝 | 糯米石灰浆配方 | 糯米汤+石灰+添加剂 | 添加剂种类与配比 |

相关问答FAQs

Q1:长城砖石上的神秘符号是外星人留下的吗?

A:目前考古发现的长城符号多为工匠标记(如姓名、年号)、祈福文字或军事编码,少数未解读符号可能是古代族群符号或地方性标记,尚无任何科学证据支持“外星痕迹”说,此类推测更多源于民间对古代技术的过度想象。

Q2:为什么有些长城段落在荒无人烟的地方修建?

A:这些“荒漠长城”通常兼具多重功能:一是控制丝绸之路贸易,如玉门关、阳关,监管商旅往来;二是作为战略缓冲区,防范游牧部落从薄弱处渗透;三是与“屯田制”结合,驻军同时进行农业生产,形成“防御-生产”一体化体系,其具体选址需结合历史背景分析,不能单纯以“人口密度”衡量军事价值。