在广袤的深海世界,生存着许多因适应极端环境而演化出奇特外貌的生物,剑吻鲨(Mitsukurina owstoni)常被冠以“世界上最丑的鲨鱼”之称,这种生活在千米之下的深海居民,以其怪异的外形和神秘的习性,成为海洋生物学家和公众关注的焦点。

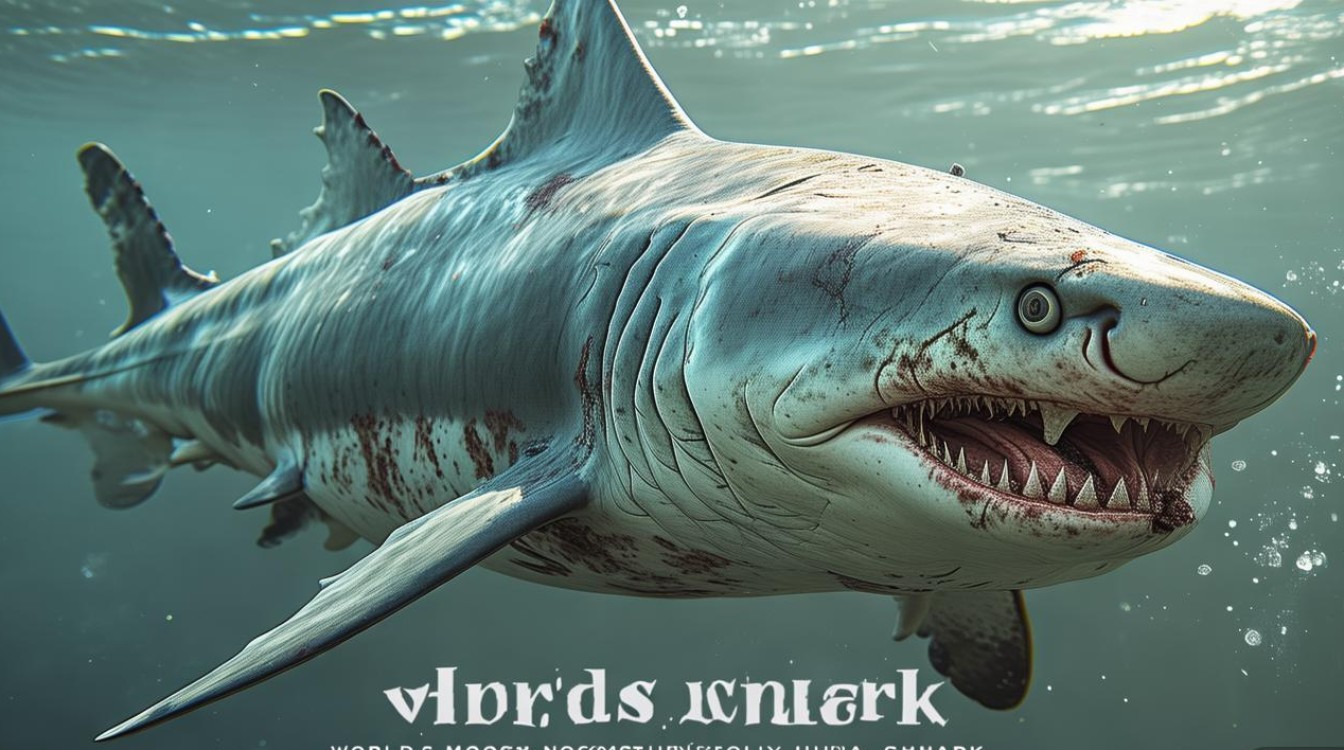

剑吻鲨最引人注目的无疑是它那柄“剑”般修长而柔软的吻部,长度可达身体的一半以上,吻部末端布满大量电感受器,如同精密的雷达,帮助它在漆黑的海底探测猎物的微弱生物电信号,它的身体呈粉红色或灰白色,不同于常见鲨鱼深色的表型,这种“裸感”源于其薄而透明的皮肤,皮下血管的颜色直接显现出来——这是深海无光环境下减少色素沉积的适应结果,剑吻鲨的头部扁平,嘴巴极大,平时收拢时隐藏在皮肤褶皱内,一旦捕食便会猛然张开,露出细小而尖锐的牙齿,这些牙齿虽小却呈三角形,能牢牢咬住滑溜的猎物,它的鳃裂有5对,较大且靠后,身体呈纺锤形,但尾部短小,与不成比例的长吻形成强烈反差。

作为深海“隐士”,剑吻鲨主要分布在太平洋、大西洋、印度洋的温带和热带海域,栖息深度通常在200至1000米,最深可达1500米,它们游泳速度缓慢,属于伏击型捕食者,主要食谱包括深海鱼类、头足类(如鱿鱼)和甲壳动物,科学家推测,其长吻在捕食时可能具有“扫荡”功能,通过左右摆动惊扰隐藏在泥沙中的猎物,再张开大嘴一口吞下,剑吻鲨的繁殖方式为卵胎生,雌性每次可产下数尾幼鲨,幼鲨在母体内孵化,出生后即具备独立生存能力,外形与成体相似。

为了更直观地理解剑吻鲨的“丑”,我们可以将其与另外两种同样因外形奇特而入选“丑鲨榜”的深海鱼类进行对比(见表1)。

| 鲨鱼名称 | 外形特征 | 栖息深度 | 分布区域 |

|---|---|---|---|

| 剑吻鲨 | 剑状长吻、粉红身体、大嘴、细齿、5对鳃裂 | 200-1500米 | 全球温带和热带海域 |

| 皱鳃鲨 | 鳗状细长身体、6对鳃裂呈梳状、皮肤松弛、锥形牙齿 | 500-1000米 | 太平洋、大西洋深层海域 |

| 长鼻锯鲨 | 锯状吻部(边缘有齿)、扁平头部、灰褐色体色、体长1.5米左右 | 200-1000米 | 印度洋、西太平洋海域 |

从表中可见,这些鲨鱼的“丑”实则是对深海高压、无光、食物稀少环境的极致适应:剑吻鲨的长吻是探测工具,皱鳃鲨的鳗状身体便于在狭窄缝隙中穿梭,长鼻锯鲨的锯状吻则是挖掘猎物的利器。

所谓的“丑”,本质是自然选择的杰作,在深海这个与陆地截然不同的世界,生存压倒一切,外形的首要功能是适应而非美观,剑吻鲨的粉红皮肤减少了能量消耗,长吻提升了捕食效率,这些看似怪异的特征,实则是千万年演化赋予它的“生存密码”。

FAQs

问:剑吻鲨的长吻真的那么柔软吗?会不会折断?

答:剑吻鲨的长吻主要由软骨构成,内部充满空腔和结缔组织,确实非常柔软,可以像触手一样弯曲摆动,不易折断,这种结构既保证了探测的灵活性,又避免了在深海高压环境中因僵硬而受损。

问:深海鲨鱼为什么普遍外形奇特?是食物匮乏导致的吗?

答:深海鲨鱼外形奇特是多重环境因素共同作用的结果,除了食物匮乏导致的特化捕食结构(如长吻、锯状吻),无光环境也促使它们演化出发达的电感受器、发光器官(部分种类)等;高压环境则让它们的身体多为软骨、皮肤松弛以适应压力,这些特征并非“退化”,而是高效利用深海资源的生存策略。