哲罗鲑,作为鲑科鱼类中的“巨无霸”,长久以来以其庞大的体型和神秘的栖息地吸引着生物学家的目光和探险者的追寻,它是现存淡水鱼类中体型最大的掠食者之一,主要分布在亚洲北部的高纬度冷水河流中,包括俄罗斯的西伯利亚、蒙古北部以及中国黑龙江、乌苏里江、图们江流域等,其学名Hucho taimen,在蒙古语中意为“河流之主”,这一称号恰如其分地体现了它在水生生态系统中的顶级地位。

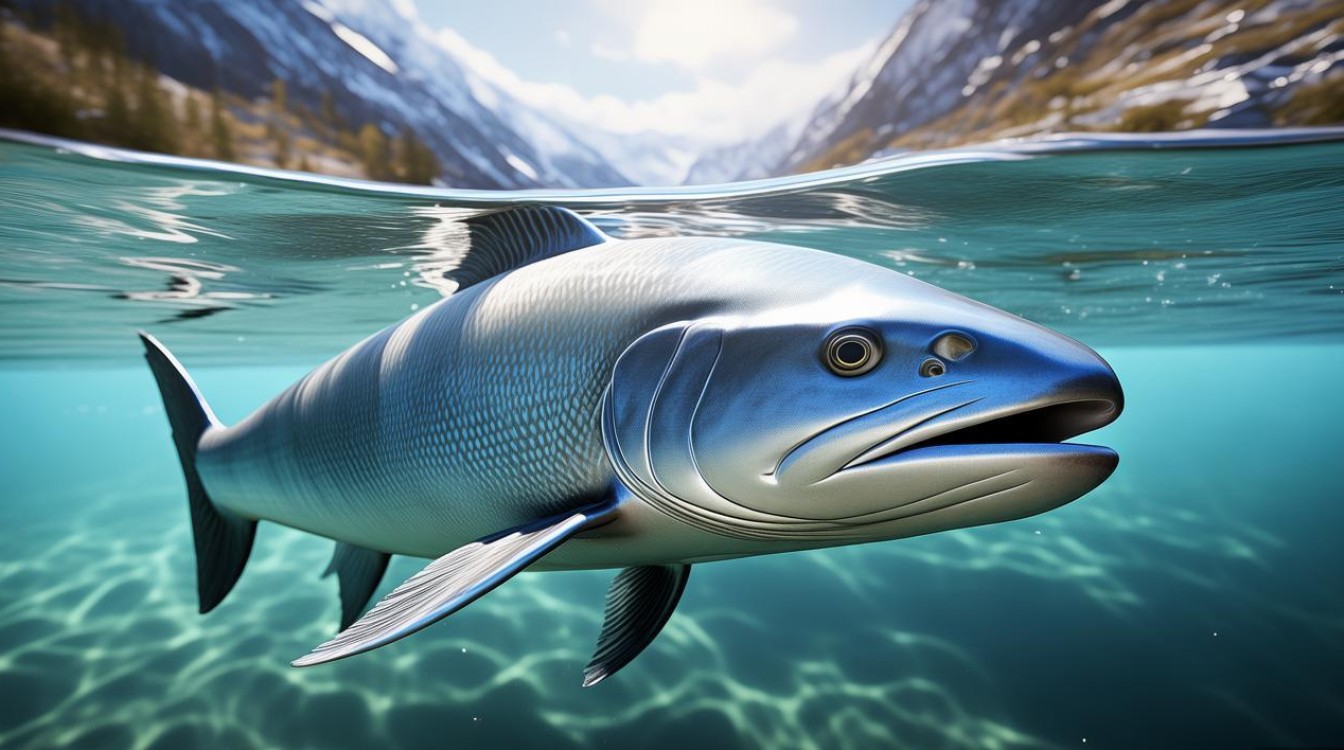

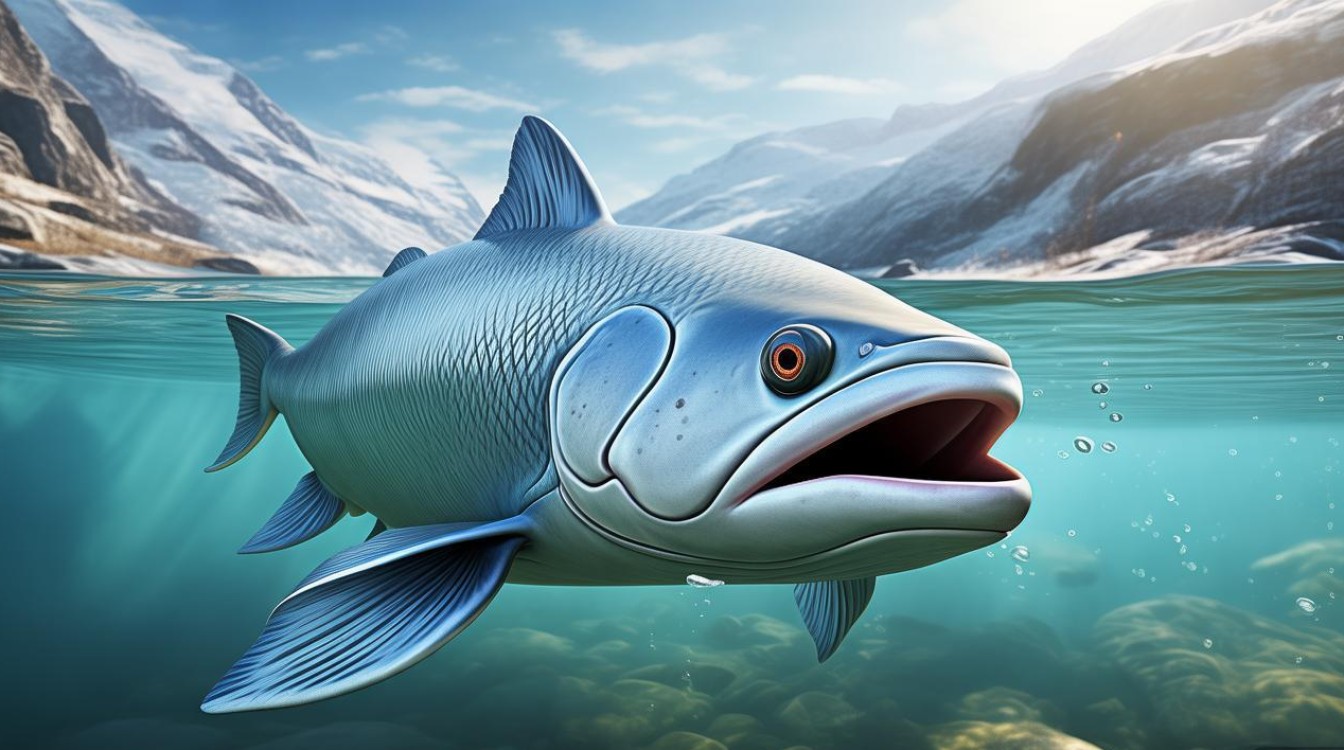

从分类学上看,哲罗鲑属于鲑形目鲑科哲罗鲑属,是该属中体型最大的物种,与同科的鲑鱼、鳟鱼相比,哲罗鲑的体型更为粗壮,头部扁平,吻部尖细,口大且牙齿锋利,呈锥状,适合捕猎大型猎物,体色通常随栖息环境变化,背部呈深绿色或灰褐色,腹部银白,体侧分布有密集的黑色小斑点,这些斑点在侧线上方排列成不规则条纹,既是伪装色,也是个体识别的标志,它的尾鳍呈叉形,背鳍和脂鳍较为发达,这种身体结构赋予了它在湍急河流中强大的游泳能力和爆发力。

世界上最大哲罗鲑”的记录,一直是生物学界和民间讨论的热点,目前科学界有可靠数据记载的最大个体,于1943年在俄罗斯西伯利亚的叶尼塞河支流捕获,体长达到惊人的2.8米,体重超过200公斤,这一记录被《吉尼斯世界纪录》和鱼类学权威著作《Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean》收录,成为衡量哲罗鲑体型极限的标杆,历史上还流传着更夸张的传说:19世纪末,在蒙古的色楞格河流域,当地猎人曾捕获过体长超过3米、体重接近300公斤的个体,但这些记录缺乏科学测量数据,更多被视为探险者的夸张描述,尽管如此,这些传说依然印证了哲罗鲑作为“淡水巨怪”的传奇色彩。

哲罗鲑的体型优势与其生态习性密切相关,作为顶级掠食者,它栖息在水温较低(通常不超过15℃)、溶氧量高的清澈河流中,偏好深潭、急流与缓流交汇的复杂水域,这里既能提供隐蔽的藏身之所,又是猎物频繁出没的区域,它的食谱广泛,从幼鱼、小型鱼类(如茴鱼、雅罗鱼)到陆生哺乳动物(如水鼠、松鼠)、水鸟甚至同类,皆在其捕食范围之内,曾有研究者在解剖的哲罗鲑胃中发现过完整的野鸭幼崽和半米长的鲑鱼,足见其捕食能力之强,这种广食性使得哲罗鲑在食物链中占据顶端,但也导致其生长周期长、性成熟晚——通常需要5-8年才能达到繁殖年龄,进一步加剧了种群恢复的难度。

正是这种依赖大型河流、生长缓慢、繁殖率低的特性,使哲罗鲑成为环境变化的“敏感指示物种”,近几十年来,由于人类活动的影响,其野生种群数量急剧下降,栖息地破坏是首要威胁:水坝建设阻断了哲罗鲑的洄游通道,导致其无法前往传统的产卵场;森林砍伐加剧水土流失,使河流泥沙含量增加,破坏了产卵所需的砾石底质;过度捕捞则直接减少了成年个体数量,尤其是对大个体的选择性捕捞,严重削弱了种群的繁殖潜力,气候变化导致的河流水温升高,进一步压缩了哲罗鲑的生存空间,使其适宜栖息地不断向高纬度、高海拔区域退缩。

面对哲罗鲑的生存危机,中国、俄罗斯、蒙古等国已将其列为重点保护对象,哲罗鲑被列入《国家重点保护野生动物名录》一级保护动物,黑龙江、吉林等地建立了多个自然保护区,如黑龙江呼玛河自然保护区、吉林长白山自然保护区等,通过禁渔、栖息地修复、人工增殖放流等措施保护其种群,国际上,中俄蒙三国联合开展跨境河流哲罗鲑保护项目,共享监测数据,协同打击非法捕捞,科研人员也在积极探索人工繁殖技术,通过人工繁育培育幼苗,再放流至自然河流,以补充野生种群,中国水产科学研究院黑龙江水产研究所自20世纪90年代起便开展哲罗鲑人工繁殖研究,目前已攻克亲鱼培育、催产孵化等技术难关,累计放流幼苗数万尾。

为了更直观地了解哲罗鲑的关键特征,以下表格归纳了其分类、分布及生态数据:

| 类别 | 项目 | 说明 |

|---|---|---|

| 分类学地位 | 界 | 动物界 |

| 门 | 脊索动物门 | |

| 纲 | 硬骨鱼纲 | |

| 目 | 鲑形目 | |

| 科 | 鲑科 | |

| 属 | 哲罗鲑属 | |

| 种 | 哲罗鲑(Hucho taimen) | |

| 分布区域 | 主要国家 | 俄罗斯(西伯利亚)、蒙古、中国(黑龙江、乌苏里江、图们江流域) |

| 栖息环境 | 高纬度冷水河流,偏好深潭、急流与缓流交汇处,水温≤15℃ | |

| 形态特征 | 最大体长(科学记录) | 8米(1943年,俄罗斯叶尼塞河) |

| 最大体重(科学记录) | 200公斤以上 | |

| 体型特征 | 体粗壮,头部扁平,口大,牙齿锥状,体色背部深绿/灰褐,腹部银白,具黑斑 | |

| 生态习性 | 食性 | 肉食性,捕食鱼类、哺乳动物、水鸟等 |

| 繁殖特点 | 5-8年性成熟,春季产卵,产卵于砾石底质浅水区 | |

| 保护现状 | 保护级别 | 中国国家一级保护动物,IUCN濒危(EN) |

| 主要威胁 | 栖息地破坏(水坝、水土流失)、过度捕捞、气候变化 |

尽管保护工作已取得一定成效,但哲罗鲑的未来仍面临诸多挑战,栖息地的碎片化导致种群隔离,基因交流受阻,降低了种群的遗传多样性;非法捕捞和误捕现象依然存在,尤其是在偏远地区,监管难度较大,全球气候变暖可能导致其适宜栖息地进一步萎缩,如何在生态保护与经济发展之间找到平衡,成为保护哲罗鲑的关键。

作为淡水生态系统的旗舰物种,哲罗鲑的存在不仅是生物多样性的重要组成部分,更是河流生态健康的“晴雨表”,保护这一“河流之主”,不仅是保护一个物种,更是保护整个河流生态系统的完整性和稳定性,通过加强国际合作、完善保护区网络、推广社区共管模式以及利用科技手段(如环境DNA监测、卫星追踪)提升保护效率,我们有理由相信,这一古老的淡水巨兽仍能在亚洲北方的河流中延续其传奇。

相关问答FAQs

问题1:世界上最大的哲罗鲑真的有3米长吗?这一记录是否可靠?

解答:目前科学界确认的最大哲罗鲑记录是1943年在俄罗斯西尼塞河捕获的个体,体长2.8米、体重超200公斤,这一数据有完整的测量记录和标本存证,被权威机构认可,历史上流传的3米以上个体多来自探险者的目击或民间传说,缺乏科学测量依据,可能存在夸大成分,19世纪蒙古的传说记录可能因测量工具简陋或对体型的误判而失真,因此不能作为可靠的科学数据。

问题2:哲罗鲑为什么被称为“水中活化石”?这对科学研究有何意义?

解答:哲罗鲑被称为“水中活化石”,主要因其起源古老(可追溯至第三纪,距今约6000万年),在漫长的进化过程中保留了原始鲑鱼类的典型特征(如骨骼结构、繁殖习性),同时形态变化较小,是研究鲑科鱼类进化历史和古环境变迁的重要物种,其生存状态反映了淡水生态系统的原始性和完整性,通过研究哲罗鲑的栖息地需求、种群动态等,科学家可以评估气候变化、人类活动对水生生态系统的影响,为制定生物多样性保护策略提供科学依据。