蜡像作为“凝固的艺术”,以其逼真的细节和永恒的姿态,成为连接现实与历史的桥梁,从杜莎夫人蜡像馆的经典作品到现代博物馆的沉浸式展览,蜡像艺术始终追求“以假乱真”的极致,在艺术的长河中,总有少数作品因“离经叛道”的造型而陷入争议,被冠以“世界上最丑蜡”的称号,这些蜡像或许不符合传统审美,却以其独特的“不完美”,折射出艺术创作中的技术挑战、审美差异与人性温度。

争议中的“丑蜡”:典型案例与公众反应

在蜡像艺术的发展史上,不少知名机构推出的作品因还原度不足、造型夸张而引发“丑评”,这些蜡像或因五官比例失调、或因质感失真、或因神态呆滞,被网友戏称为“照妖镜”,甚至成为社交媒体上的热门吐槽对象,以下是几个具有代表性的案例:

Taylor Swift蜡像:眼睛过大与“恐怖谷”效应

2019年,伦敦杜莎夫人蜡像馆为美国歌手Taylor Swift推出全新蜡像,本应还原其标志性的猫眼妆和慵懒卷发,但成品却因眼睛占面部比例近1/3、鼻梁高耸到不自然,被粉丝吐槽“像恐怖娃娃”,蜡像的嘴唇过厚,嘴角上扬的弧度也显得僵硬,缺乏霉霉本人灵动多变的神态,尽管制作团队表示“参考了她近三年的舞台造型”,但公众普遍认为,蜡像不仅没有捕捉到原型的魅力,反而因过度强调“特征”陷入了“恐怖谷效应”——即当人造物体与人类高度相似但存在细微偏差时,会引发观者的不适感。

Angelababy蜡像:塑料感与“硅胶娃娃”争议

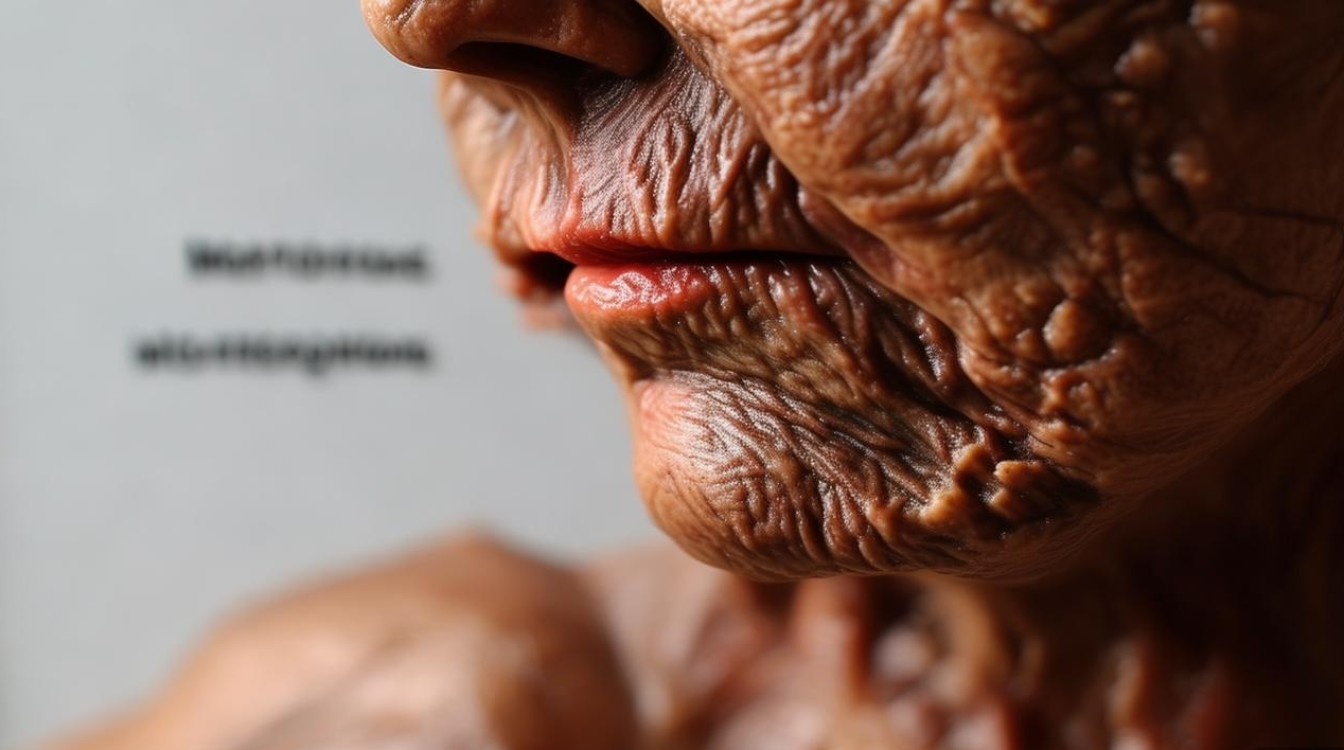

2015年,上海杜莎夫人蜡像馆为Angelababy推出蜡像,原本期待还原其“甜美女神”的形象,成品却因皮肤过于光滑、缺乏毛孔和纹理,加上双眼皮过深、鼻梁过高,被网友调侃“像商场里的塑料模特”,蜡像的下颌线过于锐利,与本人柔和的鹅蛋脸存在明显差距,甚至被粉丝吐槽“失去了人间烟火气”,尽管Angelababy工作室回应称“蜡像需要艺术加工”,但公众仍认为,过度追求“完美”反而让蜡像失去了真实感,沦为“没有灵魂的硅胶娃娃”。

C罗蜡像:肌肉夸张与“神形分离”

某分馆为葡萄牙球星C罗制作的蜡像,因肌肉线条过于健美,胸肌隆起幅度远超真人,面部棱角分明却缺乏神采,被球迷吐槽“像游戏里的3D建模”,蜡像的眼神空洞,嘴角紧绷,完全没有C罗在球场上自信张扬的气场,尽管制作方试图通过夸张的肌肉线条突出其“运动员身份”,但“神形分离”的缺陷让蜡像更像一个“符号化的人偶”,而非对原型的真实还原。

“丑蜡”背后的原因:技术、材料与审美的博弈

这些“丑蜡”的出现,并非单一因素导致,而是技术局限、材料特性、制作流程与审美偏好共同作用的结果。

技术局限:从数据采集到雕刻的偏差

蜡像制作的第一步是“数据采集”,需要通过3D扫描、面部测量、皮肤纹理取样等方式获取原型的精确数据,现实中,扫描设备的精度限制、原型在拍摄时的表情不自然(如僵硬的微笑),或数据采集时的疏漏(如忽略痣、皱纹等细节),都可能导致基础数据存在偏差,雕刻阶段,雕刻师需根据数据用蜡块塑形,这对雕刻师的解剖学知识和手工技巧要求极高——稍有不慎,就可能让五官比例失调(如霉蜡像的眼睛过大),雕刻师对原型“神态”的理解差异也会影响成品:若过度强调“特征”而忽略原型的个性神韵,蜡像就会显得呆板。

材料特性:硅胶与蜡的“天然缺陷”

现代蜡像多采用硅胶混合颜料模拟肤色,但硅胶本身存在局限性:若配比不当,会导致肤色过于“死白”或“发黄”;硅胶过厚会影响面部表情的细腻度,让皮肤看起来像“塑料”;而为了追求“光滑感”,忽略毛孔、汗毛等细节,则会让蜡像失去真实质感,早期蜡像使用的蜂蜡则更易受温度影响,高温下变形、低温下开裂,进一步影响保存效果和观感。

制作周期:商业压力下的“赶工”妥协

商业蜡像往往需要在短时间内完成(如明星签约后1-2个月内推出),导致制作流程被压缩,从数据采集到雕刻、上色、组装,每个环节都需要大量时间打磨,但赶工状态下,细节(如眼神光、睫毛纹理、嘴角微表情)容易被忽略,最终成品自然“粗糙”,Angelababy蜡像因赶工,皮肤纹理的打磨不足,直接影响了真实感。

审美偏好:“艺术加工”与“真实还原”的冲突

部分制作方认为,蜡像需要在“真实”基础上进行“艺术加工”,以突出原型的“标志性特征”,但这种加工若过度,就会偏离原型的真实形象,C罗蜡像的肌肉线条,可能是制作方为了强调其“运动员身份”而进行的夸张,但忽略了原型的自然体态,反而导致“失真”,不同文化对“美”的定义差异也会影响蜡像风格:西方蜡像更注重立体感,东方蜡像更偏爱柔和线条,若制作方未能兼顾原型所属文化的审美习惯,就可能出现“水土不服”的“丑蜡”。

“丑蜡”的价值:争议背后的艺术反思

尽管被贴上“丑”的标签,这些蜡像并非毫无价值,相反,它们以“反面教材”的身份,推动了蜡像艺术的进步,也引发了公众对艺术创作本质的思考。

推动技术革新:从“吐槽”到“改进”

公众对“丑蜡”的吐槽,倒逼制作团队优化技术,杜莎夫人蜡像馆在霉蜡像争议后,调整了数据采集流程:增加原型“自然状态”的扫描次数,邀请原型本人参与蜡像细节确认(如眼神、微笑弧度),并引入更先进的3D打印技术提高雕刻精度,后续推出的蜡像(如哈利·波特系列角色)因还原度提升,获得了更多好评。

引发公众讨论:蜡像艺术的“大众化”传播

“丑蜡”成为社交媒体上的热门话题,间接让更多人了解蜡像制作的不易,Angelababy蜡像相关话题阅读量超10亿,网友在吐槽的同时,也开始关注“蜡像制作需要多少步骤”“为什么蜡像不像本人”等问题,这种讨论打破了蜡像艺术的“小众圈层”,让更多人意识到:蜡像不是简单的“复制”,而是融合了技术、艺术与心理学的复杂创作。

艺术哲学的启示:“不完美”中的真实

从艺术哲学角度看,“丑”是对“美”的补充,罗丹曾说:“在艺术中,有性格的作品才是美的。”这些“丑蜡”的“不完美”,恰恰反映了艺术创作中的探索与试错——它们提醒我们,艺术不是对现实的机械复制,而是对现实的再创造,即使存在偏差,蜡像本身也承载着制作方对原型的理解与诠释,这种“不完美”本身,也是一种真实。

“丑蜡”是艺术长河中的“浪花”

从技术局限到审美碰撞,“世界上最丑蜡”的背后,是蜡像艺术在追求逼真与表达之间的永恒博弈,它们或许不完美,却以独特的姿态推动了艺术进步,引发了公众对美的多元思考,正如蜡像需要经过熔铸、雕刻、上色才能成型,艺术的成熟也需要在争议与反思中不断打磨,或许未来,随着技术的发展和审美的进化,“丑蜡”会越来越少,但它们留下的启示——对真实的尊重、对创新的鼓励、对多元的包容——将永远闪耀在艺术的长河中。

相关问答FAQs

为什么有些蜡像看起来和本人差别很大?

答:蜡像与原型的差异主要源于技术、材料和制作流程三方面,技术上,数据采集时的精度误差(如3D扫描设备限制)、雕刻师对原型面部结构的理解偏差,都可能导致五官比例失调;材料上,硅胶的质感、颜料的配比若与原型皮肤存在差异,会显得“假”;制作流程中,赶工导致的细节打磨不足(如眼神、表情纹理)也会让蜡像缺乏神似,部分蜡像会加入艺术加工,以突出原型特征,过度夸张则可能偏离真实。

蜡像制作中如何避免“翻车”,提高还原度?

答:提高蜡像还原度需从“精准采集”“专业雕刻”“精细打磨”三方面入手,采集阶段,需使用高精度3D扫描设备,多角度拍摄原型自然状态下的面部照片,甚至邀请原型参与确认数据;雕刻阶段,雕刻师需具备扎实的解剖学知识,严格按面部黄金比例塑形,并保留原型独特的面部特征(如痣、皱纹);材料上,选用高仿真硅胶,精准调配肤色颜料,模拟皮肤纹理;打磨阶段,需逐一对五官细节(如睫毛、眼神光)进行手工修饰,确保神态自然,邀请原型本人参与蜡像确认,也是避免“翻车”的关键。