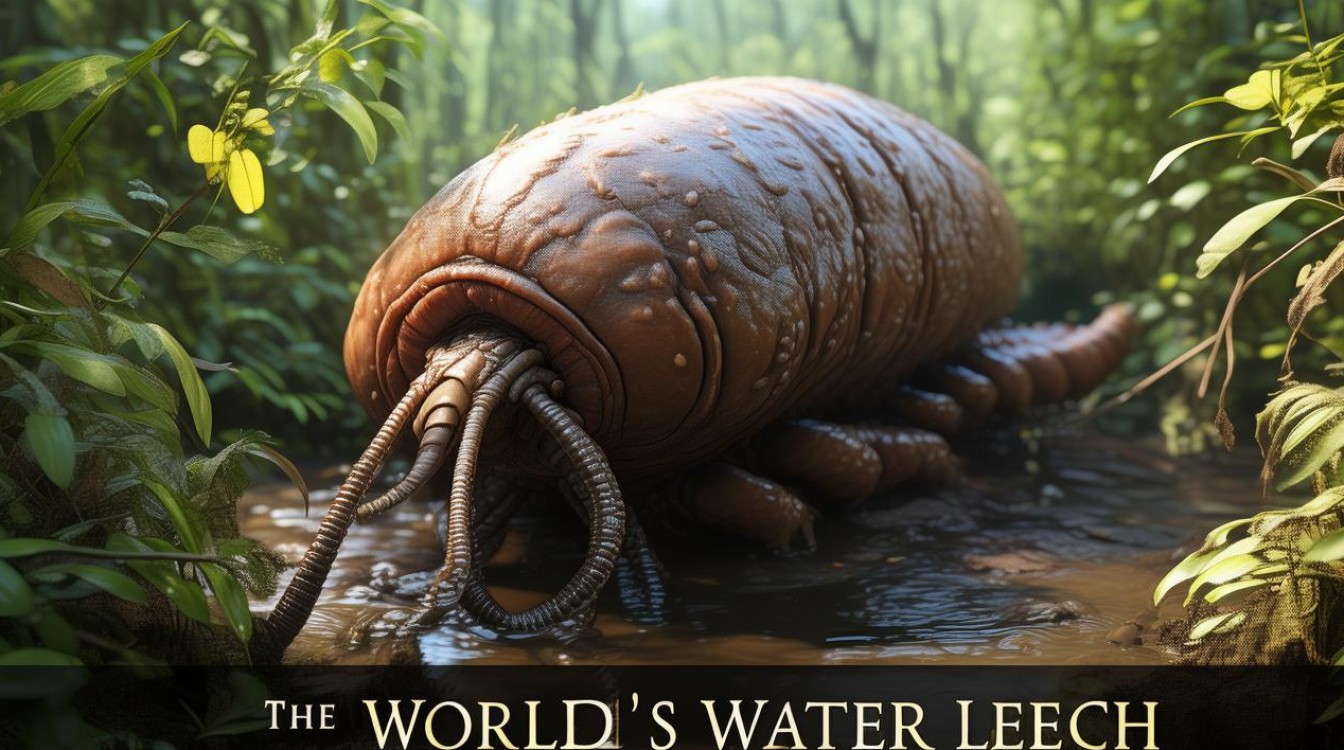

世界上最大水蛭的发现,打破了人们对这类生物的固有认知——它们并非仅是影视作品中令人毛骨悚然的微型吸血者,而是拥有惊人体型的湿地“隐秘巨人”,这种水蛭学名为“巨型马蛭”(Giant Amazon Leech),隶属于环节门蛭纲,主要分布于南美洲亚马逊流域的热带雨林地区,是现存体型最大的水蛭种类之一,其独特的生态位和生理特性,使其成为生物学研究的重要对象。

巨型马蛭的基本概况与分布

巨型马蛭的学名是Haementeria ghilianii,最早由法国生物学家纪尧姆·杜普拉于19世纪在圭亚那雨林中记录,它们广泛分布于亚马逊盆地的低地雨林,包括秘鲁、巴西、哥伦比亚和委内瑞拉等国的热带河流、溪流、季节性沼泽以及被洪水淹没的森林区域,这些环境通常具有高湿度(80%-100%)、恒温(25℃-30℃)和丰富的有机质,为巨型马蛭提供了理想的栖息地,与大多数水蛭不同,巨型马蛭更偏好流速缓慢的静水或缓流水体,常隐藏在腐烂的落叶层、树根缝隙或石块下方,仅在前端吸盘暴露时,才会被误认为是一段深色的树皮或水草。

形态特征:颠覆想象的“水中巨兽”

巨型马蛭的体型远超普通水蛭,是水蛭家族中的“巨无霸”,成年个体的体长通常可达20-30厘米,最长记录甚至达到46厘米(伸展状态),体重约100-200克,最粗壮的个体体宽可达3-4厘米,其身体呈扁平的纺锤形,背部颜色多为深褐色、棕红色或墨绿色,并带有不规则的斑纹或斑点,这种拟态色彩使其在落叶层中极难被发现;腹部颜色较浅,呈灰白色或浅黄色,有助于反射光线,减少在浅水区被天敌发现的概率。

头部具有一个前吸盘(口吸盘),直径约1-2厘米,内部布满锐利的角质齿,用于切开宿主皮肤;尾部有一个较小的后吸盘,用于在物体表面附着移动,身体由许多体节组成,每个体节背面有数对黄白色的感觉乳突,可感知水流、化学物质和震动,帮助它们定位猎物,与其他吸血水蛭不同,巨型马蛭的皮肤较厚且富有弹性,能显著扩张以容纳大量血液——一次饱餐后,其体重可增加5-10倍,体长甚至拉伸至原来的2倍。

以下为巨型马蛭与其他常见水蛭的体型对比:

| 种类 | 分布地 | 最大体长 | 最大体重 | 主要食性 |

|----------------|------------------|--------------|--------------|--------------------|

| 巨型马蛭 | 亚马逊流域 | 46厘米 | 200克 | 冷血动物血液 |

| 医用水蛭 | 欧亚大陆 | 10-15厘米 | 2-3克 | 哺乳动物血液 |

| 鱼蛭 | 全球淡水水域 | 5-8厘米 | 0.5-1克 | 鱼类血液及体液 |

| 山蛭 | 亚洲热带山地 | 8-12厘米 | 1-2克 | 哺乳动物血液 |

生活习性:隐秘的伏击猎手

巨型马蛭是典型的伏击型捕食者,食性以冷血动物为主,尤其偏爱大型鱼类、蛙类、爬行动物(如蛇、蜥蜴)以及两栖动物的血液,与医用水蛭主动寻找哺乳动物宿主不同,它们更依赖化学感应和机械感知来定位猎物:当冷血动物在附近游动或爬行时,其皮肤释放的氨基酸、乳酸等化学物质会刺激巨型马蛭的感觉乳突,使其从隐蔽处迅速伸出前吸盘,吸附到宿主身上。

吸血过程极具“专业性”:前吸盘的角质齿会快速切开宿主皮肤,同时注入含有水蛭素(Hirudin)、透明质酸酶等成分的唾液,水蛭素是一种强效抗凝剂,能阻止血液凝固;透明质酸酶则可分解组织基质,使血液更容易流出,一次吸血可持续20-60分钟,吸食的血量可达自身体重的400%-600%,吸血后,巨型马蛭会爬回隐蔽处,通过收缩体节将血液压入肠道中的盲囊储存,进入长达数月的“休眠期”,期间无需再次进食——这种极强的耐饥饿能力,使其在食物匮乏的雨林环境中得以生存。

尽管以冷血动物为主食,巨型马蛭偶尔也会吸食温血动物的血液,如涉水的鸟类、哺乳动物(如貘、水豚),甚至人类,但这种情况较为罕见,它们的唾液中的麻醉成分可使宿主在吸血初期不易察觉,但当发现被吸附时,往往会因疼痛和出血而惊慌。

繁殖与生存挑战

巨型马蛭的繁殖方式较为特殊,属于雌雄同体但异体受精,繁殖通常发生在雨季(11月至次年4月),此时水体充沛,食物丰富,交配时,两条水蛭腹面相贴,互相交换精子,受精后,雌性会在潮湿的土壤或落叶中产下1-15个卵茧,每个卵茧呈椭圆形,直径约2-3厘米,由坚韧的蛋白质膜构成,可防止水分流失和天敌侵害,卵茧的孵化期约为1-3个月,幼体孵化时体长约2-3厘米,外形与成体相似,但颜色较浅,需经过2-3年才能达到性成熟。

巨型马蛭的天敌包括鱼类(如巨骨舌鱼)、鸟类(如鹭、鹳)、哺乳动物(如貘、野猪)以及部分肉食性昆虫,亚马逊雨林的砍伐、水体污染(如采矿、农业径流)以及气候变化导致的栖息地破碎化,对其生存构成严重威胁,巨型马蛭已被世界自然保护联盟(IUCN)列为“易危”(Vulnerable)物种,其种群数量呈下降趋势。

与人类的关系:从“恐怖杀手”到医学资源

在亚马逊原住民文化中,巨型马蛭被视为“森林的守护者”,但也因其吸血能力而令人敬畏,当地渔民和部落居民在涉水时,会用长靴或防护布包裹腿部,以避免被其吸附,尽管如此,巨型马蛭对人类的直接威胁极小——它们的唾液不含致病病菌,吸血后仅可能引起局部红肿、瘙痒,通常数日内可自行消退。

更重要的是,巨型马蛭具有重要的医学价值,其唾液中的水蛭素是目前已知最强的天然抗凝剂,能特异性抑制凝血酶,阻止纤维蛋白原转化为纤维蛋白,从而有效防止血栓形成,自20世纪以来,水蛭素已被用于治疗心肌梗死、深静脉血栓、断肢再植等疾病,成为现代医学的重要药物原料,科学家还在研究其唾液中的其他活性成分,如抗炎物质、血管扩张剂等,以期在神经退行性疾病、癌症治疗等领域取得突破。

保护现状与未来展望

保护巨型马蛭,本质上是保护亚马逊雨林的整体生态,作为湿地生态系统中的“指示物种”,其生存状况直接反映水环境的健康程度,巴西、秘鲁等国已在亚马逊流域建立了多个自然保护区,限制砍伐和采矿活动,并对水体污染进行监测,科研机构正在通过人工繁殖技术,将巨型马蛭的种群迁入受干扰后的湿地,以促进生态恢复。

加强对巨型马蛭的基础研究(如繁殖生物学、唾液活性成分提取)和公众教育(破除对其的恐惧误解),将是保护这一“水中巨兽”的关键,毕竟,在生物多样性日益减少的今天,每一个物种都可能隐藏着尚未被发现的生态或医学价值,巨型马蛭也不例外。

相关问答FAQs

Q1:世界上最大的水蛭会主动攻击人类吗?

A:巨型马蛭通常不会主动攻击人类,它们的食性以冷血动物为主,仅在感知到宿主(如鱼类、蛙类)靠近时才会发起攻击,偶尔吸食温血动物血液时,也多是由于宿主进入其栖息范围(如涉水、游泳),而非主动追击,人类皮肤表面的化学物质对其吸引力较弱,且其行动相对迟缓,一般只有在被触碰或惊扰时才会吸附到人体上,只要避免在雨林中赤脚涉水或直接接触腐烂落叶层,被巨型马蛭攻击的概率极低。

Q2:巨型水蛭的水蛭素有什么医学用途?

A:水蛭素是巨型马蛭唾液中的核心活性成分,由65-66个氨基酸组成,是目前已知最强的天然凝血酶抑制剂,其作用机制是通过与凝血酶的活性位点结合,阻止纤维蛋白原转化为纤维蛋白,从而抑制血栓形成,在医学上,水蛭素主要用于:①治疗深静脉血栓、肺栓塞等血栓性疾病;②在断肢再植、皮肤移植等显微外科手术中,预防血管吻合处血栓堵塞;③作为抗凝剂替代肝素,用于肝素诱导的血小板减少症患者,研究发现水蛭素还具有抗炎、抗肿瘤和神经保护作用,在多种疾病的治疗中具有潜在应用价值。