地球内部是人类探索最困难的领域之一,受限于技术手段,我们对其认知仍停留在“盲人摸象”阶段,尽管地震波探测、高温高压实验和计算机模拟已勾勒出地壳、地幔、地核的宏观结构,但无数深藏于地下的谜团,仍挑战着现有的科学认知,从地幔的神秘物质循环到地核的磁场机制,地球内部仿佛一个巨大的“黑箱”,蕴藏着理解地球演化、甚至生命起源的关键线索。

地球内部的“盲区”:探测的局限与突破

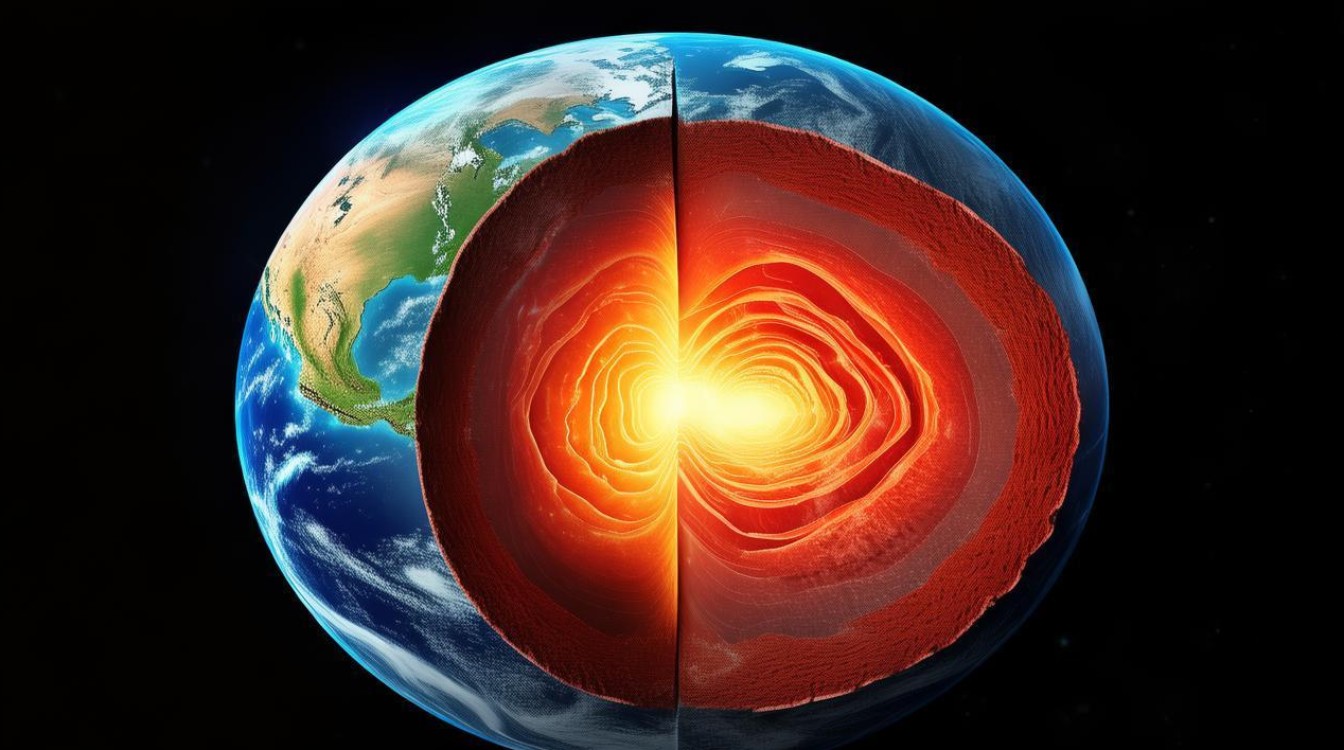

人类对地球内部的直接探测极为有限,目前最深的钻井——苏联的科拉钻孔仅达12.2公里,不足地球半径(6371公里)的千分之二,我们主要依赖地震波“透视”地球:地震波在不同介质中的传播速度变化,揭示了内部结构的分层——地壳(平均厚度17公里)、地幔(2900公里厚,占地球体积84%)、地核(半径3480公里,分为液态外核和固态内核),但地震波的“阴影带”(如地核影区)、异常波速区(如“低速层”“高速层”)等,却指向了更多未解的细节,地幔中的“软流层”被认为是板块运动的“引擎”,但其物质究竟是部分熔融的岩石,还是固态但可缓慢蠕变的矿物?全球分布是否均匀?这些问题至今没有定论。

地幔:深部“引擎”的未解之谜

地幔是地球内部最大的圈层,其动力学过程直接影响板块运动、火山活动和地表演化,几个关键谜团悬而未决:

地幔柱的起源与驱动机制

地幔柱是地幔深部的上升热流,常被认为与热点火山(如夏威夷群岛、冰岛)相关,这些火山链的轨迹记录了板块移动,但地幔柱的源头仍存在争议:是下地幔(核幔界面附近)的超级热对流,还是上地幔局部的不均一?其驱动力是地幔内部放射性元素衰变产生的热量,还是地核向地幔的热传递?地幔柱的规模、上升速度及其对板块运动的推动程度,仍缺乏精确的量化模型。

D''层的“混沌”状态

核幔界面(地幔与外核的边界)存在一个厚约200-300公里的特殊层,被称为D''层,这里的温度和压力极高(压力约135吉帕,温度约4000℃),地震波显示其具有强烈的各向异性和不均匀性——部分地区波速异常高(可能存在超硅酸盐相矿物),部分地区波速异常低(可能存在局部熔融),D''层是否是地幔柱的“发源地”?它如何影响地核与地幔的热交换?这些问题关乎地球内部能量循环的核心机制。

3. 俯冲板块的“终极命运”

当板块俯冲至地幔深处,会随着温度压力升高而逐渐变质,但俯冲板块究竟能沉入多深?是停滞在上地幔,还是一直穿透地幔抵达核幔界面?地震学研究在环太平洋俯冲带下方发现了“俯冲板片停滞带”,但部分板片似乎存在“穿透地幔”的迹象,甚至可能将物质带入地核,这一过程是否参与了地球内部的物质循环?对地核成分有何影响?仍需进一步验证。

地核:磁场与内核的“密码”

地核是地球内部最神秘的圈层,液态外核的流动驱动了保护地球生命的磁场,而固态内核的“超速旋转”和成分谜团,则挑战着行星物理学的极限。

地磁场的“发电机”之谜

地球磁场具有偶极子特征,但强度和方向会随时间变化,甚至发生倒转(平均周期约30万年),目前主流的“发电机理论”认为,地磁场的产生源于外核液态铁镍的对流——地球自转带动流体运动,洛伦兹力使电流维持,进而产生磁场,但关键细节仍未明晰:外核对流的能量来源是什么(地球冷却?放射性衰变?)?对流的具体模式是层流还是湍流?为何地磁场倒转的周期和幅度如此不规则?

内核的“超速旋转”与成分之谜

固态内核半径约1220公里,主要由铁镍合金组成,但其密度比纯铁镍低约5%,表明含有轻元素(如硅、氧、硫、氢等),更奇特的是,地震波研究发现,内核的旋转速度比地壳和地幔每年快0.3-0.5度,即“超速旋转”,这一现象可能源于内核与外核的电磁耦合或重力相互作用,但具体机制尚无定论,内核的边界为何呈不规则形状?其轻元素的种类和比例如何影响地核的热传导和动力学过程?这些问题关乎地球内部的热演化历史。

关键未解之谜概览

| 谜团名称 | 关键现象/问题 | 主流假说/研究方向 | 研究进展与挑战 |

|---|---|---|---|

| 地幔柱起源 | 热点火山链(如夏威夷)的驱动源 | 下地幔超级热对流;上地幔局部化学不均一 | 地震层析成像显示部分地幔柱源于核幔界面,但全球分布和驱动机制仍不明确 |

| D''层性质 | 核幔界面波速异常高/低并存 | 存在超硅酸盐相矿物;局部熔融;地幔柱“通道” | 高温高压实验发现部分矿物在D''层压力下稳定,但与地震观测的匹配度有待提高 |

| 地磁场倒转机制 | 地磁场强度和方向周期性倒转(周期30万年-3000万年) | 外核对流模式变化;内核生长动力学;外部太阳风扰动 | 数值模拟可复现倒转过程,但无法预测倒转时机;古地磁数据记录了历史倒转,但机制不明 |

| 内核轻元素 | 内核密度比纯铁镍低5% | 含硅、氧、硫、氢等轻元素(可能形成合金或化合物) | 实验室模拟发现铁-硅、铁-氧合金在高压下密度接近,但具体比例和状态仍需验证 |

| 俯冲板片深部循环 | 板块俯冲至地幔深部的命运(停滞?穿透?) | 板片滞留在地幔过渡带;部分板片穿透地幔抵达核幔界面 | 地震探测发现部分俯冲板片存在“撕裂”和“断离”,但物质是否进入地核尚无直接证据 |

相关问答FAQs

Q1:为什么人类至今无法直接探测地球内部?

A1:地球内部的极端环境是主要障碍,地幔温度可达3000℃,压力是地表百万倍;地核温度超5000℃,压力超360万大气压,目前的技术材料无法承受如此极端的条件,而钻探深度受限于地温梯度和岩石硬度——每钻深1公里,温度增加约25-30℃,当钻头温度超过材料熔点时,钻探将被迫停止,地球内部的高压会使物质密度远超地表,即使能钻探,取样和返回也几乎不可能,人类只能依赖间接手段(如地震波、重力场、地磁观测)和实验室模拟来推测内部结构。

Q2:地磁场倒转会导致地球生物灭绝吗?

A2:目前没有直接证据表明地磁场倒转会引发生物灭绝,地磁场倒转是一个持续数千年的渐变过程,期间磁场强度可能降至当前强度的10%左右,但不会完全消失,地球磁场的主要作用是阻挡太阳风和宇宙射线,磁场减弱时,高能粒子会更接近地表,可能导致高空大气层(如臭氧层)被破坏,增加地表生物受到的辐射,地质记录显示,地磁场倒转时期(如78万年前布容-松山倒转)并未伴随大规模灭绝事件,生物可能通过适应(如迁移到低纬度)或自身抵御机制(如DNA修复)应对环境变化,倒转对生态系统和气候的长期影响仍是研究热点。