上海浦东,这座从阡陌农田崛起的现代化新城,以“浦东速度”改写了中国城市发展的轨迹,在这片充满活力的土地上,历史、地理与发展的交织中,也沉淀着一些未解的谜团,它们如同散落在时光里的碎片,等待着被拼凑、解读。

浦东之名的起源:地理变迁中的“浦”与“东”

“浦东”二字,看似简单,却藏着与长江入海口千年博弈的密码,现有文献中,“浦东”最早见于南宋《云间志》,记载“浦东盐场”,指当时黄浦江以东的滨海盐区,但“浦”究竟指哪条河?学界至今未有定论。

一种观点认为,“浦”指黄浦江,古黄浦江在唐宋时期被称为“沪渎”,江面狭窄,江岸线远在今上海市区以西,随着长江泥沙不断堆积,黄浦江东岸逐渐形成陆地,至明代,黄浦江成为太湖流域主要泄洪通道,江面拓宽,“浦东”才作为地理概念固定下来,但考古发现,浦东地区唐宋时期已有大量人类活动遗迹,如川沙镇出土的唐代青瓷碗,说明当时已形成聚落——若彼时“浦”指黄浦江,为何聚落会出现在“江东”而非更宜居的江岸?

另一种说法指向“浦东浦”。“浦东浦”是明代文献中记载的一条小河,位于今浦东新区北部,已因河道淤塞消失,有学者推测,“浦东”最初是相对于“浦东浦”以西的聚落而言,后随着黄浦江地位提升,“浦东”才转指黄浦江以东区域,但这条小河的流向、范围,至今缺乏考古实证。

更令人困惑的是海岸线的变迁,地质研究表明,6000年前,长江入海口位于今江苏扬州一带,浦东地区还是一片浅海,此后长江携带的泥沙逐渐在河口堆积,形成滨海平原,但浦东沿海地区发现的“贝壳堤”(古代海岸线遗迹)显示,海岸线曾经历过多次“进—退—进”的波动,比如奉贤区柘林镇发现的贝壳堤经测定形成于距今2500年,而川沙地区则发现距今1000年的贝壳堤——这些海岸线的变迁节奏,是否与古代气候波动、人类活动(如大规模围垦)有关?至今仍是环境考古学家的研究难题。

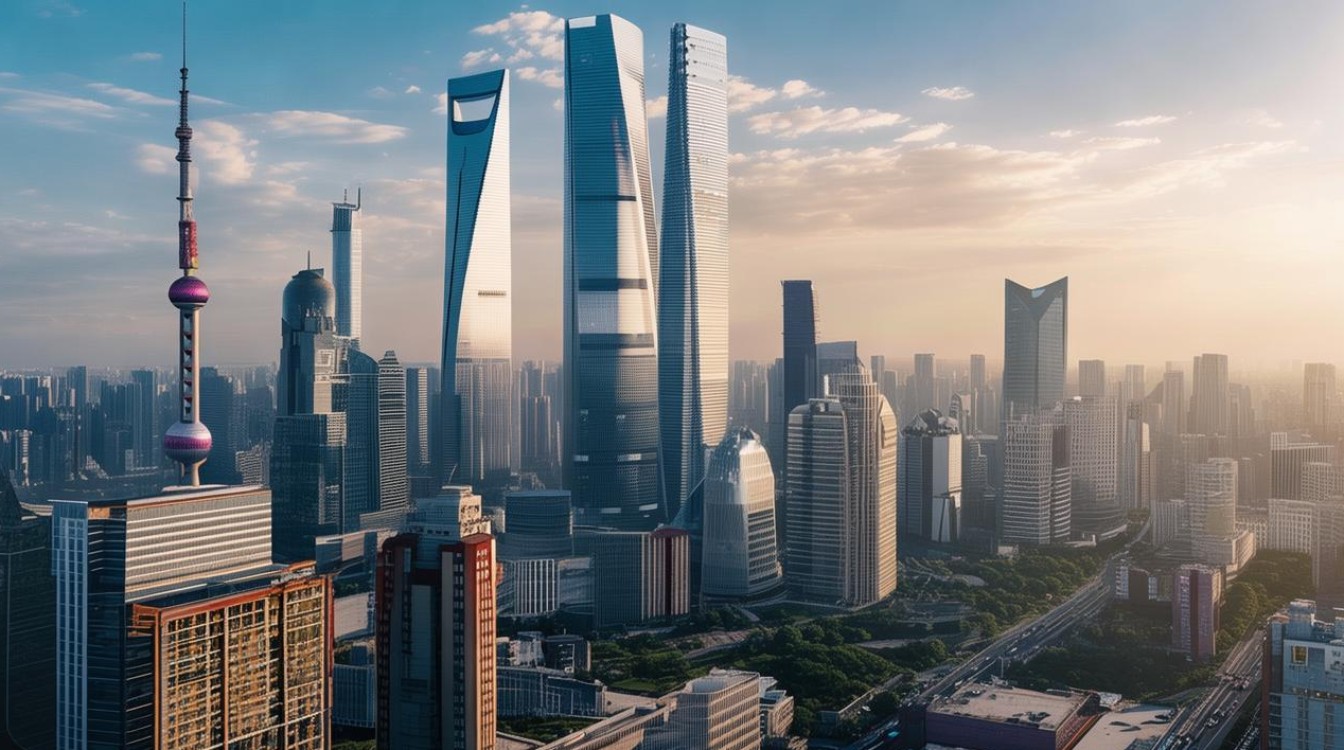

陆家嘴“三件套”的选址隐喻:巧合还是必然?

陆家嘴金融城的天际线,以东方明珠、金茂大厦、上海中心大厦“三件套”为核心,构成全球瞩目的城市地标,但为何这三座超高层建筑会集中在陆家嘴一块约1.7平方公里的区域内?它们的选址、高度与造型,是否暗藏某种未公开的“设计逻辑”?

从地理角度看,陆家嘴位于黄浦江与苏州河交汇处的“外弯”,江面开阔,对岸外滩有“万国建筑博览群”,天然具备“一江一河”交汇的景观优势,但1990年代初浦东开发时,陆家嘴还是一片棚户区与工厂,为何没有选择当时已具基础的张江(高科技)或外高桥(港口)作为核心区?

民间流传一种“风水说”:东方明珠的球体设计象征“大珠”,金茂大厦的“节节高”造型取意“竹节”,上海中心的螺旋形则模仿“龙形”,三者分别对应“天、地、人”,形成“三足鼎立”的风水格局,但设计方公开资料显示,东方明珠灵感来自“大珠小珠落玉盘”的诗句,金茂大厦融合了“塔”的传统意象与西方现代建筑技术,上海中心的螺旋造型则是为了减少风力荷载——这些解释,似乎并未回应“为何集中于此”的核心问题。

更值得玩味的是“高度竞赛”,东方明珠高468米(当时亚洲第一),金茂大厦高420.5米,上海中心高632米——三者高度相差悬殊,却均未突破“600米”这一整数关口(有说法称因空域限制),但为何金茂大厦比东方明珠低近50米,上海中心却又高出200余米?背后是否有经济成本、功能需求(如金茂以酒店为主,无需过高)之外的考量?是否为了形成“高低错落”的天际线轮廓,避免“单一地标”的视觉压迫?这些决策细节,至今未在公开档案中找到完整记录。

浦东开发初期的“神秘决策”:从“宁要浦西一张床,不要浦东一间房”到“热土”

1990年4月,党中央宣布开发开放浦东,彼时的浦东还是上海远郊,“宁要浦西一张床,不要浦东一间房”的民谣,道出了当时人们对浦东的疏离,但为何选择浦东而非其他区域?为何能在短时间内实现“一年一个样,三年大变样”?这些“奇迹”背后,隐藏着哪些未公开的决策逻辑?

一种观点认为,浦东开发是“国家战略”的必然选择,当时深圳等沿海特区已取得成功,但上海作为中国经济中心,需要一个新的“增长极”带动长三角乃至全国发展,浦东地处长江入海口,背靠长三角,面向太平洋,具备“龙头”区位优势,但为何不选择浦西的杨浦、虹口等老工业区?这些区域当时已有工业基础,改造成本可能更低。

另一种说法涉及“历史伏笔”,据《浦东开发亲历者回忆录》记载,1980年代中期,上海市政府曾组织专家研究“城市东进”方案,其中提到“开发浦东是解决上海‘摊大饼’式扩张的必然选择”——浦西已过度拥挤,浦东有大片未开发土地,可“一张白纸画最新最美的图画”,但为何这一方案在1980年代未被采纳,直到1990年才加速推进?有学者推测,这与当时国际国内形势变化有关:1989年后,中国需要向世界展示“改革开放决心”,而浦东的“国际化”潜力(如靠近外高桥港口)更能吸引外资。

更令人好奇的是“早期规划的细节”,1990年《浦东新区总体规划》中,陆家嘴金融城、张江高科技园区、外高桥保税区的选址,在当时看来“风险巨大”——比如陆家嘴缺乏基础设施,张江当时还是一片农田,外高桥则是偏远渔村,但为何最终确定了“金融、科技、港口”三大核心功能?是否有海外规划专家(如参与设计的日本、美国团队)的建议起了关键作用?这些决策过程的部分档案,至今仍处于“未解密”状态。

关键信息对比表

| 谜团主题 | 核心疑问 | 主要观点 | 争议点 |

|---|---|---|---|

| 浦东之名起源 | “浦”指哪条河?“浦东”何时定型? | “浦”指黄浦江,因海岸线东移得名; “浦”指已消失的“浦东浦”,后因黄浦江地位提升转指区域。 |

唐宋时期浦东聚落与“浦”的关系不明确;海岸线变迁节奏缺乏完整考古证据。 |

| 陆家嘴“三件套”选址 | 为何集中在1.7平方公里?高度与造型是否有隐喻? | 地理优势(江景、对岸外滩); 民间“风水说”; 功能需求(金融、酒店、办公)。 |

设计方公开解释与民间猜测差异大;决策细节未完全公开。 |

| 浦东开发初期决策 | 为何选浦东?如何快速实现突破? | 国家战略(长三角龙头); 历史伏笔(1980年代“城市东进”研究); 国际形势(展示开放决心)。 |

为不选浦西老工业区?早期规划细节未解密。 |

相关问答FAQs

Q1:浦东三大未解之谜是否会影响浦东的未来发展?

A:这些未解之谜更多是历史与文化的“注脚”,而非影响发展的“阻碍”,相反,它们为浦东增添了独特的人文魅力,对“浦东之名”的探讨,有助于挖掘地域文化基因,增强市民认同感;对“陆家嘴选址”的解读,能为未来城市更新提供历史借鉴,浦东的发展核心始终是“创新”与“开放”,这些谜团的存在,反而让这座城市的故事更值得回味。

Q2:普通人如何参与探索浦东的未解之谜?

A:普通人可以通过多种方式参与:一是关注官方档案解密,比如上海市档案馆、浦东新区史志办不定期发布的史料;二是参与民间研究,如加入本地历史文化社团,参与口述史记录(采访老浦东人);三是利用科技手段,比如通过卫星影像对比海岸线变迁,或用3D建模还原早期陆家嘴地貌,参观浦东开发陈列馆、上海中国航海博物馆等场馆,也能从历史中寻找谜团的线索。