在自然界中,动物毒性是生存竞争的重要武器,有些动物的毒液能在短时间内致人死亡,其威力远超人类想象,衡量毒性的核心指标包括半数致死量(LD50,即杀死一半实验对象所需的剂量)、毒液成分(神经毒素、心脏毒素等)、致死速度以及对人类的影响范围,以下综合毒性强度、致死速度和人类遭遇频率,列出世界上最毒的10大动物,它们以致命的毒液成为自然界中的“隐形杀手”。

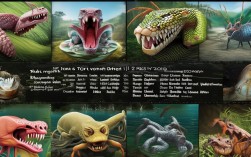

世界上最毒的10大动物概览

| 排名 | 动物名称 | 毒性类型 | 关键数据/特点 | 威胁等级(对人类) |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 箱形水母 | 神经毒素+心脏毒素 | 毒液含60多种毒素,LD50(小鼠)3.5μg/kg | 极高(致命) |

| 2 | 内陆太攀蛇 | 神经毒素 | LD50(小鼠)0.025mg/kg,一次排毒量110mg | 极高(致命) |

| 3 | 蓝环章鱼 | 河豚毒素 | 含毒素1200μg,LD50(小鼠)10μg/kg | 极高(致命) |

| 4 | 石头鱼 | 细胞毒素+神经毒素 | 背部13根毒棘,毒液可致休克 | 高(致命) |

| 5 | 巴西游走蛛 | 神经毒素+蜘蛛毒素 | LD50(小鼠)0.006mg/kg,引发剧痛 | 高(致命) |

| 6 | 东部拟眼镜蛇 | 神经毒素+心脏毒素 | 毒液量平均44mg,LD50(小鼠)0.05mg/kg | 高(致命) |

| 7 | 金色箭毒蛙 | 生物碱毒素 | 皮肤毒素1μg可致人死亡,LD50(小鼠)2μg/kg | 高(致命) |

| 8 | 鸡心螺(芋螺) | 芋螺毒素 | 含50多种毒素,毒液可阻断神经信号 | 高(致命) |

| 9 | 澳大利亚漏斗网蜘蛛 | 神经毒素( atracotoxin) | LD50(小鼠)0.13mg/kg,15分钟内可致死 | 高(致命) |

| 10 | 裂颏海蛇 | 神经毒素+肌肉毒素 | 毒液强度是眼镜蛇的10倍,LD50(小鼠)0.1mg/kg | 高(致命) |

详细解析

箱形水母:海洋中的“死神”

箱形水母分布于澳大利亚北部、东南亚及菲律宾海域,外形透明如箱,体长可达3米,伞状边缘有数十根触手,每根触手布满数万个刺胞,其毒液含箱形水母毒素、心脏毒素等60多种成分,能迅速攻击心脏和神经系统,被蜇后3分钟内可导致心脏骤停、呼吸衰竭,死亡率超过60%,更棘手的是,目前尚无特效抗毒血清,被称为“海洋中最致命的生物”。

内陆太攀蛇:陆地上毒性之王

内陆太攀蛇仅分布于澳大利亚中部的干旱地带,体长平均1.8米,背部呈棕褐色,性格较温顺,少主动攻击人类,但它的毒性堪称“恐怖”:毒液中的强效神经毒素能迅速麻痹呼吸肌,LD50低至0.025mg/kg(相当于0.00001克即可杀死一只小鼠),一次排毒量(约110毫克)足够杀死100个成年人,幸运的是,因栖息地偏远且攻击性弱,人类遭遇案例极少。

蓝环章鱼:微小却致命的“杀手”

蓝环章鱼生活在太平洋、印度洋沿岸的浅海,体长仅15-20厘米,体表遍布蓝色环纹(遇危险时颜色加深),它的毒液由共生细菌产生,主要成分是河豚毒素,LD50(小鼠)10μg/kg,一只蓝环章鱼的毒液(约1200微克)可致26名成年人死亡,更危险的是,蜇伤时几乎无痛感,受害者常在数分钟内因呼吸麻痹死亡,且无特效抗毒血清。

石头鱼:伪装成礁石的“毒刺陷阱”

石头鱼分布于印度洋、太平洋海域,常伪装成礁石或海藻,体长30-40厘米,背部有13根毒棘,每根毒棘均与毒腺相连,其毒液含石房蛤毒素、细胞毒素等,注入人体后可引起剧烈疼痛、组织坏死、休克,死亡率高达30%,被蜇者形容“疼痛如被烧红的铁钉刺穿”,需立即注射抗毒血清并送医。

巴西游走蛛:“香蕉蜘蛛”的致命一击

巴西游走蛛(Phoneutria nigriventer)生活在南美洲雨林,体长5-10厘米,腿部有黑色毛刺,常在香蕉丛中出现,故俗称“香蕉蜘蛛”,它的毒液含蜘蛛毒素和神经毒素,LD50(小鼠)0.006mg/kg,被咬后不仅会引起剧痛、呕吐,还可能导致异常勃起(Priapism)和永久性神经损伤,若不及时注射抗毒血清,死亡率约10%,是世界上最致命的蜘蛛之一。

东部拟眼镜蛇:澳大利亚的“移动毒液库”

东部拟眼镜蛇分布于澳大利亚东部沿海地区,体长平均1.5米,颈部展开时呈眼镜状,极具攻击性,其毒液含神经毒素和心脏毒素,不仅麻痹神经,还直接破坏心肌细胞,平均排毒量44毫克,被咬后30分钟内可因呼吸衰竭死亡,它是澳大利亚致死率最高的蛇类之一,每年导致数起死亡事件。

金色箭毒蛙:皮肤藏“致命黄金”

金色箭毒蛙仅分布于南美洲热带雨林,体长仅2-5厘米,全身金黄,是自然界最鲜艳的动物之一,其皮肤分泌的生物碱毒素(蛙毒素)是自然界最强的非蛋白质毒素之一,LD50(小鼠)2μg/kg,1微克即可致人死亡,原住民曾将其毒素涂在箭头上狩猎,一只蛙的毒素足以杀死10名成年人,有趣的是,人工饲养的箭毒蛙因食物中缺乏特定昆虫,毒素会逐渐消失。

鸡心螺(芋螺):海洋中的“隐形狙击手”

鸡心螺(芋螺)分布于全球热带海域,贝壳呈锥形,花纹艳丽,常被误认为装饰品,但它其实是“掠食者”,毒液含50多种芋螺毒素,能根据猎物类型调整毒素成分——有的阻断神经信号,有的引起剧痛,有的导致瘫痪,如地纹芋螺的毒液可致人呼吸困难,死亡率超过50%,因外壳美丽,每年都有人因捡拾而被蜇伤。

澳大利亚漏斗网蜘蛛:雨林中的“致命伏击者”

澳大利亚漏斗网蜘蛛分布于东部雨林,体长1.5-3厘米,腹部有漏斗状网,常在地面缝隙中织网捕食,其毒液含 atracotoxin,能迅速攻击神经系统,导致肌肉痉挛、呼吸困难,LD50(小鼠)0.13mg/kg,15分钟内可致人死亡,但自1979年研制出抗毒血清后,死亡率已降至极低,目前仅有一例死亡记录。

裂颏海蛇:深海中的“毒液强敌”

裂颏海蛇分布于印度洋、太平洋海域,体长平均1.2米,头部有鳞片裂痕,生活在珊瑚礁附近,其毒液含神经毒素和肌肉毒素,强度是眼镜蛇的10倍,被咬后可引起肌肉溶解、肾衰竭,死亡率约10%,尽管毒性极强,但因生活在深海,与人类接触较少,是“最危险但最不常遭遇”的海蛇之一。

相关问答FAQs

Q1: 被这些毒动物咬伤或蜇伤后,有哪些自救方法?

A1: 不同毒动物的自救方法不同,但通用原则是保持冷静,立即远离毒源,避免毒液扩散。

- 蛇咬伤:保持伤口低于心脏,用绷带包扎伤口上方(但不要过紧),避免活动加速毒液吸收,尽快就医;不要用嘴吸出毒液或切开伤口。

- 箱形水母蜇伤:用醋冲洗伤口(中和刺胞毒素),不要用清水冲洗(可能激活更多刺胞),立即拨打急救电话。

- 蓝环章鱼咬伤:因无痛感,若怀疑接触(如发现章鱼在身边),需立即就医,河豚毒素无特效血清,但支持治疗(如呼吸机)可提高生存率。

关键是不要自行处理,尽快前往有抗毒血清的医院,并告知医生可能的毒源。

Q2: 这些毒动物的天敌有哪些?它们为什么不怕毒液?

A2: 部分毒动物有天敌,且天敌通过生理适应或行为规避抵御毒液:

- 箱形水母的天敌:海龟(如绿海龟)的食管有角质层,能防止刺胞刺入,且消化系统可分解毒素;某些鱼类(如隆头鱼)能免疫其神经毒素。

- 箭毒蛙的天敌:蛇类(如蟒蛇)的皮肤和血液中含有特定酶,可分解生物碱毒素;某些鸟类(如蚁鸟)通过啄食蛙的皮肤而不中毒。

- 裂颏海蛇的天敌:大型鱼类(如鲨鱼)对神经毒素有一定耐受力,且通常攻击海蛇的无毒尾部;海鸟(如鲣鸟)捕食时避开毒液腺。

这些天敌通过长期进化形成了“抗毒机制”,例如受体变异(毒素无法结合)、代谢解毒(分解毒素成分)或行为防御(攻击无毒部位),从而在毒液威胁下生存。