随着家用监控、行车记录仪等摄像设备的普及,越来越多“摄像头拍到灵异事件”的视频在网络流传,引发公众热议,这些视频往往伴随着模糊的黑影、突然移动物体、无法解释的声音等画面,让不少人对“未知现象”产生好奇与恐惧,但仔细分析这些“灵异事件”,多数其实能从科学角度找到合理解释,只是人们在特定情境下更容易将模糊信息与“灵异”关联。

常见的“灵异现象”类型及表现

摄像头记录的“灵异事件”虽千奇百怪,但大致可归为几类,以下通过表格梳理其典型表现和常见场景:

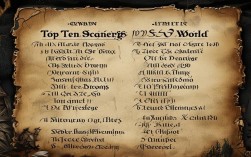

| 现象类型 | 具体表现 | 常见场景 |

|---|---|---|

| 人形黑影 | 半透明或全黑的人形轮廓,快速闪现、缓慢移动或静止不动,部分“无脚”悬浮 | 家庭卧室、楼道、医院走廊 |

| 物体自移 | 物品(如杯子、椅子、书本)无外力作用下突然位移、翻倒或滑动 | 客厅餐桌、书房书架、酒店房间 |

| 异常光影 | 不规则光斑、影子与实际光源不符、突然出现的闪光或“鬼火” | 夜间花园、地下室、停电后的房间 |

| 声音干扰 | 监录音频中出现杂哭声、脚步声、呼喊声,但画面无对应物体 | 空房间、儿童房、监控死角 |

| 空间扭曲 | 画面局部出现“水波纹”“重影”或物体形状异常变形 | 雨天摄像头、劣质镜头设备 |

科学视角下的“合理解释”

多数“灵异视频”的真相,往往藏在设备特性、环境因素或人类认知的盲区中:

摄像头本身的“bug”

家用摄像头尤其是低价产品,可能因硬件缺陷导致画面异常:镜头沾染灰尘、水渍时,会在夜视模式下形成类似“人形”的光斑;像素坏点或传感器老化,会产生固定位置的“噪点黑影”;红外补光在遇到玻璃、光滑表面时,会因反射形成“悬浮物体”的错觉,网络延迟、信号干扰也可能造成画面卡顿、物体“瞬移”的假象。

环境因素的“巧合”

许多“灵异现象”其实是自然或人为因素的叠加:夜间气流(如空调、窗缝)可能推动轻质物体移动;光线变化(如车灯、闪电)投射在墙上,会形成晃动的“黑影”;小动物(如猫、老鼠、昆虫)在摄像头前快速掠过,因像素模糊会被误认为“人形”;甚至人自身也可能成为“灵异源”——例如监控角度不佳时,主人短暂离开画面的脚部,可能被误认为“无脚黑影”。

心理效应的“放大”

人类大脑天生倾向于在模糊信息中寻找“熟悉模式”,这种现象被称为“空想性错视”(Pareidolia),将墙面的霉斑看成“人脸”,将晃动的树影看成“人影”,尤其在深夜、独处等情绪敏感时段,人们更容易将摄像头中的异常画面与“灵异”关联,并通过二次传播(如剪辑、配文)强化这种认知。

人为伪造的“流量密码”

部分“灵异视频”是刻意为博取流量而伪造的:通过剪辑软件制造物体移动、人形闪现的效果;利用AI换脸、合成技术生成“鬼影”;甚至直接摆拍 staged 场景(如用线牵引物体、扮演黑影),这类视频往往画面刻意、逻辑矛盾,但容易引发恐慌和传播。

真实案例:“灵异”背后的真相

-

案例1:家庭监控“无脚儿童”

某家庭上传的监控视频中,深夜客厅出现一个“悬浮的儿童黑影”,缓慢飘向卧室,引发网友热议,后经排查,真相是:家中小孩半夜起床上厕所,因光线昏暗,摄像头只能捕捉到其上半身,而脚部因地毯颜色与地面相近、被身体遮挡,导致“无脚”效果;所谓的“悬浮”,实因孩子踮脚走路,动作被低帧率摄像头拍成了“飘动”。 -

案例2:办公室“深夜移椅”

某公司办公室监控显示,下班后空无一人的房间内,一把椅子突然自行滑动到桌边,调查发现,办公室空调出风口正对椅子,夜间风力较强,加上椅子脚不平整,在持续气流推动下发生了缓慢位移;而监控因低照度模式开启,画面偏暗,椅子移动的轨迹被“加速”呈现,显得突兀。

相关问答FAQs

Q1:摄像头拍到的灵异现象一定是假的吗?有没有可能是真实存在的“未知现象”?

A:目前所有经科学验证的“灵异视频”,均未发现超出已知物理规律的证据,多数“异常”源于设备故障、环境巧合或认知偏差,科学方法论强调“举证责任”,即主张“灵异存在”的一方需提供可重复、可验证的证据,而非仅依赖模糊视频,科学并非“万能”,对暂时无法解释的现象,保持开放心态是合理的,但直接将其归为“灵异”显然缺乏依据。

Q2:如何判断自己摄像头拍到的“异常画面”是否属于灵异?

A:可通过“三步排查法”理性分析:第一步,检查设备——重启摄像头、清洁镜头、切换不同时间段录像对比,排除硬件或信号问题;第二步,还原环境——回忆异常发生时是否有气流、光线变化、小动物活动等,甚至可现场复现场景(如模拟气流、光源);第三步,多视角验证——若有其他摄像头或手机能同步拍摄,对比画面是否一致;若仍无法解释,可寻求专业技术人员(如电子工程师、图像分析师)协助,而非自行贴上“灵异”标签。