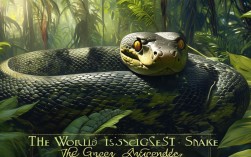

世界上最长的蛇500米”这一说法,实际上并不符合科学事实,目前已知的现存蛇类中,最长的是网纹蟒(Reticulated Python),科学记录的最大个体长度约为10米左右,而500米的长度在生物学上几乎不可能实现——这样的体型早已超出了蛇类这一物种的生理极限,更可能是对神话传说或网络夸张信息的误读,本文将从真实蛇类的生物学特征、体型极限、生态角色等角度,详细解析“最长蛇类”的科学认知,并澄清相关误解。

现存最长蛇类:网纹蟒的真实面貌

网纹蟒是蛇目蟒科蟒亚科下的物种,主要分布于东南亚地区,包括印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、缅甸、泰国等国的热带雨林、河流湿地和丘陵地带,其学名“Python reticulatus”中的“reticulatus”意为“网状的”,指蛇体表面独特的复杂斑纹——这些网状斑纹由黑色、棕色、黄色等颜色交织而成,不仅具有伪装作用,还能帮助其在丛林环境中快速移动并捕猎。

网纹蟒的体型在现存蛇类中确实占据首位,但“最长”的记录需要区分野生与圈养环境,根据吉尼斯世界纪录,目前有明确测量数据的最长网纹蟒是圈养个体“桂花”,由印度尼西亚一家动物园饲养,2002年的测量长度为14.85米(后续测量数据存在争议,部分研究认为约10米左右),野生网纹蟒的体型通常小于圈养个体,这主要与野生环境中的食物资源、天敌威胁和生存压力有关——在野外,蛇类需要消耗大量能量捕猎,同时面临人类活动、栖息地破坏等威胁,因此难以达到极端体型,科学界普遍认为,野生网纹蟒的最大长度约为8-10米,超过这一长度的个体极为罕见。

蛇类体型的生理极限:为何无法达到500米?

500米的长度相当于一座摩天大楼的高度,而蛇类作为爬行动物,其体型受多种生理结构限制,根本无法演化出如此庞大的身躯,具体原因包括:

骨骼与肌肉结构的限制

蛇类没有四肢,依靠脊椎骨和肌肉的收缩移动,其脊椎骨数量虽多(通常有200-400块),但每块椎骨的活动范围有限,且肌肉力量需要支撑身体移动和捕猎,随着体型增大,身体的重量会呈立方级增长,而肌肉力量的增长仅为平方级,当体重超过一定阈值(约10-15米),蛇类将无法有效支撑身体移动,也无法完成绞杀猎物等行为,蛇类的心脏和循环系统也无法为远端组织提供足够的血液,导致巨型个体难以维持正常的生理功能。

能量代谢与消化效率

蛇类是变温动物(冷血动物),依赖外界环境调节体温,能量代谢率较低,大型蛇类在进食后需要数周甚至数月消化食物,消化期间的新陈代谢会暂时升高,但长期来看,体型过大会导致能量消耗远大于摄入,一条10米长的网纹蟒一次可能吃掉一只小山羊,但消化后获得的能量仅够维持数天的活动,而500米的蛇类需要消耗海量食物,这在自然界中几乎不可能实现——地球上的生态系统无法支撑如此巨大的能量需求。

栖息地与生态位的限制

蛇类的栖息地需要满足隐蔽、水源、猎物等条件,而500米的蛇类需要超大规模的活动范围,这在现实生态系统中是不存在的,即使是热带雨林,其垂直高度和水平范围也无法容纳如此巨大的生物,巨型蛇类会成为顶级捕食者,但过大的体型也会降低其捕猎效率——猎物会轻易发现并躲避它,导致其难以生存。

已灭绝的巨型蛇类:泰坦巨蟒的启示

虽然现存蛇类无法达到500米,但地球历史上确实存在过体型远超现代蛇类的物种——泰坦巨蟒(Titanoboa cerrejonensis),这种生活在约5800万年前的古新世晚期的蛇类,是目前已知最大的蛇类化石,据推测体长可达12-15米,体重约1.25吨,泰坦巨蟒的化石发现于哥伦比亚的北安第斯山脉地区,其生存环境为热带雨林,当时的气候温暖湿润(平均温度约30-34℃),为巨型变温动物提供了适宜的生存条件。

泰坦巨蟒的体型极限也印证了蛇类的生理规律:即使在没有天敌、食物丰富的环境中,蛇类的最大长度仍限制在15米左右,500米的长度不仅远超泰坦巨蟒,甚至超过了恐龙时代的许多大型蜥脚类恐龙(如梁龙体长约26-35米),这在生物学上是完全不可能的。

对“500米巨蛇”说法的来源解析

“世界上最长的蛇500米”这一说法,可能源于以下几种误解:

神话传说与民间故事

许多文化中都有关于“巨蟒”“海蛇”的传说,例如东南亚的“纳迦”(Naga)神话、非洲的“丛林巨蛇”传说等,这些故事中的蛇类往往被描述为拥有超自然力量的庞然大物,长度动辄数百米,随着网络传播,这些神话元素被误认为真实存在。

对巨型生物化石的夸张解读

泰坦巨蟒等巨型蛇类化石的发现,有时会被媒体或非专业人士夸大其词,部分报道称“泰坦巨蟒长达18米”,但科学界普遍认为12-15米是更可靠的推测,而过度夸张的报道容易引发误解。

网络谣言与恶作剧

在互联网时代,部分用户为了博取流量,会编造“500米巨蛇”“深海巨蛇”等虚假信息,通过图片合成、视频剪辑等手段制造“证据”,误导公众,这些内容缺乏科学依据,但因其猎奇性而广泛传播。

保护现存蛇类:关注真实生态危机

与其关注虚构的“500米巨蛇”,不如将目光投向现实中濒危的蛇类物种,网纹蟒因栖息地丧失、非法捕猎(蛇皮用于制革、肉用于食用)等原因,已被IUCN(世界自然保护联盟)列为“易危”(Vulnerable)物种,缅甸蟒、非洲岩蟒等其他大型蛇类也面临类似的生存威胁。

蛇类在生态系统中扮演着重要角色:它们控制啮齿类动物的数量,维持生态平衡,部分蛇类的毒液还能用于医学研究(如镇痛、抗癌药物研发),保护蛇类,不仅是保护生物多样性,也是保护人类自身的生存环境。

现存大型蛇类体型对比表

| 蛇类名称 | 最大记录长度(米) | 平均长度(米) | 主要分布地区 | 栖息类型 |

|---|---|---|---|---|

| 网纹蟒 | 10-15(圈养) | 5-8 | 东南亚热带雨林 | 树栖、半水栖 |

| 森蚺(绿森蚺) | 7-9 | 4-6 | 南美洲热带雨林 | 水栖 |

| 缅甸蟒 | 7-8 | 3-5 | 东南亚、南亚 | 陆栖、半水栖 |

| 非洲岩蟒 | 6-7 | 3-4 | 非洲撒哈拉以南地区 | 陆栖、水源附近 |

| 泰坦巨蟒(化石) | 12-15 | 南美洲(古新世) | 水栖 |

相关问答FAQs

Q1: 世界上真的存在500米长的蛇吗?

A1: 不存在,目前科学记录中最长的蛇是网纹蟒,最大个体长度约为10-15米(圈养环境下),野生个体通常不超过10米,500米的长度远超蛇类的生理极限,不符合生物学规律,这一说法可能是对神话传说或网络谣言的误读。

Q2: 网纹蟒对人类有危险吗?需要远离吗?

A2: 野生网纹蟒通常避开人类,仅在受到威胁或感到饥饿时可能主动攻击,但大型网纹蟒(超过6米)确实具备绞杀人类的能力,不过致命事件极为罕见——据统计,全球每年因网纹蟒袭击致死的人数不足5例,远低于其他大型猛兽(如鳄鱼、狮子),在网纹蟒的栖息地(如东南亚雨林),保持警惕、避免靠近其巢穴或幼体即可有效降低风险,无需过度恐慌。