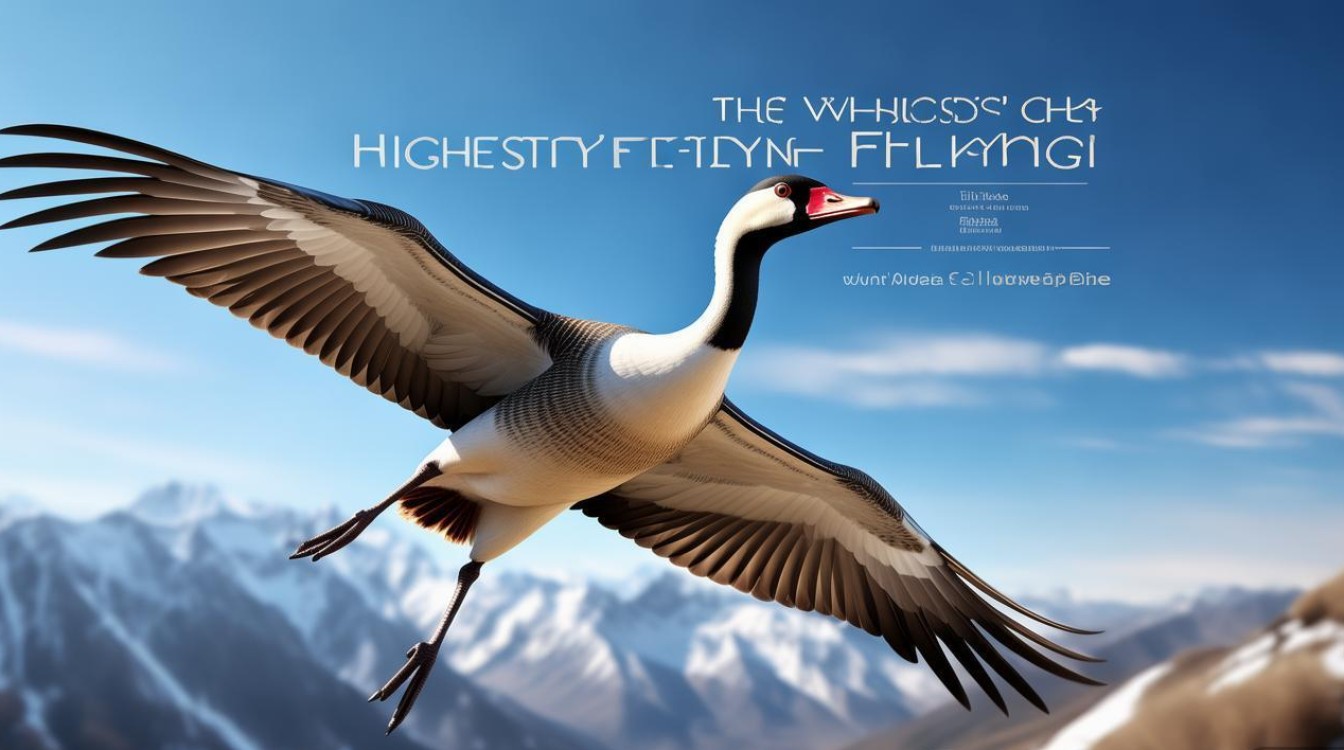

在鸟类王国中,飞行能力是生存的关键,而飞行高度则直接决定了物种的活动范围和生态位,从穿梭于林间的蜂鸟到翱翔于海洋的信天翁,鸟类的飞行高度千差万别,而其中最引人注目的,无疑是那些能挑战“生命禁区”的高空飞行者,经过长期观察与研究,科学家普遍认为,斑头雁(Bar-headed Goose)是地球上飞得最高的鸟类,它们以惊人的耐力和特殊的生理机制,每年都要飞越世界海拔最高的山脉——喜马拉雅山脉,完成一场跨越生命极限的迁徙。

斑头雁:高飞极限的挑战者

斑头雁隶属于雁形目鸭科雁属,是一种中型候鸟,体长约60-70厘米,体重2-3公斤,最显著的特征是头部两侧有两条黑色斑纹,从眼睛后部延伸至颈部,如同“戴了黑框眼镜”,这也是其名称的由来,它们主要繁殖于中国西北部、蒙古、俄罗斯西伯利亚等地区,越冬地则在印度次大陆、尼泊尔、巴基斯坦等地的平原湖泊和湿地,每年春秋两季,斑头雁都要进行长距离迁徙,而这条迁徙路线中最艰难的一环,就是飞越平均海拔6000米以上、最高峰达8848.86米的喜马拉雅山脉。

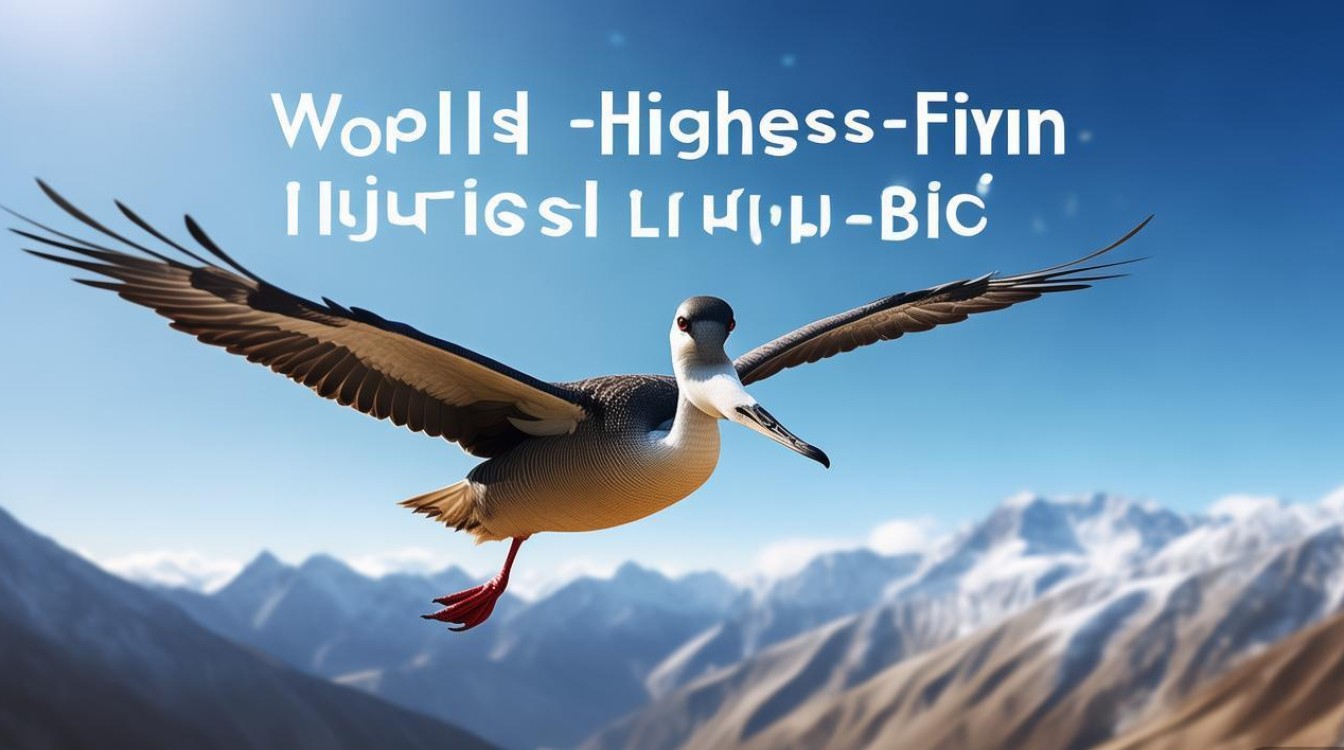

飞行高度记录:接近珠峰之巅

关于斑头雁的飞行高度,最早的可信记录来自20世纪50年代的印度动物学家萨蒂亚·普拉萨德·查尔吉,他在喜马拉雅山脉南麓的印度大吉岭地区,通过望远镜观察到一群斑头雁正从头顶飞过,根据飞行角度和距离估算,其飞行高度约为7600米,这一数据在当时引起了科学界的轰动,因为这一高度已接近商用客机的巡航高度,且空气含氧量仅为海平面的30%,对任何生物都是巨大的挑战。

更确凿的证据来自现代科技,2014年,英国牛津大学的研究团队在斑头雁的身上安装了微型轻质跟踪器,首次记录到了它们穿越喜马拉雅山脉时的实时飞行数据,结果显示,在迁徙过程中,斑头雁的最高飞行高度达到了8239米,而这一数据在后续研究中被进一步刷新:2018年,中国科学家在西藏羌塘高原观测到一群斑头雁正沿着山脊线飞行,通过无人机和气象数据结合分析,确认其飞行高度达到了8800米,几乎与珠穆朗玛峰的北坡峰顶持平,这意味着,斑头雁是唯一一种被证实能在海拔8000米以上持续飞行的鸟类。

生理奥秘:为何斑头雁能“飞越天险”?

能在低氧、低温、强风的高空环境中长时间飞行,斑头雁拥有一套独特的“高飞装备”,这些生理适应是它们挑战生命极限的关键。

血液与氧气的“超级搬运工”

高海拔低氧环境下,生物体对氧气的利用效率直接决定生存能力,斑头雁的血液中,血红蛋白的浓度和携氧能力远超其他鸟类,研究发现,斑头雁的血红蛋白基因发生了突变,使其与氧气的亲和力更强,即使在含氧量极低的环境中,也能高效捕捉并运输氧气,它们的红细胞数量比同类鸟类多20%,单位血液的携氧量大幅提升,为高空飞行提供了充足的“燃料”。

呼吸系统:高效的双重气体交换

鸟类的呼吸系统本身比哺乳动物更高效——它们拥有独特的“气囊系统”,能在呼吸时进行双重气体交换,确保肺部始终有新鲜空气流动,而斑头雁的呼吸系统在这一基础上进一步进化:肺部的微血管密度极高,且气体交换腔室(肺泡)的壁层更薄,氧气进入血液的速率更快,它们的气管细长且富有弹性,能在低温环境下减少热量散失,并快速吸入寒冷但含氧量相对稳定的空气。

飞行能力:节能与耐力的完美结合

斑头雁并非依靠持续扇翅飞行,而是以“滑翔为主、扇翅为辅”的策略节省体力,在穿越山脉时,它们会借助喜马拉雅山脉的“上升气流”(如山风遇到地形被迫抬升形成的波状气流)进行滑翔,最高可连续滑翔数百米而不扇动翅膀,将能量消耗降至最低,它们的翅膀长而尖,翼展可达1.5米,这种“高展弦比”翅膀设计能减少空气阻力,适合高空长距离飞行。

能量代谢:脂肪储备与能量转化

迁徙前,斑头雁会大量进食,积累体重的30%-40%作为脂肪储备,这些脂肪不仅是能量的来源,还能在低温环境中起到隔热作用,在飞行过程中,它们的脂肪代谢效率极高,能快速转化为动能,同时代谢产生的少量水分也能满足身体基本需求,无需额外饮水——这对高海拔干燥环境至关重要。

迁徙史诗:跨越“世界屋脊”的生命之旅

斑头雁的迁徙路线堪称鸟类界的“马拉松”,全程约4000-5000公里,其中飞越喜马拉雅山脉的一段,是整个迁徙中最惊心动魄的“生死考验”。

路线与时间

斑头雁的春季迁徙通常在2月下旬开始,从印度北部的恒河平原出发,一路向东北方向飞行,穿越尼泊尔、不丹,进入中国西藏,它们需要翻越喜马拉雅山脉,抵达青海湖、西藏羌塘高原或新疆罗布泊等繁殖地,这一段路程约1200公里,它们通常在24-48小时内完成,中间几乎不停歇——因为一旦中途降落,高海拔的低温和缺氧环境可能让它们无法再次起飞。

秋季迁徙则在9-10月开始,繁殖地的气温逐渐降低,食物减少,斑头雁会带领幼鸟返回越冬地,与春季不同,秋季迁徙时幼鸟已具备独立飞行能力,但路线和难度与春季基本一致。

环境挑战:风、雪、缺氧

喜马拉雅山脉的高空环境恶劣异常:风速可达每小时100公里以上,足以将鸟类吹离航线;气温低至-40℃,裸露的皮肤和羽毛可能瞬间冻结;空气含氧量仅为海平面的30%,人类不借助氧气设备在此高度会迅速失去意识,斑头雁如何应对?

- 对抗强风:它们会组成“V”字形编队飞行,领头雁利用翅膀产生的上升气流为后方同伴减少阻力,整个团队像一架“活体飞机”,共同抵御强风。

- 抵御严寒:羽毛是天然的“羽绒服”,斑头雁的羽毛密度比同类鸟类高25%,且能通过肌肉颤抖产生热量,保持体温稳定。

- 克服缺氧:前文提到的生理优势在此发挥关键作用,高效的氧气利用能力让它们无需像人类那样依赖额外氧气,就能维持大脑和肌肉的正常功能。

与其他高飞鸟类的对比:斑头雁的独特优势

虽然许多鸟类都能飞到较高海拔,但斑头雁的飞行高度和持续能力远超同类,以下是一些其他高飞鸟类的对比:

| 鸟类名称 | 学名 | 最高飞行海拔(米) | 飞行特点 | 分布区域 |

|---|---|---|---|---|

| 斑头雁 | Anser indicus | 8800 | 迁徙时持续飞越喜马拉雅山脉 | 中亚、南亚、东亚 |

| 高山兀鹫 | Gyps himalayensis | 7000-7500 | 依赖上升气流滑翔,盘旋觅食 | 喜马拉雅山脉及青藏高原 |

| 安第斯神鹫 | Vultur gryphus | 6500 | 体型大,但飞行高度受限 | 南美洲安第斯山脉 |

| 大天鹅 | Cygnus cygnus | 6000-7000 | 迁徙时飞越高原,但非持续高飞 | 欧亚大陆北部 |

| 蓝脸鲣鸟 | Sula dactylatra | 4500 | 海洋鸟类,俯冲捕鱼 | 热带及亚热带海域 |

从表中可见,高山兀鹫虽然也能飞到7000米以上,但它们主要依靠上升气流盘旋,而非主动持续飞行;安第斯神鹫作为世界上最大的飞行鸟类(翼展可达3米),却因体型庞大,飞行高度远不及斑头雁,斑头雁的“高飞冠军”地位,源于其迁徙需求与生理适应的完美结合——只有它,必须主动飞越海拔最高的山脉,而进化也恰好为它配备了“高飞神器”。

生态意义与保护现状

斑头雁的高飞能力不仅是自然选择的奇迹,也对维持高海拔生态系统平衡具有重要意义,作为迁徙性候鸟,它们在繁殖地和越冬地之间传播植物种子,控制昆虫和小型啮齿动物数量,同时是猛禽(如猎隼、金雕)的猎物,在食物链中扮演重要角色。

近年来斑头雁的种群面临潜在威胁,气候变化导致喜马拉雅冰川退缩,影响其繁殖地的湿地环境;高原农业扩张和湿地开垦,压缩了它们的栖息空间;迁徙路线上的捕猎和环境污染,也对种群数量造成压力,斑头雁被列入《世界自然保护联盟(IUCN)濒危物种红色名录》为“无危(LC)”,但科学家呼吁需持续关注其种群动态,保护迁徙路线上的关键栖息地,确保这位“高空飞行家”能继续挑战生命极限。

相关问答FAQs

问题1:斑头雁在飞行时如何导航,尤其是在穿越喜马拉雅山脉这种复杂地形时?

解答:斑头雁主要依靠太阳方位、地磁场和地标导航的组合,研究表明,它们的眼睛能感知紫外光,帮助识别太阳位置;大脑中有“磁铁矿颗粒”,可感知地磁场方向,即使在云层覆盖或夜间也能保持航向,喜马拉雅山脉的山脉走向、河流湖泊等地标也为它们提供了视觉参考,迁徙过程中,经验丰富的成年雁会带领幼鸟飞行,通过“集体记忆”确保路线准确。

问题2:人类登山者需要携带氧气瓶才能攀登珠峰,斑头雁为何能在8000米高空自由飞行?

解答:核心差异在于生理进化方向不同,人类是哺乳动物,新陈代谢依赖有氧呼吸,但高海拔低氧环境下,人体肺部氧气交换效率下降,大脑和肌肉易缺氧,需通过氧气瓶补充;而斑头雁经过数百万年的进化,血液、呼吸系统和能量代谢均针对高海拔环境进行了特化:血红蛋白携氧能力更强、呼吸系统气体交换效率更高、脂肪代谢能快速供能且产生水分,鸟类飞行时肌肉代谢旺盛,产生的热量能维持体温,而人类在低温环境下能量消耗更大,进一步加剧了缺氧风险,简单说,斑头雁是“天生的高空飞行者”,而人类是“陆地适应者”,高空飞行对它们而言是“本能”,对人类则是“极限挑战”。