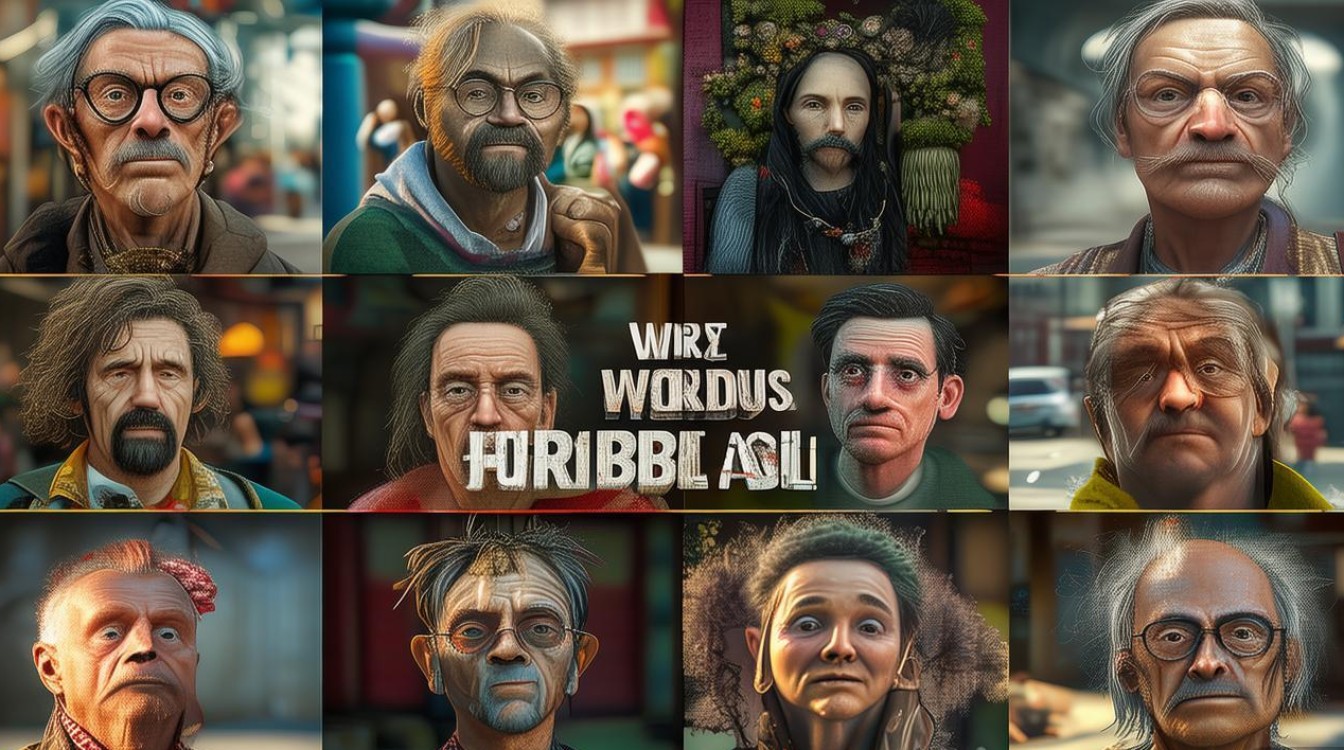

世界上的“怪人”,从来不是某个特定群体的标签,而是一面映照时代观念与人性多元的镜子,在不同文化、不同历史时期,“怪”的定义总在流动——中世纪拒绝承认地球是绕着太阳转的布鲁诺被当作异端,19世纪拒绝在画作中遵循透视法则的印象派画家被斥为“疯子”,今天那些坚持凌晨三点起床写代码、用瓶盖拼世界地图的普通人,也可能被邻居贴上“怪人”的标签,但剥开“怪”的外衣,这些人往往藏着最纯粹的热爱、最独立的思考,以及最不被主流驯化的生命力。

艺术领域的怪人,常以“不合时宜”的姿态撞开时代的大门,文森特·梵高生前卖不出一幅画,却在37岁那年割下耳朵送给妓女,人们说他疯了,却忽略了他笔下旋转的星空与燃烧的向日葵里,藏着对生命最炽热的呐喊,他的画里没有精致的透视,没有柔和的阴影,只有粗粝的笔触和浓烈的色彩——那不是“技法失败”,而是他拒绝用画笔讨好世界的方式,日本的草间弥生更是将“怪”活成艺术:她10岁开始被幻觉折磨,看到的世界布满波点,索性把这些波点画满画布、雕塑,甚至自己的裸体,有人说她“哗众取宠”,却不知她用艺术对抗精神疾病,最终成为日本国宝级艺术家,还有卡夫卡,生前在保险公司上班,业余时间写《变形记》,主角醒来变成甲虫,被家人嫌弃,他临终要求好友烧毁手稿,幸亏好友违抗,否则世界就少了一个用荒诞撕开生活真相的“怪人”。

科学史上的怪人,总在“常识”的边缘跳舞,尼古拉·特斯拉一生未婚,独居酒店房间,养着鸽子说能和它们交流,他痴迷交流电,却被爱迪生打压;他构想“无线输电”,被嘲笑是“科学幻想”,直到今天,我们用的手机、无线充电,都藏着他的预言,艾伦·图灵是计算机之父,却因同性恋身份在1950年代被强制“化学阉割”,42岁咬下沾有氰化物的苹果自杀——他破解了德军的恩尼格玛密码,拯救了千万生命,却没能战胜社会的偏见,还有约翰·纳什,28岁提出“纳什均衡”,31岁患上精神分裂症,在幻觉与数学公式间挣扎30年,最终凭借《美丽心灵》的故事让人们看到:天才的“怪”,或许是与另一个维度的世界对话。

日常生活中的怪人,更藏着平凡人的浪漫,日本东京的小野二郎,90岁还在做寿司,捏了一辈子米饭,连米饭的温度、鱼生的厚度都要精确到毫米,他说“一旦你决定好职业,就必须全心投入工作”,这种“偏执”让他成为“寿司之神”,也让世界明白:极致的“怪”,是对热爱最虔诚的坚守,还有英国的“袜子怪人”梅·萨顿,她一生收集袜子,有5000多双,从彩虹条纹到骷髅图案,每双都分类装在盒子里,邻居说她“有病”,她却用袜子拼出巨幅壁画,为慈善机构募款,这些普通人没有改变世界的野心,却用“怪”守护着内心的光——那是成年人世界里最稀缺的“不将就”。

这些“怪人”的共同点,是“不被定义”的勇气,他们不活在别人的期待里,不为了“合群”压抑自己的渴望,梵高说“每个人心中都有一团火,路过的人只看到烟”,他们就是那团不肯熄灭的火,哪怕被主流的风吹得摇摇晃晃,也要烧出自己的形状,并非所有“怪人”都值得赞美——有人以“怪”为名伤害他人,那是扭曲;但那些因热爱而“怪”、因独立而“怪”的人,恰恰是社会最需要的“异类”,他们提醒我们:人生不是标准答案,你可以是梵高式的疯狂,可以是特斯拉的孤僻,也可以是小野二郎的偏执,只要那“怪”的内核,是对自我真实的忠诚。

或许,“怪人”从不存在,只是我们太习惯用“正常”的尺子丈量世界,忘了多样性才是生命的底色,下次遇到那个凌晨三点在公园写生的人,那个收藏了1000个打火机的人,那个坚持用算盘算微积分的人,不妨多看一眼——他们不是“怪人”,是活成了自己本来模样的勇士。

| 姓名 | 领域 | “怪”的表现 | 成就/影响 |

|---|---|---|---|

| 梵高 | 绘画 | 割耳、画作不被认可,色彩狂野 | 后印象派代表,作品拍出天价 |

| 草间弥生 | 视觉艺术 | 用波点覆盖身体和作品,自称“消除自我” | 日本国宝级艺术家,波点艺术全球闻名 |

| 特斯拉 | 物理/工程 | 独居、与鸽子交流,痴迷无线输电 | 交流电系统奠基人,多项发明沿用至今 |

| 小野二郎 | 烹饪 | 90岁仍捏寿司,米饭温度精确到度 | “寿司之神”,米其林三星终身成就 |

| 卡夫卡 | 文学 | 作品荒诞(如《变形记》),要求焚稿 | 现代主义文学先驱,影响深远 |

FAQs

Q:为什么很多“怪人”最终能取得非凡成就?

A:多数“怪人”不盲从主流,拥有极强的独立思考能力和对目标的专注力,他们不被“应该怎样”的规则束缚,反而能跳出框架,从非常规角度探索,比如特斯拉痴迷交流电时,所有人都认为直流电才是“正道”,他的“怪”让他敢于挑战权威;梵高的“怪”让他拒绝迎合学院派的审美,反而用独特的情感表达开创了新的艺术风格。“怪人”往往有更强烈的内在驱动力——他们做事不是为了取悦他人,而是源于纯粹的热爱,这种专注让他们能忍受孤独和质疑,最终在领域内深耕出成果。

Q:如何正确看待身边的“怪人”?

A:首先要放下“正常”的偏见,理解“怪”是相对的概念,你认为的“怪”,可能是对方的生活方式、价值观或兴趣所在,只要不伤害他人,就值得尊重,比如邻居喜欢收集旧报纸,在别人眼里是“囤积癖”,对他而言却是记录历史的方式;同事习惯凌晨工作,在别人眼里是“作息紊乱”,对他而言却是效率最高的创作时间,尝试用好奇代替评判,多问一句“你为什么喜欢这个”,而不是直接贴上“怪”的标签,学会欣赏差异——社会的进步恰恰需要这些“不合群”的人,他们带来了创新、艺术和新的可能性,让世界不至于千篇一律。