自然界中,“美”与“丑”往往是主观判断,但对蛇类而言,一些因独特进化特征而显得“另类”的物种,常被贴上“丑”的标签,这些蛇的外观并非缺陷,而是适应栖息地、捕食方式或防御机制的产物,本文将介绍几种常被列入“世界上最丑的蛇”榜单的物种,通过它们的外貌特征与生存策略,重新审视“丑”背后的自然智慧。

加蓬咝蝰(Bitis gabonica)无疑是“丑蛇”榜单的常客,这种分布于非洲撒哈拉以南热带雨林和稀树草原的毒蛇,成年个体平均长度1.2-1.8米,最显著特征是硕大的三角形头部——覆盖着粗糙、起皱的鳞片,仿佛干裂的树皮,眼睛小而深陷,位于头部上方,便于在落叶层中埋伏时观察猎物,它的身体粗壮如成年男子的手臂,鳞片呈颗粒状,底色为浅棕色或灰色,布满棕褐色、黑色和橄榄色的复杂斑纹,这些斑纹并非杂乱无章,而是能完美模拟枯叶与阴影,形成“隐身衣”,最令人“望而生畏”的部位是头部的大型颊窝(热感应器官)和吻端宽厚的鳞片,整体看起来臃肿而笨重,实则是顶级伏击捕食者:毒牙长达5厘米,能像注射器般精准注入毒液,高效制服哺乳动物和鸟类。

猪鼻蛇(Heterodon nasicus)则用“另类萌”征服了“丑蛇”榜单,这种栖息于北美洲中部干旱地区的蛇类,成年体长仅50-80厘米,却拥有“蛇界最特别鼻子”:头部扁平,吻部向上翘起,鼻孔突出,形似被压扁的猪鼻子,这是其标志性特征,它的身体粗短,尾部末端有角质的“尾尖”,受惊时会将尾部竖起并快速摆动,模拟响尾蛇的警告声,同时张开颈部露出浅色斑纹,试图吓退天敌,鳞片光滑,底色多为黄色、棕色或灰色,常带有深色斑点或横纹,部分个体甚至呈现红黑相间的“土味撞色”,这种“不协调”的配色常被视作“丑”的佐证,但猪鼻蛇其实是“纸老虎”:后沟牙毒蛇,毒性极弱,对人类几乎无害,主要靠“装死”(身体反转、张口吐舌、分泌臭味)和“猪鼻子”挖掘沙土捕食蜥蜴和蛙类,独特的鼻部结构是生存的“多功能工具”。

东南亚拟眼镜蛇(Naja kaouthia)的“丑”源于“比例失调”,广泛分布于东南亚至南亚的它,成年体长1.5-2米,头部宽大呈椭圆形,与细长的身体形成鲜明对比,仿佛“头重脚轻”的棒槌,颈部可膨宽呈“眼镜”状(但褶皱不如印度眼镜蛇明显),吻端钝圆,眼睛小而阴郁,瞳孔圆形,加上体色多为深棕色、黑色或橄榄色,腹部灰白色,整体透着一股“凶悍感”,当它被激怒时,颈部膨张,皮肤褶皱层层叠叠,露出肋骨,配合“嘶嘶”声,更显狰狞,作为剧毒前沟牙毒蛇,它性情较其他眼镜蛇更凶猛,毒液含神经毒素和心脏毒素,能快速导致猎物瘫痪,主要捕食鼠类、蛙类和小型爬行动物,这种“丑陋”其实是顶级掠食者的“威慑装备”。

加蓬树蝰(Atheris chlorechis)则将“粗糙”做到了极致,栖息于中非和西非热带雨林的它,成年体长60-90厘米,身体粗壮,头部呈明显的三角形,颈部细窄,吻端超长,鼻孔高高翘起,仿佛“仰着脖子看树”,鳞片极度粗糙,背部鳞片呈颗粒状或脊状,凸起如铠甲,体色为深绿色、棕色或黑色,覆盖着黄色或白色的斑点和条纹,形成“迷彩”效果,但粗糙的鳞片让这种“迷彩”显得杂乱无章,最“丑”的是它的尾部——短而卷曲,末端膨大,整体看起来像一块“长着脚的树皮”,作为树栖蝰蛇,它拥有长毒牙,能从树枝上精准扑向鸟类、蜥蜴和树蛙,粗糙鳞片有助于在湿滑的树枝上攀附,这种“丑”是雨林树栖生活的“专业适配”。

拟蚺蟒(Loxocemus bicolor)堪称“蛇界最不起眼的物种”,分布于墨西哥至南美洲热带雨林的它,成年体长1-1.5米,头部宽大而扁平,吻端钝圆,眼睛小得几乎看不见,位于头部两侧,身体粗壮但肌肉松散,皮肤呈现褶皱感,仿佛“脱水已久”,鳞片小而光滑,体色为单一的红棕色、棕色或黑色,腹部颜色较浅,没有任何斑纹,从头到尾就像一根“粗木棍”,连蛇类常见的头部与身体分界线都模糊不清,行动缓慢,常躲藏在落叶堆或洞穴中,以蜥蜴、鼠类和鸟卵为食,这种“无特征”其实是穴居生活的“生存策略”:单调的体色能融入洞穴阴影,松散的皮肤便于在狭窄空间中灵活移动。

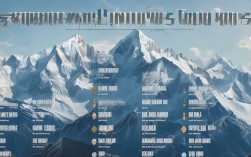

| 名称 | 分布地 | 体型(长度) | 外观特征 | 被认为“丑”的原因 |

|---|---|---|---|---|

| 加蓬咝蝰 | 非洲撒哈拉以南 | 2-1.8米 | 头部大而粗糙,鳞颗粒状,复杂斑纹 | 臃肿笨重,头部鳞片起皱,眼睛深陷 |

| 猪鼻蛇 | 北美洲中部干旱地区 | 50-80厘米 | 头部扁平,吻部上翘如猪鼻,身体粗短 | “猪鼻子”特征,土味撞色,尾部似响尾蛇 |

| 东南亚拟眼镜蛇 | 东南亚至南亚 | 5-2米 | 头部宽大,颈部褶皱,体色深暗 | 头部比例失调,颈部膨张狰狞 |

| 加蓬树蝰 | 中非和西非热带雨林 | 60-90厘米 | 三角形头部,粗糙脊状鳞,迷彩色 | 鳞片凸起如铠甲,整体像“树皮” |

| 拟蚺蟒 | 墨西哥至南美洲雨林 | 1-1.5米 | 头部宽大扁平,单一深色,皮肤褶皱 | 无特征,形似“粗木棍”,行动缓慢 |

这些被贴上“丑”标签的蛇,实则是自然选择的杰作,加蓬咝蝰的“粗糙”是为了伏击伪装,猪鼻蛇的“猪鼻”是挖掘工具,拟眼镜蛇的“头重”是为了吞咽大型猎物,树蝰的“铠甲鳞片”适应树栖生活,拟蚺蟒的“无特征”则是穴居生存的智慧,所谓“丑”,不过是人类以自身审美对生物多样性的误读,每一种蛇都在生态位中扮演重要角色,它们的“丑陋”背后,是亿万年的进化故事。

相关问答FAQs

问题1:世界上最丑的蛇真的“丑”吗?

解答:“丑”本质上是一种主观审美判断,不同文化、个体对“美”的定义差异很大,从生物学角度看,这些蛇的外观特征(如粗糙鳞片、特殊头部形状、单调体色)并非“缺陷”,而是长期适应栖息环境、捕食策略和防御机制的结果,加蓬咝蝰的复杂斑纹能有效融入落叶层,猪鼻蛇的吻部便于挖掘,这些特征在自然选择中具有生存优势,所谓“丑”只是人类视角下的偏见,每种生物都有其独特的形态美和生态价值。

问题2:这些“丑蛇”有毒吗?危险吗?

解答:不同“丑蛇”的毒性和危险性差异较大,加蓬咝蝰是剧毒蛇类,毒牙长,毒液含血循毒素和神经毒素,可导致严重组织坏死和内脏出血,医疗救治不及时可能致命;东南亚拟眼镜蛇同样是剧毒前沟牙蛇,毒液以神经毒素为主,能快速麻痹猎物,咬伤后需及时注射抗毒血清,而猪鼻蛇虽为后沟牙毒蛇,但毒性极弱,对人类几乎无威胁;拟蚺蟒为无毒蛇类,以缠绕方式捕食,总体而言,蛇类的“丑”与毒性无直接关联,遇到未知蛇类时应保持距离,避免主动挑衅,以确保安全。