定陵,明十三陵中唯一被主动发掘的皇家陵寝,埋葬着明神宗朱翊钧(万历皇帝)及孝端、孝靖皇后,1956年的考古发掘不仅揭开了明代皇陵的神秘面纱,也留下了诸多被后人称为“灵异事件”的谜团,这些事件或源于发掘过程中的异常现象,或叠加了民间对皇权陵寝的想象,至今仍在历史爱好者与游客中引发讨论。

1955年,吴晗、郭沫若等人提议发掘明长陵,后因技术难度改为先发掘规模较小的定陵,1956年5月,考古队开始试掘,次年打开地宫,在长达两年的发掘过程中,一些“不寻常”的现象逐渐被记录并流传,成为“灵异事件”的源头,其中最常被提及的是地宫开启时的“不适反应”:1957年9月,考古人员首次进入地宫前殿,刚打开石门,两名年轻队员突然头晕、恶心,甚至有人出现短暂晕厥,当时有人猜测是地宫内积存千年有害气体(如硫化氢、甲烷)导致缺氧,但也有人联想为“皇陵震怒”,万历皇帝的龙袍在出土后不久,原本鲜艳的明黄色逐渐暗淡,局部出现深色斑块,有传言称“龙袍显灵”,后经文物专家研究,确认是织物纤维在地下潮湿环境中氧化,以及出土后接触空气湿度变化导致的自然老化,与“灵异”无关。

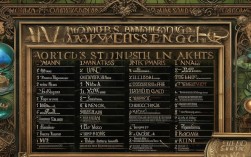

为更清晰地梳理这些事件,可参考下表:

| 事件描述 | 时间/背景 | 可能的解释 |

|---|---|---|

| 考古人员进入地宫后头晕、恶心 | 1957年9月,地宫首次开启 | 地宫长期封闭,氧气不足,可能积存二氧化碳、硫化氢等有害气体 |

| 万历皇帝龙袍变色、局部斑块 | 1958年文物整理展出 | 地下潮湿环境导致织物纤维氧化,出土后湿度、光照变化加速老化 |

| 游客称听到地宫内有哭声或脚步声 | 20世纪80年代至今 | 地宫内回声效应(空旷结构+游客脚步声),心理暗示作用 |

| 发掘工具无故损坏 | 1956年发掘中期 | 地宫内石质坚硬,工具磨损正常,或后期误传夸大 |

所谓的“灵异事件”大多能从科学角度找到合理解释,地宫的封闭环境、文物的自然老化、游客的心理作用等,共同构成了这些神秘传说的底色,定陵的发掘是中国考古史上的重要里程碑,其价值在于为明代历史研究提供了实物资料,而非虚无缥缈的“灵异”故事。

FAQs

-

问:定陵发掘中考古人员的不适真的是“灵异现象”吗?

答:并非如此,考古人员进入地宫后出现头晕、恶心等症状,主要是因为地宫长期封闭,内部氧气含量低,且可能积存了二氧化碳、硫化氢等有害气体,类似情况在密闭空间考古中并不罕见,属于正常的生理反应,与“灵异”无关。 -

问:为什么定陵灵异事件能在民间广泛流传?

答:皇陵本身自带神秘色彩,民众对古代帝王的权力与死亡有敬畏心理,容易将无法解释的现象归因为“灵异”;部分媒体或民间故事在传播中夸大了细节,比如将工具正常磨损说成“无故损坏”,将文物自然老化解读为“显灵”,这些因素共同推动了灵异事件的流传。