船闸作为调节水位、保障船舶平稳通航的水工建筑物,是航运史上的重要发明,其核心原理利用连通器原理,通过控制闸室水位升降,使船舶克服河道水位落差,实现安全通行,考古学界和工程史学界公认,世界上最早的船闸诞生于中国北宋时期,比欧洲同类设施早了数百年,体现了中国古代水利技术的卓越成就。

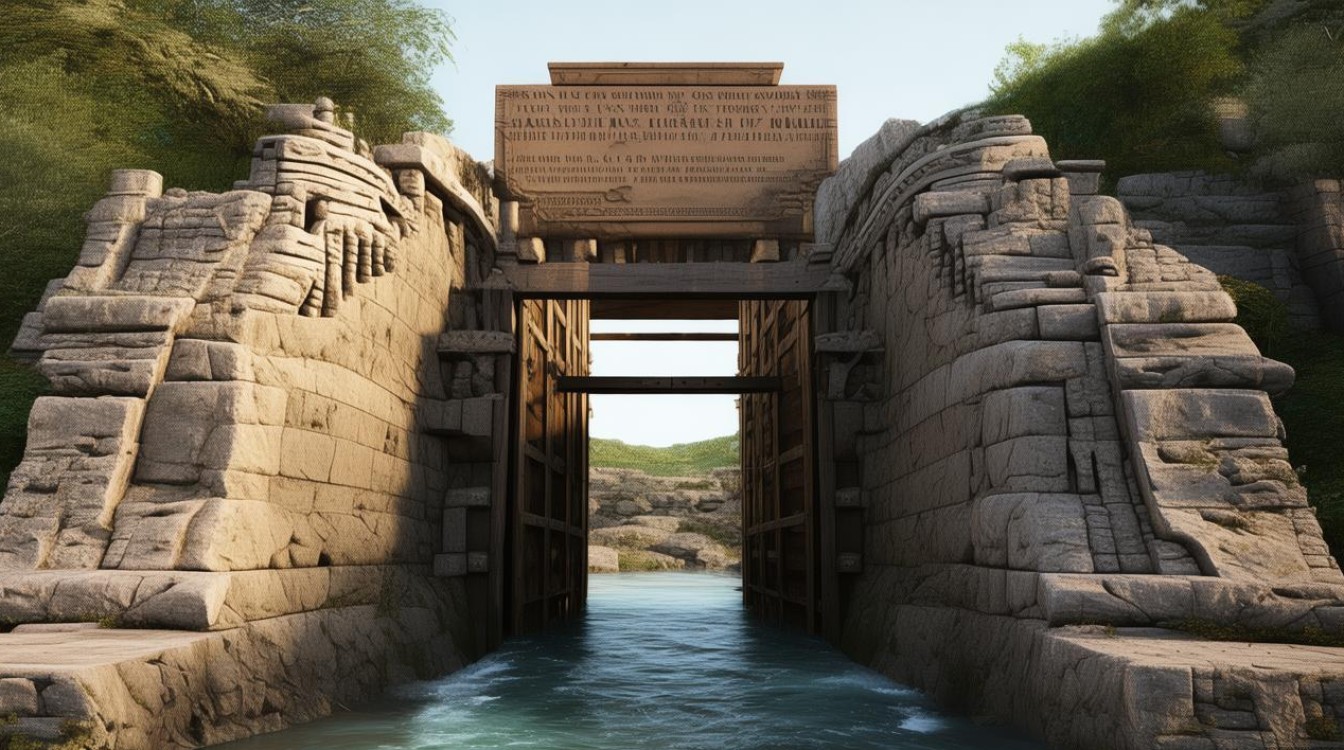

北宋时期,随着经济重心南移和漕运需求的激增,大运河成为连接南北的经济命脉,在江苏淮安段(古称楚州、山阳县),大运河与淮河交汇处地势复杂,水位落差极大,传统船闸的雏形——“斗门”已无法满足漕运需求,船舶若直接通过落差河道,极易触礁倾覆,导致漕粮损失和人员伤亡,为解决这一难题,天圣四年(1026年),时任淮南转运使的乔维岳主持修建了世界上第一座具备完整复闸结构的船闸——西河船闸(亦称“西河复闸”)。

西河船闸的结构设计在当时堪称精妙,据《宋史·河渠志》记载,该船闸长约76米,宽约7米,由上下两道闸门、一个闸室及引水渠道组成,闸门采用木质结构,外包铁皮,以增强密封性;闸室底部设有输水涵洞,通过启闭闸门控制水流进出,其操作流程已与现代船闸高度相似:当船舶从上游驶入闸室后,关闭上游闸门,通过涵洞引入下游河水,使闸室水位与下游持平,再开启下游闸门,船舶即可安全驶出;反之亦然,为加快输水速度,乔维岳还创新性地在闸旁增设了两座“越河”(辅助引水渠道),通过多闸联动调节水位,显著提升了通航效率,每次过闸时间从数小时缩短至约1小时,堪称古代航运技术的革命性突破。

西河船闸的建成不仅解决了漕运难题,更标志着船闸技术的成熟,在此之前,唐代虽已有“斗门”的记载(如《通典》中提到的陕西“节水门”),但多为单级闸门,仅能实现小水位调节,不具备复闸的连续通行能力,而北宋西河船闸采用的双闸室、水位分级调控设计,已完全符合现代船闸的核心定义,其原理比欧洲1373年荷兰出现的船闸早了347年,比英国1628年建船闸早了602年,充分展现了中国古代工程技术的领先地位。

以下为中西早期船闸技术对比:

| 项目 | 中国北宋西河船闸(1026年) | 欧洲早期船闸(1373年荷兰) |

|---|---|---|

| 出现时间 | 1026年(北宋天圣四年) | 1373年(欧洲中世纪晚期) |

| 结构特点 | 双闸门、闸室、输水涵洞、越河 | 单闸门、简易闸室 |

| 水位调节能力 | 可克服数米落差,支持大型船舶通行 | 仅能克服小落差,通航能力有限 |

| 历史记载 | 《宋史·河渠志》详细记载结构与操作 | 欧洲中世纪手稿零星提及 |

西河船闸的发明并非偶然,它源于中国古代对水利工程的长期探索,从春秋时期的运河开挖,到秦汉时期的灵渠船闸雏形,再到唐宋时期的技术整合,中国先民逐步掌握了水位调控的核心规律,乔维岳的复闸设计,正是这种技术积累的集大成者,它不仅保障了北宋漕运的畅通,更推动了内河航运网络的发展,促进了南北经济文化交流,时至今日,船闸仍是全球航运工程的重要组成部分,而中国作为船闸技术的发源地,其历史贡献早已载入世界工程史册。

相关问答FAQs

Q1:船闸和船坞有什么区别?

A1:船闸和船坞是两类功能完全不同的水工建筑,船闸的核心功能是调节水位,帮助船舶克服河道、运河中的水位落差,实现通航(如西河船闸);而船坞主要用于船舶建造、维修,通过抽水使船舶坐底,露出船体以便施工(如宋代“定海船坞”),简单说,船闸是“动态通行”,船坞是“静态作业”。

Q2:中国古代除了北宋西河船闸,还有哪些著名的船闸工程?

A2:中国古代船闸技术发展成熟,除北宋西河船闸外,还有南宋时期浙江宁波“它山堰船闸”(利用山溪水调节水位)、元代通惠河“通州船闸”(解决大运河至北京的通航难题)等,元代郭守敬主持设计的通惠河船闸系统,通过多级船闸串联,实现了船舶从杭州直通北京的壮举,展现了古代船闸技术的规模化应用。