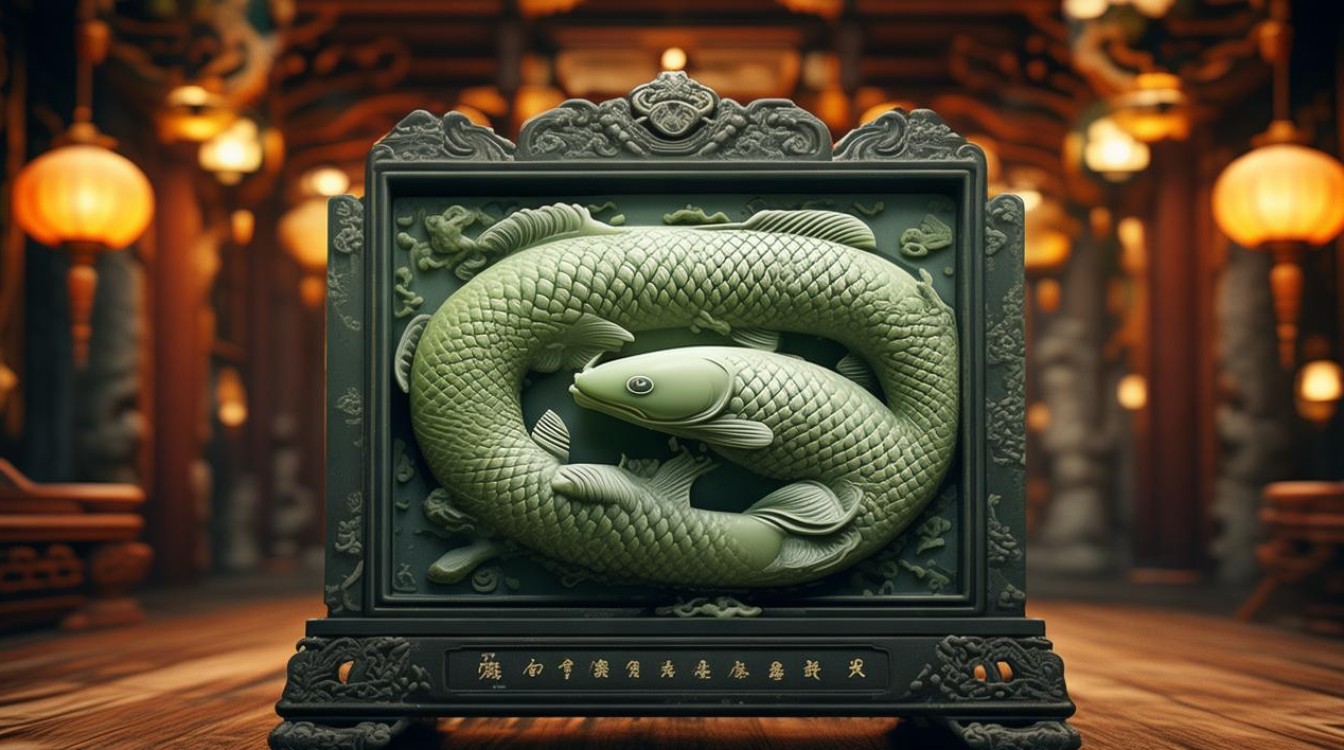

在中国浩如烟海的未解之谜中,有一件文物因其独特的形制、离奇的传说与诸多未解的谜团,始终笼罩着神秘色彩,它便是被誉为“中国十大未解之谜”之一的双鱼玉佩,这件出土于内蒙古赤峰市翁牛特旗三星拉塔石遗址的红山文化文物,不仅承载着五千年前先民的智慧,更因民间与学术界的诸多猜测,成为探索古代文明与未知现象的焦点。

基本信息与发现背景

双鱼玉佩于1973年被考古工作者发现,距今已有5000至6000年的历史,属于新石器时代晚期的红山文化,玉佩整体呈椭圆形,长6.2厘米,宽4.6厘米,厚0.4厘米,材质为上等青玉,质地温润,通体经过精细抛光,其主体纹饰为两条首尾相衔的鱼,鱼身线条流畅,鳞纹清晰可见,双目圆睁,尾部分叉自然,整体造型对称而富有动感,玉佩中部有一穿孔,推测可佩戴或悬挂,体现了实用性与艺术性的统一。

以下是双鱼玉佩的基本信息概览: | 项目 | 详情 | |----------------|--------------------------------------------------------------------------| | 发现时间 | 1973年 | | 出土地点 | 内蒙古赤峰市翁牛特旗三星拉塔石遗址(红山文化遗址) | | 材质 | 青玉 | | 尺寸 | 长6.2厘米,宽4.6厘米,厚0.4厘米 | | 纹饰特征 | 双首相衔双鱼纹,鳞纹清晰,中部穿孔 | | 文化归属 | 红山文化(距今5000-6000年) |

未解之谜:传说与现实的交织

双鱼玉佩的神秘性,不仅在于其精湛的工艺,更在于围绕它的一系列未解之谜,其中最引人关注的便是“复制”功能的传说与象征意义的争议。

“复制生命”的离奇传说

双鱼玉佩最广为人知的谜团,源于它与1980年科学家彭加木在罗布泊失踪事件的关联,据民间传言,彭加木在罗布泊考察时,曾携带双鱼玉佩进行实验,当玉佩启动后,竟成功复制了某样物体(甚至有说法称复制了彭加木本人),但因实验失控导致能量爆发,最终引发彭加木失踪及后续的一系列诡异事件,这一说法虽无官方史料证实,却因细节离奇、逻辑“自洽”而流传甚广,甚至被部分人视为“超自然文物”的证据。

从考古学角度看,红山文化时期的生产力水平远不足以支持“复制”技术,有学者推测,所谓“复制”功能可能源于古人对玉佩“阴阳相生”哲学的想象——双鱼首尾相衔,象征阴阳循环、生生不息,古人或许将其视为“孕育”或“转化”的象征,而非现代意义上的复制,但为何民间会将这一传说与彭加木事件绑定,至今仍是谜。

纹饰象征的文化密码

双鱼玉佩的纹饰究竟是单纯的装饰,还是承载着特定文化符号?学术界对此存在多种解读,一种观点认为,双鱼纹反映了红山文化先民的渔猎生活,鱼作为食物来源,被赋予“繁衍”“富足”的寓意,这与红山文化遗址中大量出土的鱼骨、鱼形器皿相呼应,另一种观点则从哲学角度出发,双鱼首尾相衔的“环形”结构,暗合“无始无终”“阴阳互根”的宇宙观,可能与原始宗教中对“循环再生”的崇拜有关。

值得注意的是,红山文化中并非只有一件双鱼玉佩,但这件玉佩的纹饰工艺尤为精湛,双鱼的比例、动态都达到了极高的艺术水准,为何先民要如此精细地刻画双鱼?它是否是部落图腾、祭祀法器,或是身份等级的象征?这些问题的答案,仍因缺乏同期文字记载而难以考证。

工艺技术的“超前性”

红山文化时期,玉器加工主要依靠手工打磨,工具以石质、骨质为主,能雕琢出如此精细的双鱼纹,在技术难度上堪称奇迹,考古学家发现,双鱼玉佩的鳞纹采用了“浅浮雕”与“阴刻”相结合的技法,鱼身的弧度、鳞片的排列都经过精确计算,甚至部分线条的误差不足0.1毫米,这种工艺水平,在同期其他文化遗址中极为罕见,让人不禁怀疑:红山先民是否掌握了某种特殊的玉雕技术,或存在尚未被发现的“标准化生产流程”?

文化的价值与未解的意义

尽管双鱼玉佩的诸多谜团尚未解开,但它作为红山文化的代表性文物,其价值早已超越“未解之谜”的标签,它不仅见证了五千年前先民对自然的观察、对美的追求,更折射出早期中华文明的哲学雏形——阴阳和谐、生生不息的理念,至今仍影响着中国人的文化心理,而围绕它的传说,则反映了人类对未知的好奇与探索欲,这正是文明进步的动力之一。

相关问答FAQs

Q1:双鱼玉佩真的能“复制”生命或物体吗?

A1:目前没有任何科学证据或官方记载支持双鱼玉佩具有“复制”功能,这一说法主要源于民间对彭加木事件的猜测,可能与玉佩“双鱼相衔”象征“阴阳转化”的文化联想有关,从考古学角度看,红山文化时期的技术水平无法实现现代意义上的复制,所谓“复制”更可能是对古代哲学符号的误读或夸张演绎。

Q2:双鱼玉佩的纹饰与其他文化中的鱼纹有何不同?

A2:双鱼玉佩的独特性在于其“双首相衔”的环形结构与高度写实的雕刻风格,相较于仰韶文化中“人面鱼纹”的神秘抽象,或商周时期“鱼形佩”的简约符号化,红山双鱼玉佩更注重动态细节的刻画,如鳞纹的层次、鱼身的曲线,体现了红山文化“以形写神”的艺术特点,这种将实用功能与象征意义高度融合的设计,在新石器时代玉器中极为罕见。