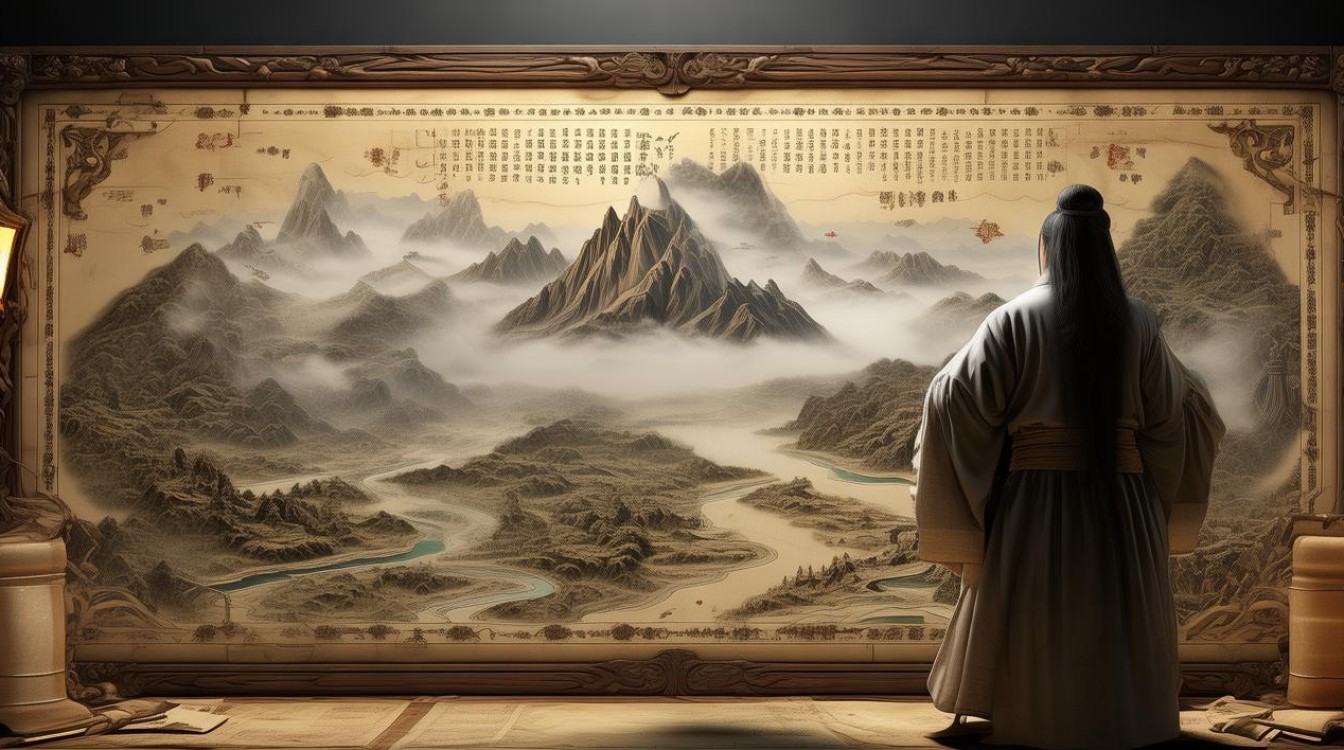

中国风水作为一门融合了地理学、环境学、哲学与民俗学的古老学问,其历史可追溯至数千年前,古人通过观察自然、归纳规律,形成了“藏风聚气”“负阴抱阳”等核心理论,试图通过环境布局趋吉避凶,随着现代科学的发展,风水中的许多概念与现象仍笼罩在未解的谜团之中,既难以被完全证实,也无法被轻易证伪,成为传统文化中极具争议又引人深思的领域。

风水的核心谜团之一,在于“气”的本质,风水理论认为,“气”是宇宙间的生命能量,是连接人与自然的纽带,其流动与聚散直接影响人的运势与健康,古人提出“气乘风则散,界水则止”,主张通过山脉、河流、植被等元素引导“气”的汇聚,现代科学中并无“气”的明确定义,仪器也无法直接探测这种所谓的“能量”,尽管有人尝试用“气场”“地磁场”或“次声波”等概念解释,但始终无法与风水中“气”的复杂性完全对应,风水中的“生气”被认为能促进健康,但为何某些“藏风聚气”的环境确实让人感到舒适?是心理暗示,还是存在未被发现的自然规律?这一问题至今没有定论。

另一个未解之谜是罗盘的神秘指向,风水罗盘,又称罗经,是风水师进行布局的核心工具,其不仅包含指南针功能,还整合了八卦、天干地支、二十四山等复杂系统,历史上,罗盘的“天池”(指南针)曾因磁偏角问题出现偏差,但古代风水师如何通过经验调整偏差,使罗盘指向与实际方位高度吻合?更令人困惑的是,罗盘上的“山盘”“向盘”“水盘”等不同层盘,对应着不同的风水判断方法,这些层盘的组合与运用,往往依赖于风水师的“直觉”与“经验”,缺乏系统的逻辑推导,同一处住宅,不同风水师用罗盘测量后,可能会得出截然不同的上文归纳,这种主观性与神秘性,让罗盘的原理成为难以破解的谜题。

古建筑中的风水布局,也留下了诸多“巧合”与“必然”的争议,从北京故宫的“前朝后寝”“左祖右社”,到明十三陵的“山环水抱”“主峰耸立”,再到徽派古村落的“枕山环水”“以水为脉”,这些建筑的选址与设计,无不体现着风水理论的深刻影响,值得注意的是,许多风水布局与现代建筑学中的“采光通风”“地质安全”“生态保护”等原则不谋而合,背山可抵御寒风,面水可调节气候,这种“天人合一”的智慧,究竟是古人对自然规律的归纳,还是风水理论本身暗合科学逻辑?一些古建筑中的“镇物”,如屋顶的脊兽、门前的石敢当,被认为能“辟邪纳吉”,但其作用更多源于民俗信仰,而非物理功能,这种“心理安慰”与“实际效果”的边界,也成为风水中的未解之谜。

阴宅风水的“荫庇”效应,更是争议的焦点,风水认为,祖先墓地的“风水”会影响后人的运势兴衰,所谓“葬乘生气,以荫后人”,历史上,许多家族因“祖坟风水”而崛起,也因“风水破坏”而衰落,但这些案例往往缺乏客观证据,更多是附会与巧合,现代科学认为,遗传、教育、社会环境等才是影响个人命运的关键因素,但为何阴宅风水能在民间流传千年?是古人朴素的“孝道”延伸,还是存在某种未被认知的能量传递方式?这一问题至今没有科学答案。

| 典型古建筑风水布局案例 | 风水理论应用 | 未解疑问 |

|---|---|---|

| 北京故宫 | 前朝后寝、左祖右社、中轴对称 | 为何中轴线与地球经线不完全重合却形成强大气场? |

| 明十三陵 | 山环水抱、主峰耸立、河流环绕 | “龙脉”是否对应地质构造的“褶皱带”? |

| 宏村(安徽) | 牛形布局、水系环绕、月沼为肚 | 水系的“S”形设计如何影响“气”的流动? |

风水的未解之谜,本质上是古人对自然与人生的探索与现代科学认知之间的碰撞,这些谜团并非简单的“迷信”或“科学”可以概括,而是反映了人类对未知世界的敬畏与好奇,在当代,我们或许无法用科学完全解释风水的所有现象,但其中蕴含的环境适应、生态和谐、人文关怀等智慧,仍值得深入研究与借鉴。

FAQs

Q1:风水中“气”是否存在科学依据?

A1:现代科学中尚未发现与风水“气”完全对应的概念,部分学者尝试从“地磁场”“次声波”“负离子”等角度解释,但无法涵盖“气”的全部内涵,风水布局中强调的“通风采光”“环境整洁”等,确实符合环境心理学与健康建筑学的原则,其“舒适感”可能源于人体对自然环境的本能适应。

Q2:普通人应如何看待风水?

A2:风水作为传统文化的一部分,其环境布局智慧(如避免潮湿、保证通风、利用自然光照等)具有参考价值,但需理性看待,避免盲目迷信,在现代社会,科学规划、个人努力与健康生活方式,才是影响运势与生活质量的核心因素,风水可作为文化体验,但不应成为决策的唯一依据。