地球上存在着许多超越人类想象的生命奇迹,其中一些生物的寿命之长,足以让人类文明在它们面前显得短暂如朝露,这些“长寿冠军”们分布在深海、高山、极地乃至干旱的荒漠,以独特的生存策略对抗着时间的流逝,成为研究生命极限的天然实验室。

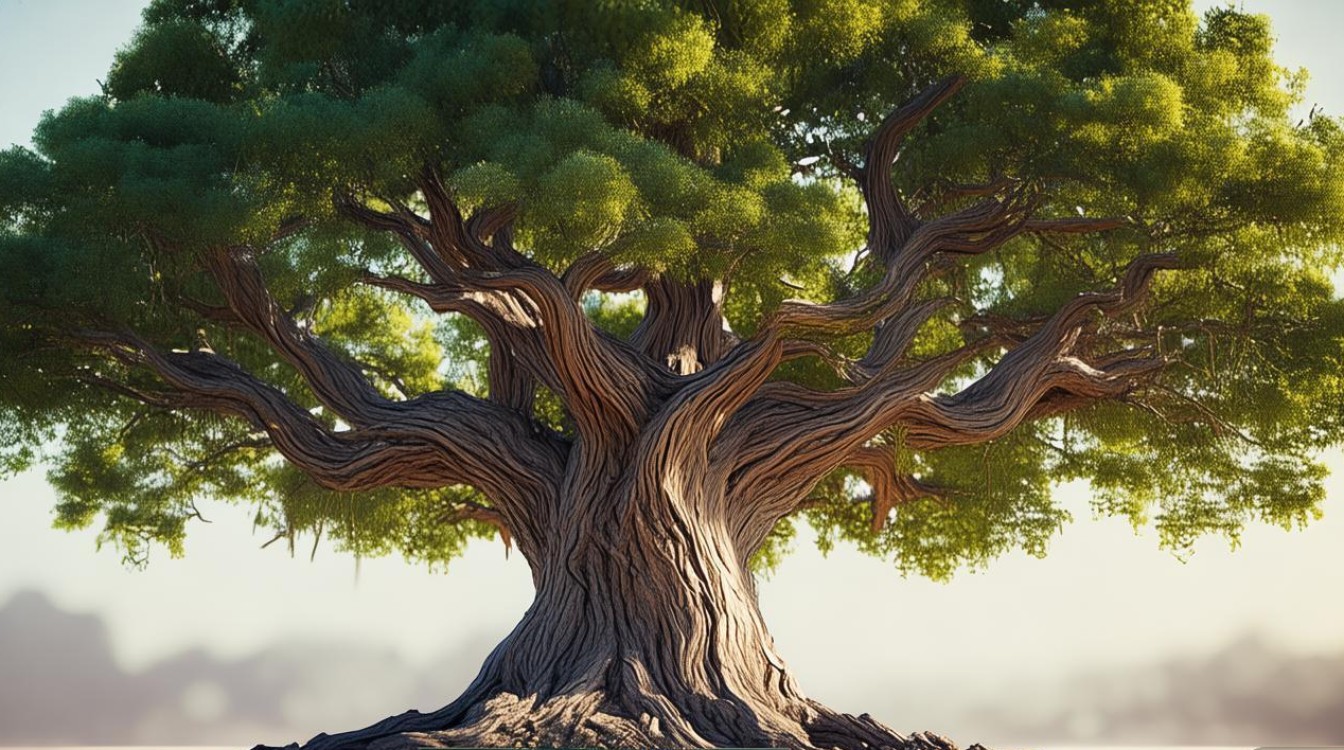

植物界的千年守望者

植物由于缺乏固定的生长周期限制,其寿命往往远超动物,许多种类都能轻松跨越数千年,在北美内华达州的惠勒峰,有一片名为“玛士撒拉林”的古狐尾松林,这里的每一棵树都是时间的见证者,其中一棵编号为“Methuselah”的狐尾松,经树轮学测定已存活4855岁(截至2024年),它是地球上目前已知最长寿的非克隆生物,狐尾松生长极其缓慢,每年仅生长不到0.1厘米,其木质密度极高,能有效抵抗干旱、病虫害和真菌侵蚀,树皮中的树脂则像天然防腐剂,保护着内部组织。

与狐尾松齐名的还有巨杉,美国加州红杉国家公园的“谢尔曼将军树”虽体积居世界之最(体积约1487立方米),但其寿命约2300-2700岁,远不及狐尾松,而在也门索科特拉岛,生长着一种奇特的龙血树,其树冠如巨伞般展开,树脂呈深红色,被誉为“龙之血”,最古老的龙血树“龙血树Dracaena draco”已存活约2000年,其根系能深入岩石缝隙,在干旱环境中顽强生存。

更令人惊叹的是克隆生物的存在,犹他州的“潘多拉树林”是一组颤杨克隆群落,其地下根系系统已蔓延约43公顷,通过无性繁殖延续生命,遗传学分析显示其年龄高达8万年,尽管作为“个体”的地上茎寿命仅数十载,但整个基因库在时间尺度上从未中断,堪称“永生”的典范。

动物界的深海隐士

如果说植物的长寿源于“静守”,那么动物的长寿则更多依赖于“慢节奏”与“抗衰老”,在北大西洋的深海中,格陵兰鲨(Somniosus microcephalus)以其极慢的代谢速率成为脊椎动物中的“寿星”,2016年,《科学》杂志发表的研究通过碳14测年法,确定格陵兰鲨的最大寿命可达512岁,目前已知最古老的个体约392岁,这种鲨鱼生活在600米以下的寒冷海域,水温维持在-1℃左右,其生长速度极慢(每世纪长8-10厘米),直到150岁才达到性成熟,几乎与“生命周期”概念绝缘。

海洋中的另一长寿代表是弓头鲸(Balaena mysticetus),1827年捕获的一头弓头鲸体内发现了一枚 dated 至18世纪的象牙制鱼叉,推测其寿命至少有211岁,与格陵兰鲨类似,弓头鲸生活在北极冰冷海域,其细胞具有强大的DNA修复能力,能有效延缓衰老,加拉帕戈斯象龟也是动物界的“老寿星”,名为“孤独的乔治”的平塔岛象龟虽于2012年去世,享年约100岁,但野外加拉帕戈斯象龟的平均寿命可达150-200岁,其缓慢的新陈代谢和厚重的龟壳为生命提供了坚实保护。

无脊椎动物中,深海黑珊瑚(Antipatharia)的寿命同样惊人,科学家通过放射性测年法发现,生长在深海的黑珊瑚标本年龄可达4265年,其枝干如黑色森林般在海底蔓延,每年仅增长约4-35微米,堪称“慢生长之王”。

长寿背后的生命密码

这些长寿生物并非偶然,它们共同指向了生命的核心规律:低代谢、稳定环境、强防御机制,无论是格陵兰鲨的低温环境,还是狐尾松的抗旱结构,本质上都是通过降低能量消耗、减少外界伤害来延长寿命,近年来,科学家在它们的基因中发现了与DNA修复、细胞自噬相关的关键基因突变,例如弓头鲸的“ERCC1基因”能高效修复受损DNA,格陵兰鲨的“尿苷酸合成酶”则与低温下的细胞稳定性相关,这些发现为人类抗衰老研究提供了重要启示。

长寿生物寿命对比表

| 生物名称 | 类别 | 最大已知寿命 | 分布地 | 长寿关键因素 |

|---|---|---|---|---|

| 狐尾松“玛士撒拉” | 植物(裸子植物) | 4855岁 | 美国内华达州 | 缓慢生长、高密度木质、树脂防腐 |

| 格陵兰鲨 | 动物(软骨鱼类) | 512岁 | 北大西洋深海 | 低温环境、极慢代谢、晚熟 |

| 黑珊瑚 | 无脊椎动物(珊瑚虫纲) | 4265岁 | 全球深海 | 缓慢生长、深海稳定环境 |

| 弓头鲸 | 动物(哺乳纲) | 211岁 | 北极海域 | DNA修复能力强、低温适应性 |

| 潘多拉树林(克隆) | 植物(杨柳科) | 8万年(基因库) | 美国犹他州 | 无性繁殖、地下根系系统 |

相关问答FAQs

Q1:为什么深海生物更容易长寿?

A:深海环境具有低温、高压、光照弱、食物来源稳定等特点,低温能显著降低生物的代谢速率,减少自由基等有害物质的产生,从而延缓细胞衰老,例如格陵兰鲨生活在0-6℃的深海,其代谢速度仅为同体型海洋生物的1/50,细胞分裂和修复过程极为缓慢,这是其长寿的核心原因,深海天敌较少,生存压力小,也使得生物无需将能量过多用于防御,而是转向“维持生存”的长期策略。

Q2:克隆生物(如潘多拉树林)的寿命如何计算?

A:克隆生物的寿命计算需区分“个体寿命”与“基因库寿命”,潘多拉树林的地上茎(个体)寿命仅40-100年,但通过地下根系不断萌发新芽,其遗传物质(基因)从未死亡,因此整个克隆群落的“基因库年龄”可达8万年,这种“生命延续”依赖于无性繁殖的稳定性,只要环境适宜,根系就能持续更新个体,理论上可以无限延续,相比之下,有性繁殖的生物因基因重组和环境筛选,个体寿命与物种延续时间直接相关,难以达到克隆生物的“基因尺度长寿”。