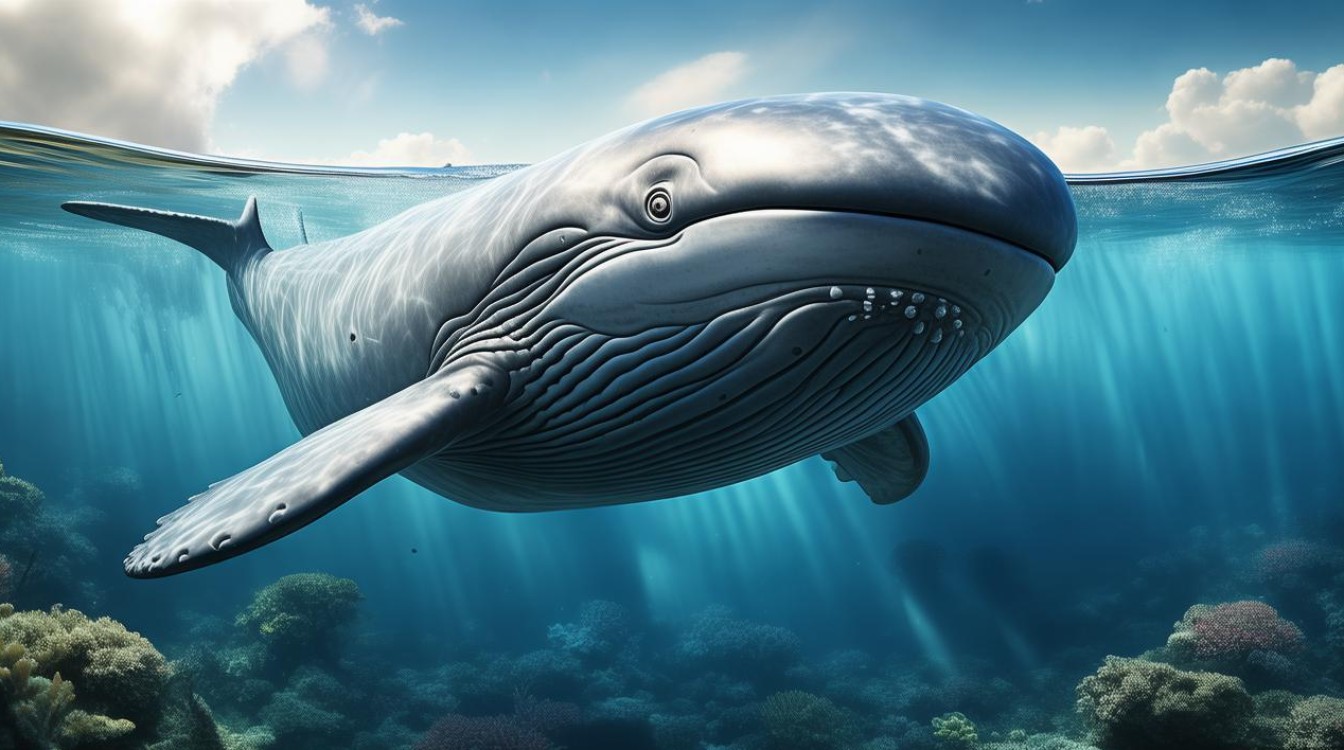

在浩瀚的海洋中,蓝鲸(Balaenoptera musculus)以其无与伦比的体型稳居“地球最大动物”的宝座,不仅是现存最长的物种,也是现存最宽的物种,堪称海洋中的“巨无霸”,作为须鲸亚科的一员,蓝鲸的体型超越了历史上任何已知动物,包括恐龙时代的巨型蜥脚类恐龙,其庞大的身躯承载着生命演化的奇迹。

分类与分布:海洋中的广布者

蓝鲸隶属于鲸偶蹄目须鲸科,学名“Balaenoptera musculus”意为“蓝色小鼠”,这一名称的由来尚无定论,可能与早期捕鲸者对其皮肤的误判有关,作为全球广布物种,蓝鲸分布于从南极到北极的各大洋,主要栖息在食物丰富的冷水域,如南极半岛、加利福尼亚海岸、印度洋南部等区域,夏季,它们会向高纬度海域迁徙以觅食;冬季则向低纬度海域移动,进行繁殖或交配,尽管分布广泛,由于历史上的过度捕杀,现存的蓝鲸种群数量已不足1.5万头,被列为濒危物种。

形态特征:长与宽的极致体现

蓝鲸的“最长”与“最宽”体现在身体的每一个维度,成年蓝鲸的平均体长可达24-30米,有记录的最大个体体长长达33米(相当于11层楼的高度),体重可达150-200吨,最重纪录为239吨——这一重量相当于30头非洲象或2000头成年人类的总和,其身体呈流线型,头部宽阔,约占体长的1/4,下颌比上颌更为突出,口腔内可容纳50吨以上的食物和海水,背部为青灰色,腹部带有银白色斑点,皮肤褶皱在喉部至胸部尤为明显,这一结构在进食时能帮助口腔扩张,吞下更多磷虾。

以下为蓝鲸主要形态特征的详细数据:

| 特征 | 数值范围 | 说明 |

|---|---|---|

| 体长 | 24-33米 | 雌性通常大于雄性,最大个体33米 |

| 体重 | 150-239吨 | 新生幼鲸体重约2.5吨 |

| 身体最宽处 | 约7-8米(胸围) | 位于头部后方至尾鳍基部 |

| 尾鳍宽度 | 4-6米 | 提供主要推进力,呈扁平三角形 |

| 鲸须板长度 | 最长可达1米 | 每侧约300-400片,用于过滤磷虾 |

生理特点:为巨量生存而生的“机器”

蓝鲸的庞大体型背后,是一套高度特化的生理系统,支撑着它在海洋中的生存。呼吸系统极为高效:它们的肺容量可达5000升,每次呼吸能更换体内80%-90%的空气(人类仅约15%),通过头顶的两个喷气孔可在10秒内完成一次呼吸,喷出的水柱可达9-12米高,宛如海上的“蓝色喷泉”。

捕食方式依赖“吞食过滤”:蓝鲸以磷虾为主要食物,一次可吞下50万只磷虾(约2吨),它们通过张开巨口吞入含磷虾的海水,然后收缩舌部,将海水通过鲸须板排出,留下食物,每天,蓝鲸需要进食4-8吨磷虾,以满足巨大的能量需求——这相当于每天消耗掉一辆小汽车的重量。

发声能力同样惊人:蓝鲸能发出10-200赫兹的低频次声波,其中15-30赫兹的声音可传播数千公里,是地球上最响亮的声音之一,这些声音用于同伴间的交流、导航或求偶,甚至能穿透数千米深的海水,成为它们在广阔海洋中的“语言”。

繁殖与生长方面,蓝鲸的妊娠期长达10-12个月,每胎仅产1仔,幼鲸出生时体长7-8米,体重约2.5吨,每天哺乳300升母乳,以每天90公斤的速度增重,2-3年后性成熟,寿命可达80-90年。

生存现状:从“猎杀目标”到“濒危物种”

蓝鲸的悲剧始于19世纪的商业捕鲸时代,由于鲸油、鲸须和鲸肉的高经济价值,人类对蓝鲸展开了长达一个世纪的疯狂捕杀,全球数量从20世纪初的约20万头锐减至不足1.5万头,1986年,国际捕鲸委员会(IWC)禁止商业捕鲸,蓝鲸种群开始缓慢恢复,但至今仍面临船舶撞击、海洋噪音污染、渔业误捕、气候变化(导致磷虾数量减少)等威胁,全球蓝鲸种群仅存历史数量的1%左右,保护这一“海洋巨兽”仍任重道远。

相关问答FAQs

Q1:蓝鲸为什么能长得比恐龙还大?

A1:蓝鲸的巨大体型得益于海洋环境的支持和生理特化的协同进化,水的浮力支撑了其庞大体重,克服了陆地动物因重力限制难以突破的体型上限;磷虾等高密度食物资源为蓝鲸提供了充足能量;蓝鲸的低代谢率和高效的能量利用能力(如肌肉中大量肌红蛋白储存氧气)使其能够维持巨量身体运转,成为地球历史上最大的动物。

Q2:蓝鲸有天敌吗?成年蓝鲸会被其他海洋生物捕食吗?

A2:健康的成年蓝鲸几乎没有天敌,其庞大的体型和强大的力量足以抵御大多数海洋生物的威胁,唯一可能对它们构成威胁的是虎鲸(逆戟鲸),但虎鲸通常只攻击幼鲸或病弱的成年蓝鲸,且需要群体协作才能成功,在自然状态下,成年蓝鲸位于海洋食物链的顶端,是当之无愧的“海洋王者”。